地鎮祭ってよく聞くけど、実際何をするかイメージしづらいですよね。

ママ

ママ何を準備したらいいの?

ご祝儀はいくら渡せばいいのかな?

このような疑問を持つ方も多いと思います。

実際私も、なにもない土地に縄を張ってテントを立ててお参り…これくらいしかイメージが湧きませんでした。

そのため、手当たり次第にネットで必要なものを調べたり、工務店の担当者に聞きまくったりして準備したため、かなり労力がかかりました。

ご祝儀の包み方、のしの書き方、準備するお酒の種類…

情報を探し回るのが大変でした

特に子育て世代は時間がない中で準備するので、なるべく労力をかけたくないのが本音です。

そこで本記事では、地鎮祭を行うにあたって必要なことが全てわかるように地鎮祭の準備から当日のポイントまで一つずつ丁寧に解説します。

- 地鎮祭の意味、スケジュール

- お供え物やお酒など準備が必要なもの

- ご祝儀の相場やのしの書き方

- 服装や持ちもの

地鎮祭とは土地の安全を祈る儀式

地鎮祭は、基礎工事の前に土地の神様に工事の無事を祈る儀式のことです。

神主(かんぬし)を神社から招いて、施主と工事関係者のお祓いをします。

神主さまを招く方法は、自分で神社にお願いする場合と住宅会社が手配する場合の二通りがあります。

神主さまは自分が手配するか、住宅会社が手配するかのどちらかになる

神主さまを自分で手配する場合は、一般的にこれから住む土地の神社(氏神)にお願いすると良いです。

氏神に手配できない場合は、馴染みの神社や他の地域の神社でも大丈夫です。

ハウスメーカー・工務店が手配する場合、基本的には住宅会社側が段取りしてくれることが多いです。

もし神社にこだわりがある場合、担当者に相談してみましょう。

いずれにせよ、どちらで手配する場合も「ご祝儀」や「お供え物」など、施主側がいくつか準備すべきものがあります。

地鎮祭で必要な準備と費用

施主が準備するものは主に以下の2点です。

- ご祝儀

- お供え物

ご祝儀

ご祝儀は当日に施主が神主さまに直接渡すのが一般的です。

ご祝儀を渡すタイミングは式の直前または式後です。

地域や神社の流儀によるので、神社またはハウスメーカー・工務店の担当者にあらかじめ聞いておくとスムーズです。

神主さまに渡す時は袱紗(ふくさ)から出して、両手で渡しましょう。

一言「本日はよろしくお願いいたします」「ありがとうございました」など添えて渡します。

地鎮祭の費用が住宅会社の施工費に全て含まれる場合もあるので担当者に確認しましょう。

ご祝儀の相場

| 準備するお金 | 相場 |

|---|---|

| ご祝儀 | 2万〜5万円程度 |

| お車代 | 5,000円〜1万円程度 |

全国的には2万〜5万円が相場とされています。

調べでは、少ないケースで1万円、多いところでは10万円を相場としている地域もあるようです。

神主さまが車やタクシーで来る時は、お車代も併せて渡す場合があります。

地域や神社の慣習が関わってくるので、「いくら包むか」「お車代は必要か」は神社に直接か、またはハウスメーカー・工務店の担当者に確認することをおすすめします。

いくら包むかを聞くのは全然恥ずかしいことではないです!

実際、私も担当のスタッフに確認してから用意しました。

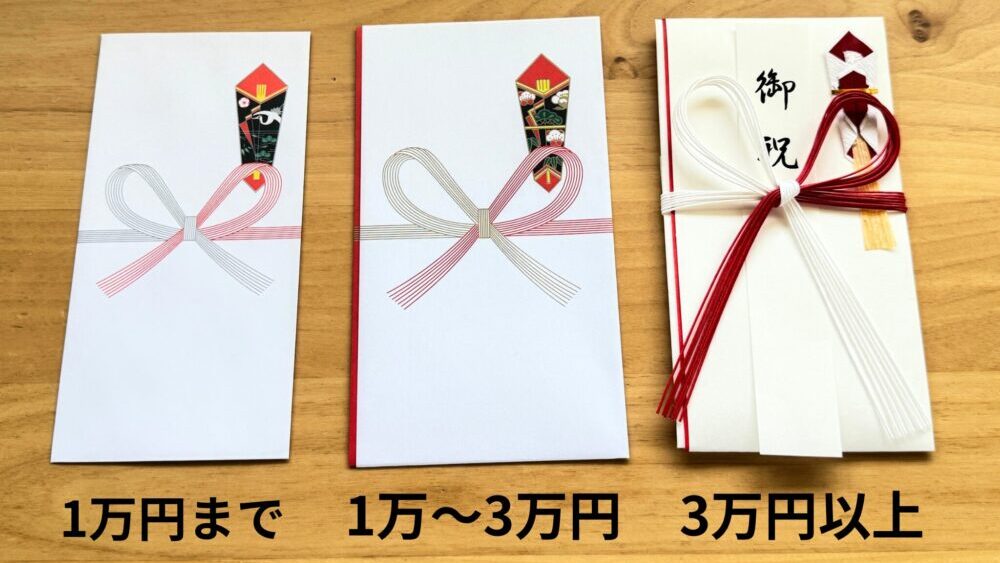

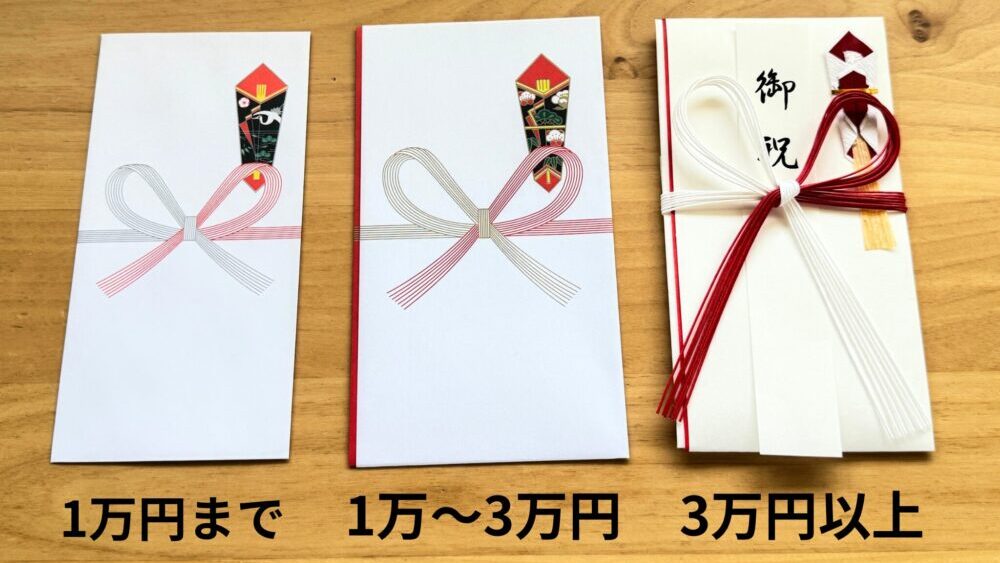

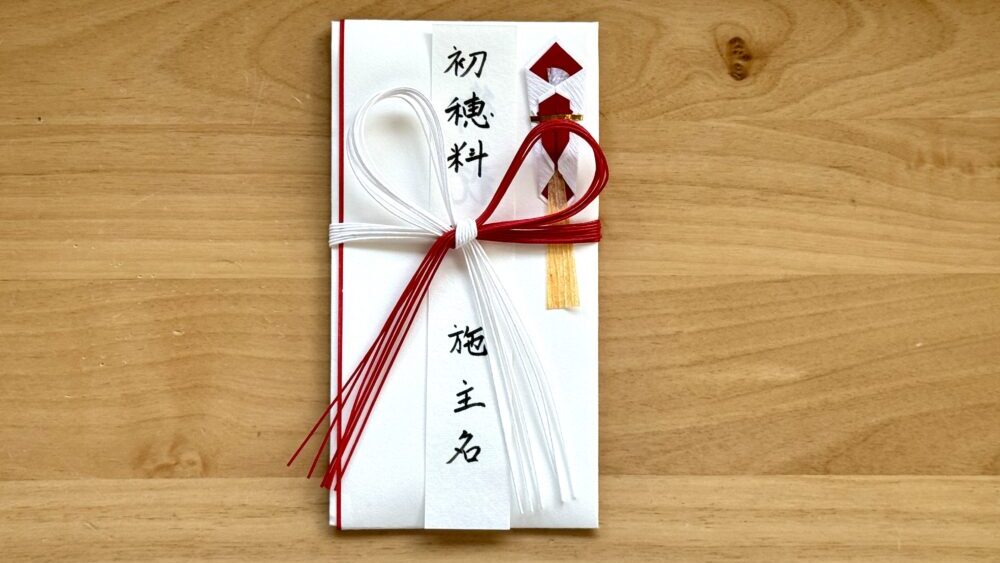

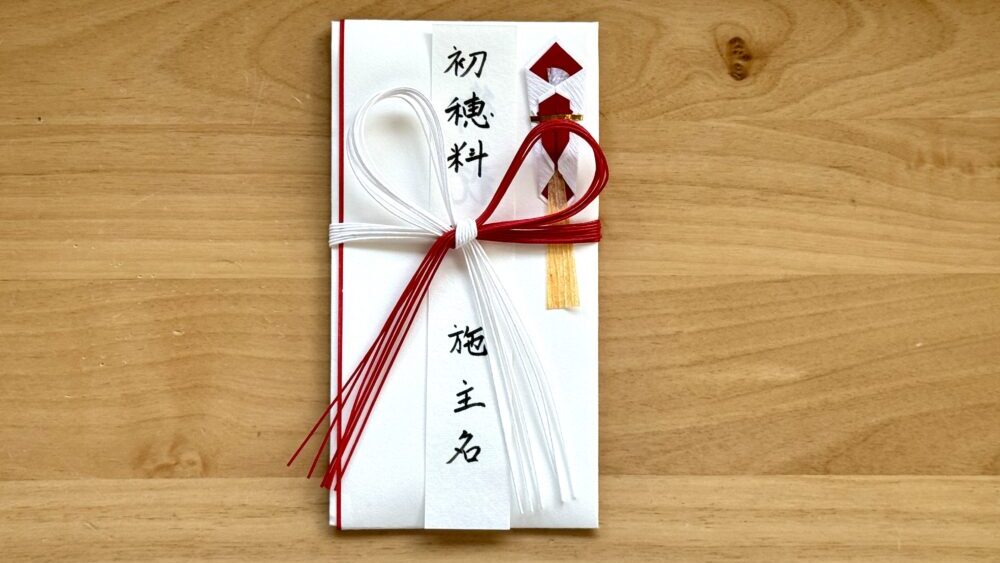

のし袋は「一般お祝い用」を選ぶ

のし袋(祝儀袋)は婚礼祝以外の、一般お祝い用を選びます。

水引(ひも・絵柄)は紅白の蝶結びを選びましょう。

のし袋は「いくら包むか」で袋の見た目、豪華さが変わってきます。

袋選びの目安は以下の写真を参考にしてください。

左から、封筒タイプ(1万円まで)、両開きタイプ(3万円まで)、中袋があるタイプ(3万円以上)です。

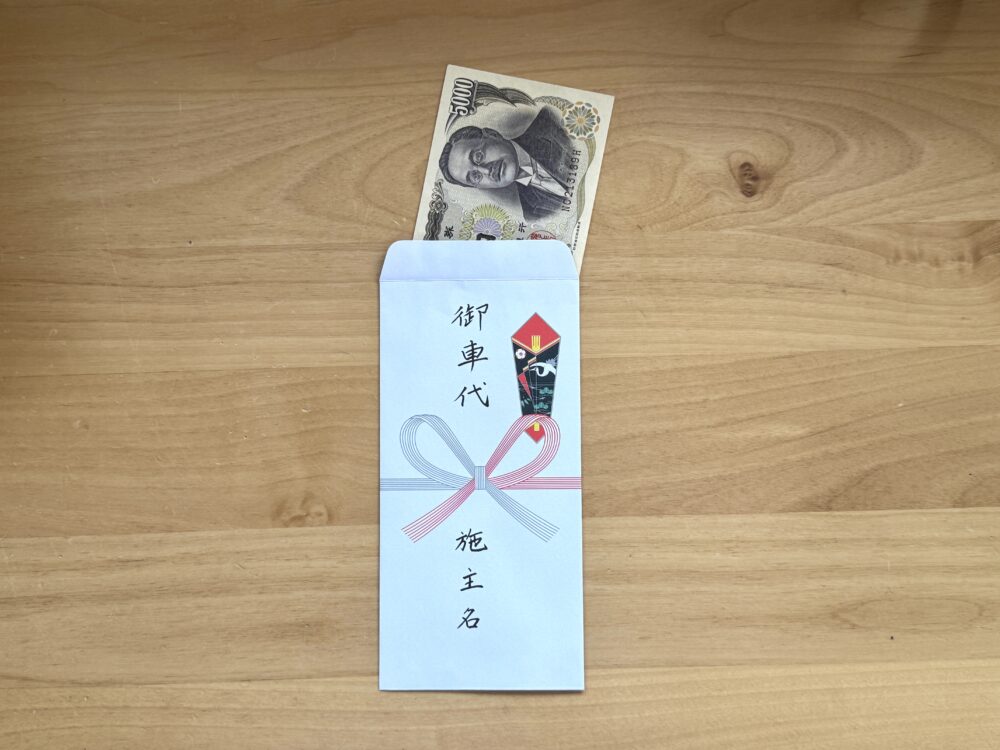

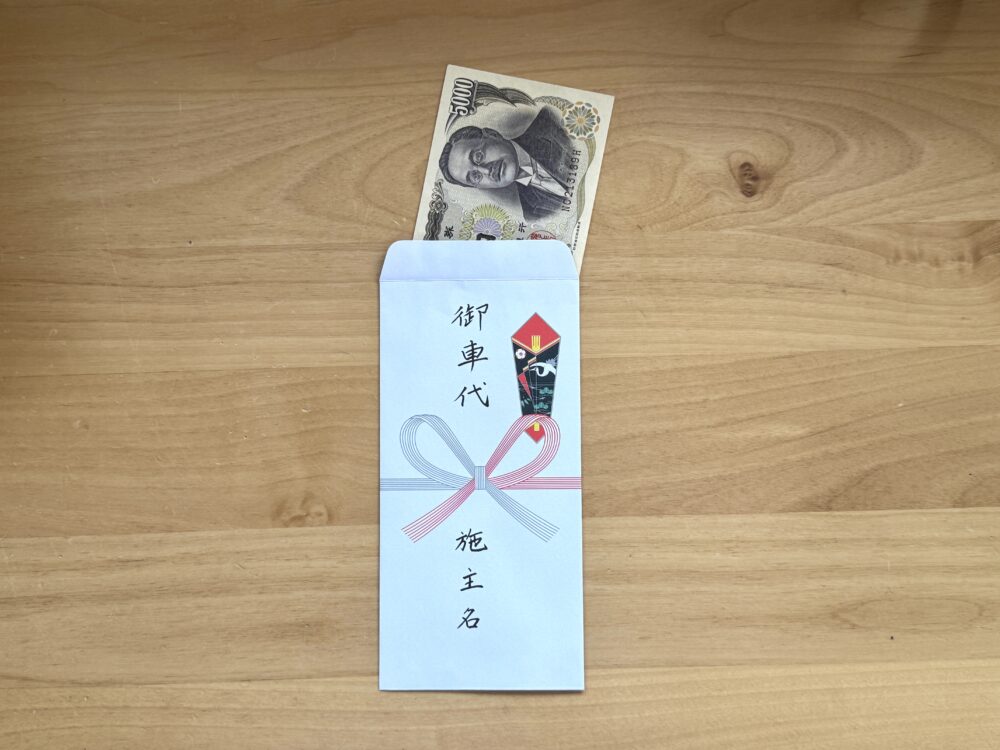

ご祝儀は両開きタイプか中袋があるタイプ、お車代は封筒タイプを選ぶと良いでしょう。

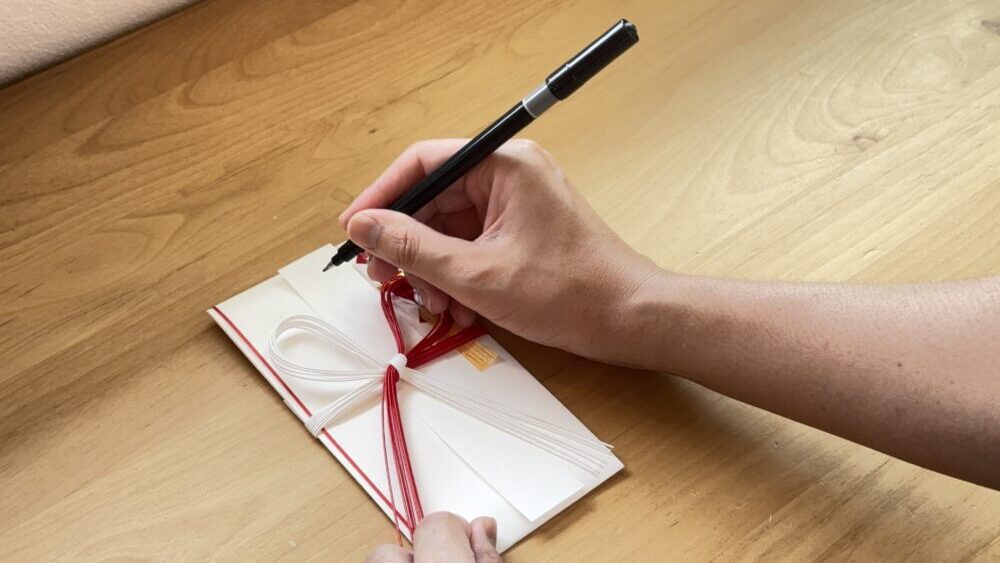

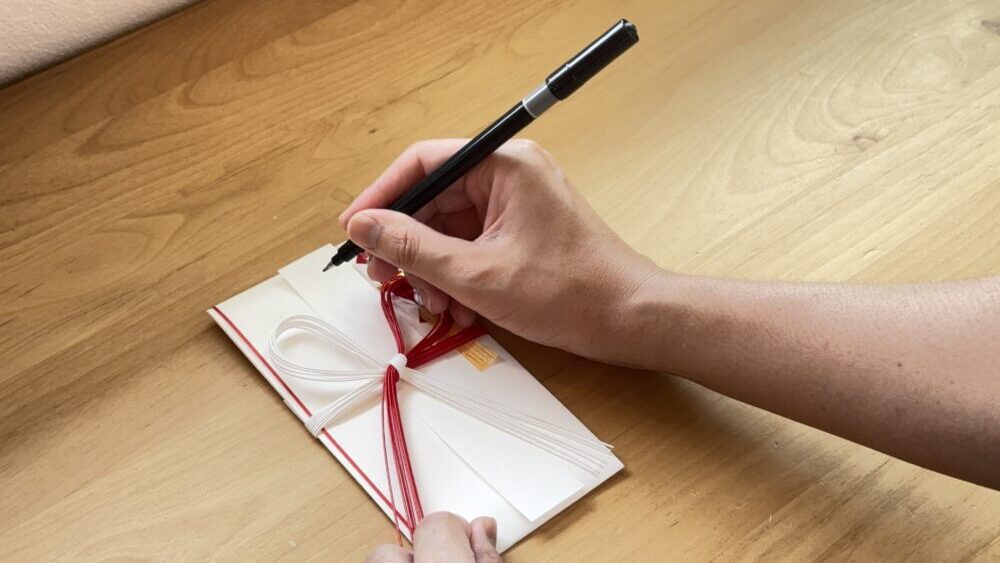

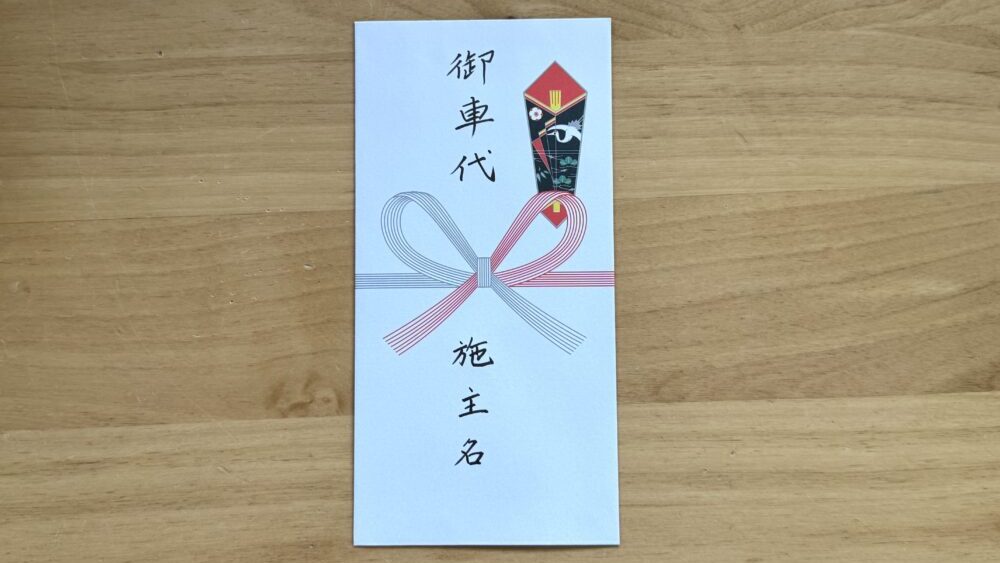

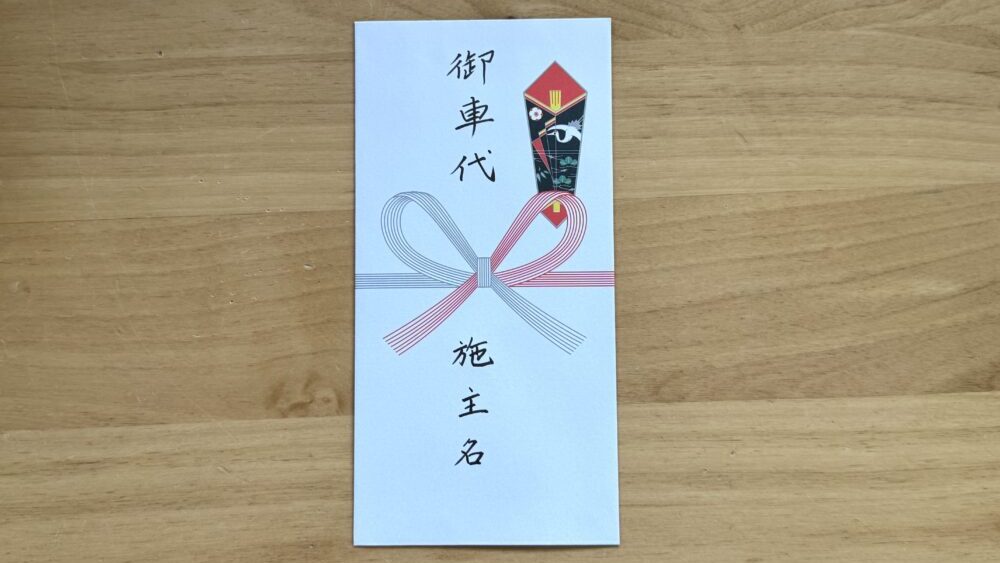

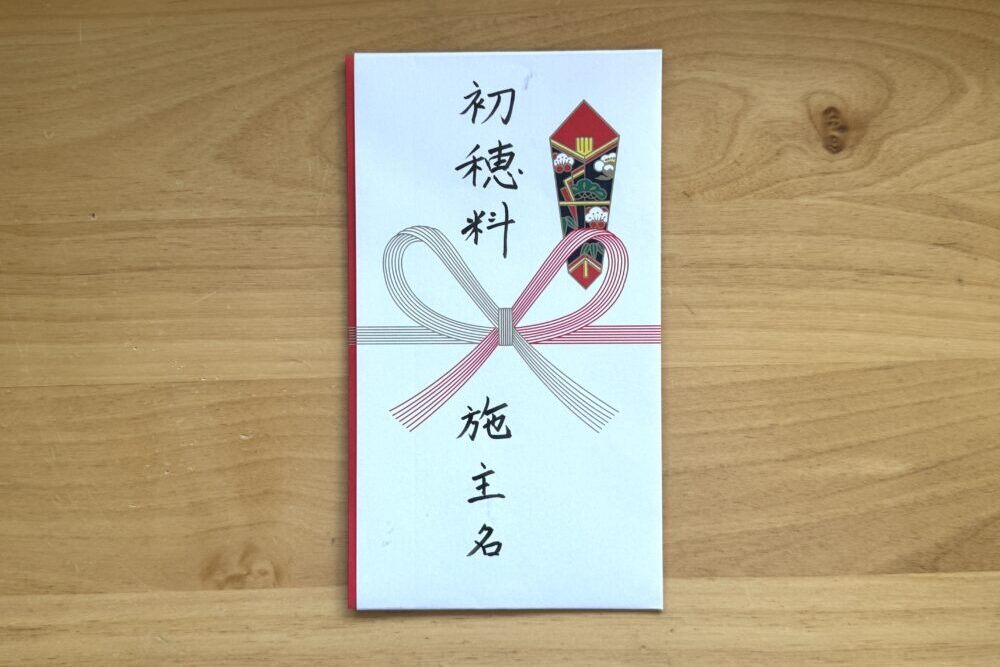

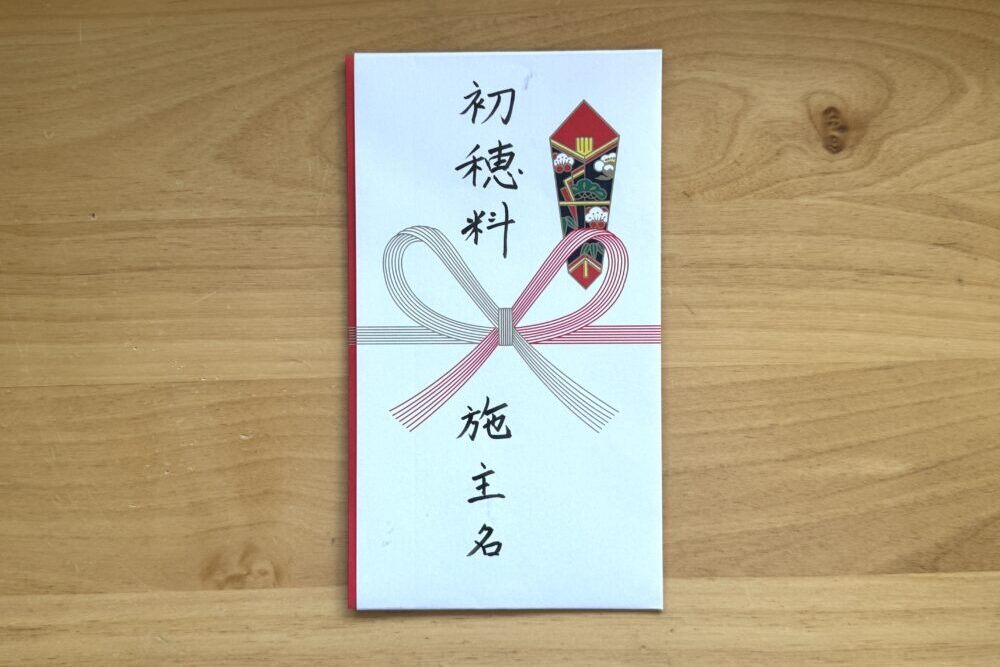

のし袋(祝儀袋)の書き方

のし袋には以下のように記入します。

- 表書き(上段):「初穂料」が一般的です。

お車代の場合は「御車代」です。 - 表書き(下段):施主のフルネーム

ペンは慶弔用の筆ペンを使います。

オススメの筆ペンは、ぺんてるの「慶弔サインペン」です。初心者でも「かすれず、にじまず」で扱いやすいからです。

今回はお祝いなので濃い方の墨を使います。

お金の包み方

お金の包み方を、袋のタイプ別にみていきます。

表書きは私が実際に書いた「御車代」と「初穂料」の文字を使って説明します。

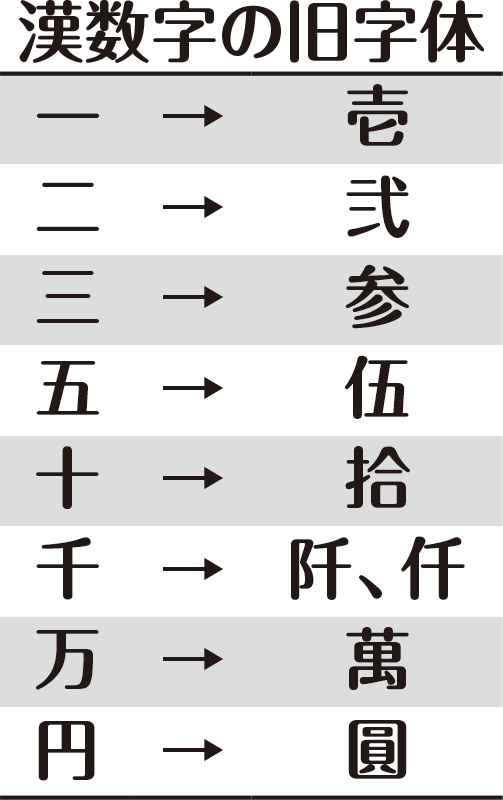

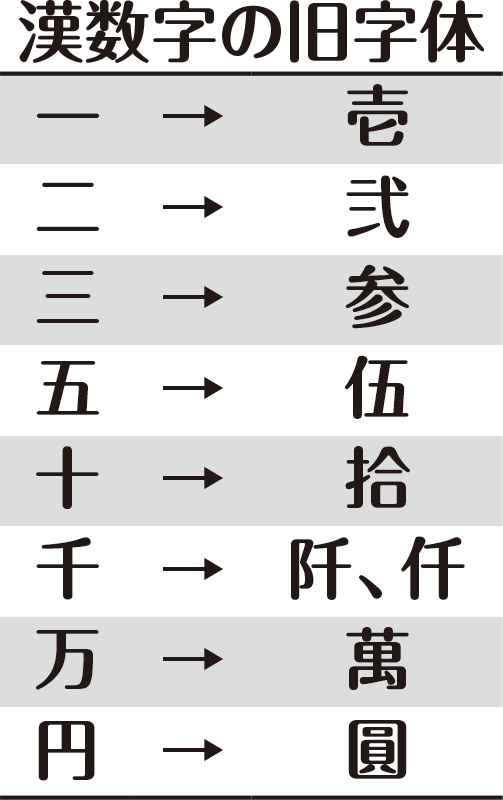

包む金額を記載する際に、漢字(旧字体)で書くのが一般的です。以下の表を参考にしてください。

①封筒タイプ

表書きには水引の絵柄の上に「初穂料」と書き、絵柄の下には「施主名(あなたの名前)」をフルネームで書きます。

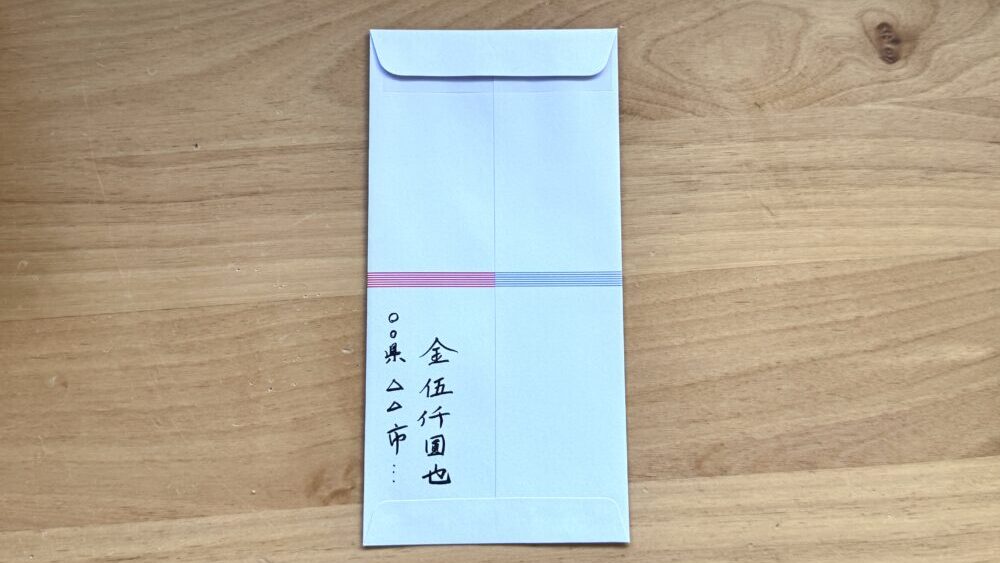

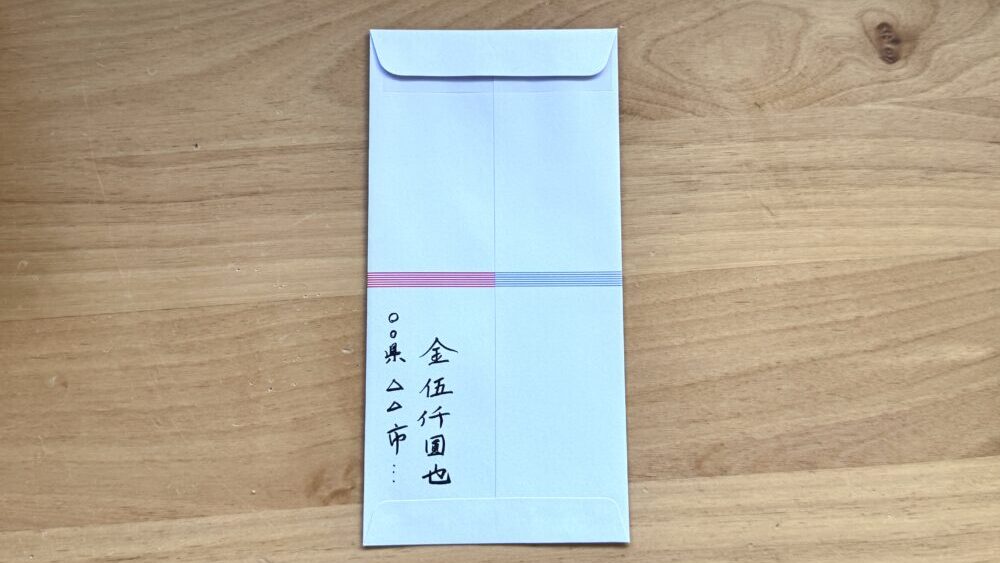

裏面には「住所」と「包む金額」を書きます。包む金額は漢数字(旧字体)で書きます。

例えば、1万円を包む場合、「金壱萬圓也」と書きます。

肖像画(新渡戸稲造の顔)が表にくるように中袋に入れます。

(新札の肖像画は樋口一葉です。)

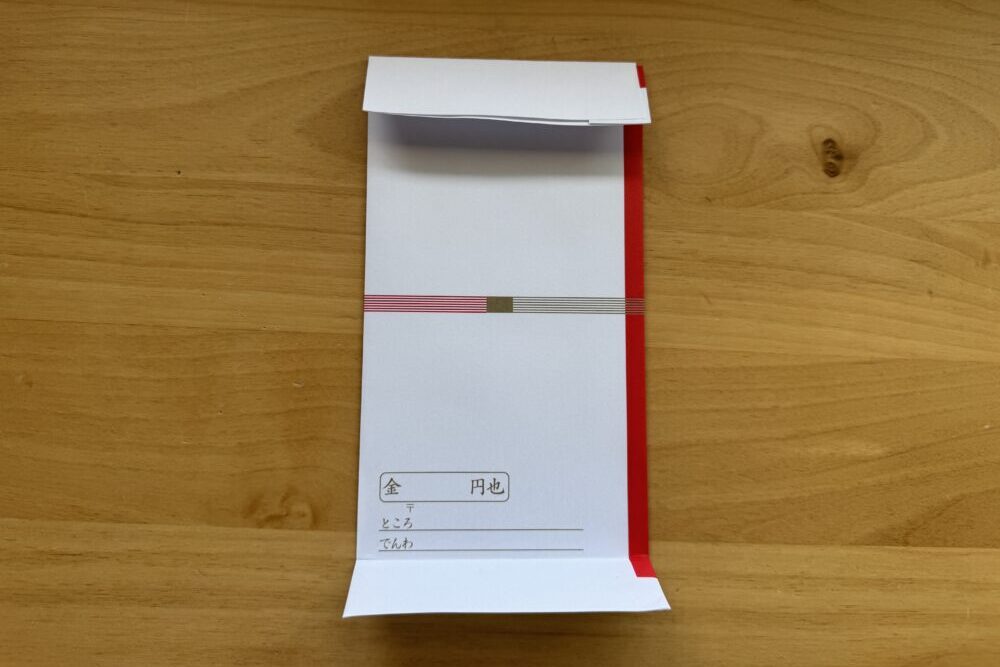

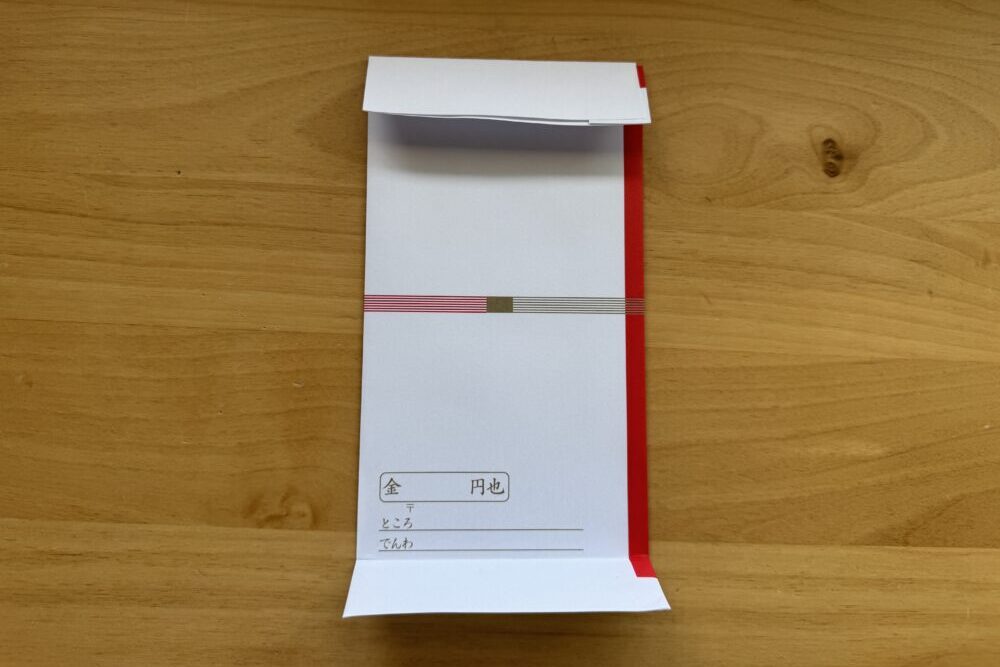

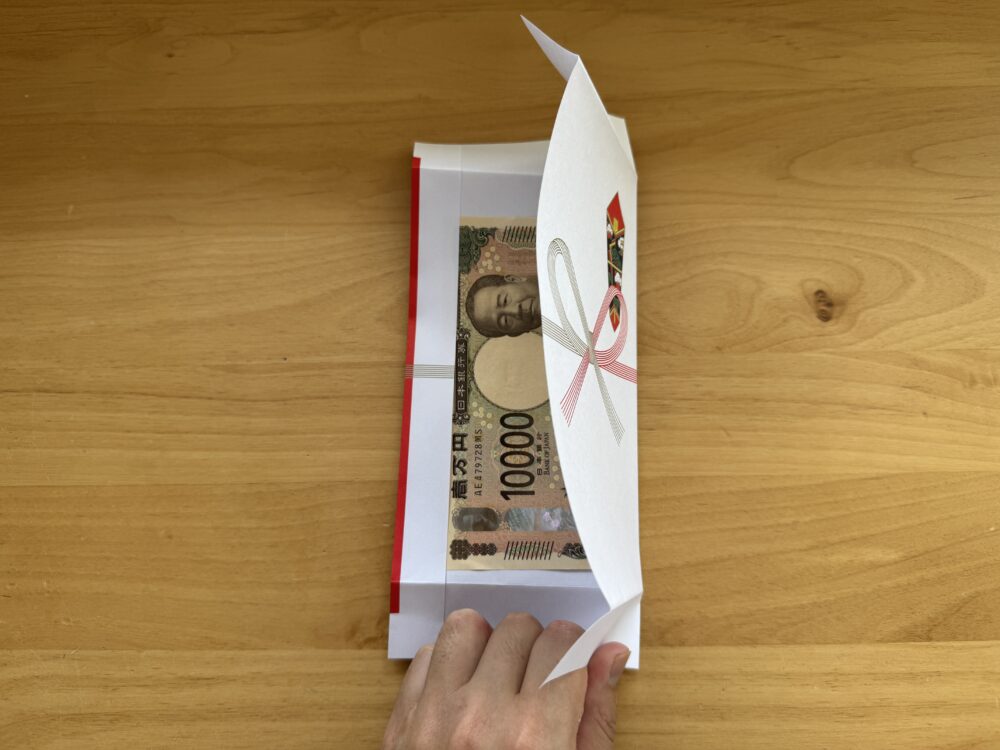

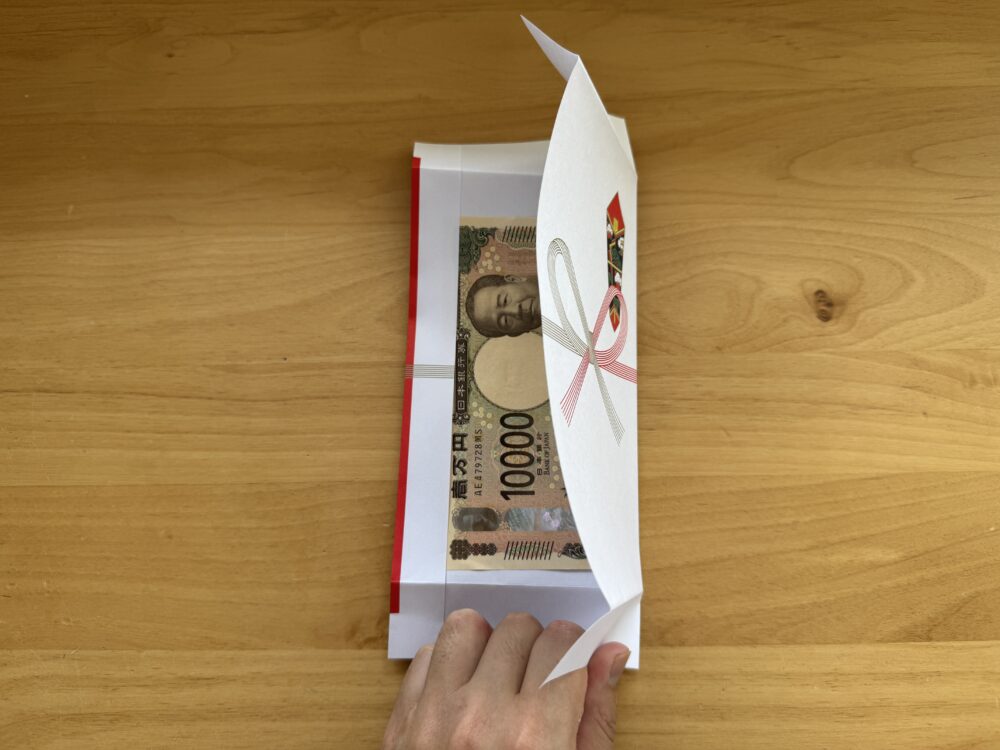

②両開きタイプ

表書きには水引の絵柄の上に「初穂料」と書き、絵柄の下には「施主名(あなたの名前)」をフルネームで書きます。

裏面には「住所」と「包む金額」を書きます。

この写真のご祝儀袋のように、住所などを書く欄がある場合がある場合、記入欄にしたがって書きます。

包む金額は漢数字(旧字体)で書きます。

例えば、1万円を包む場合、「金壱萬圓也」と書きます。

肖像画(渋沢栄一の顔)が表にくるように包みます。

お札を2枚以上包む場合は、同じ向きに揃えて入れましょう。

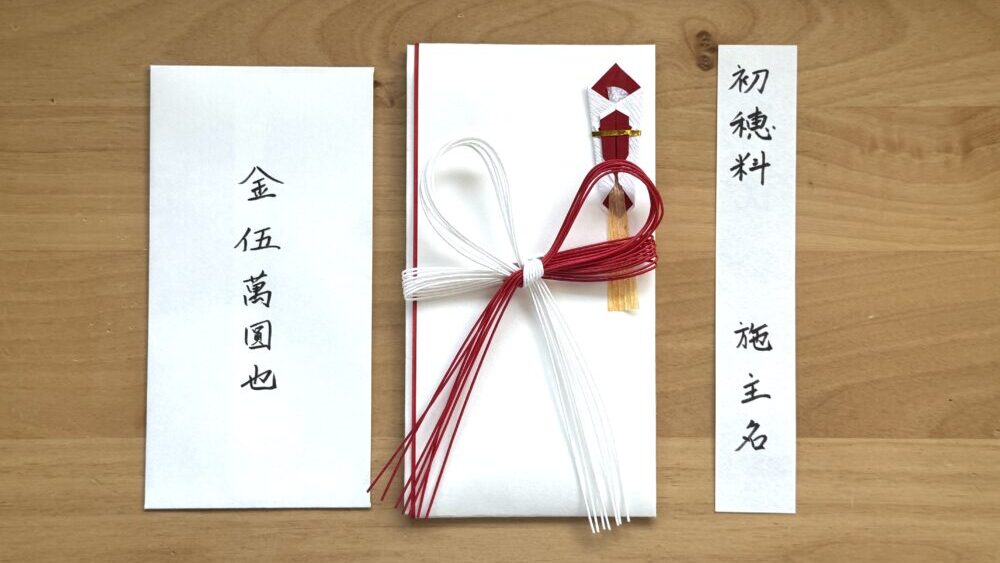

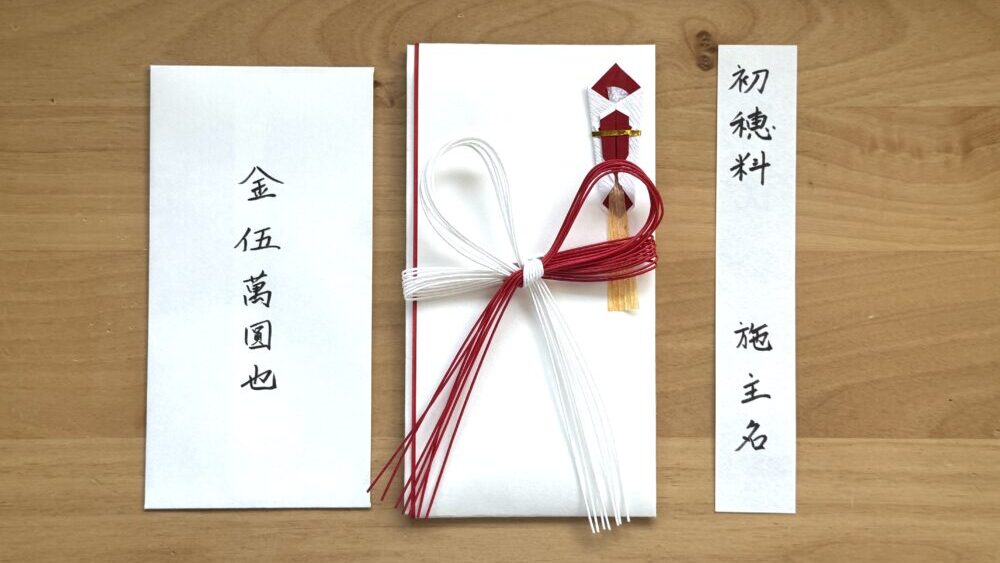

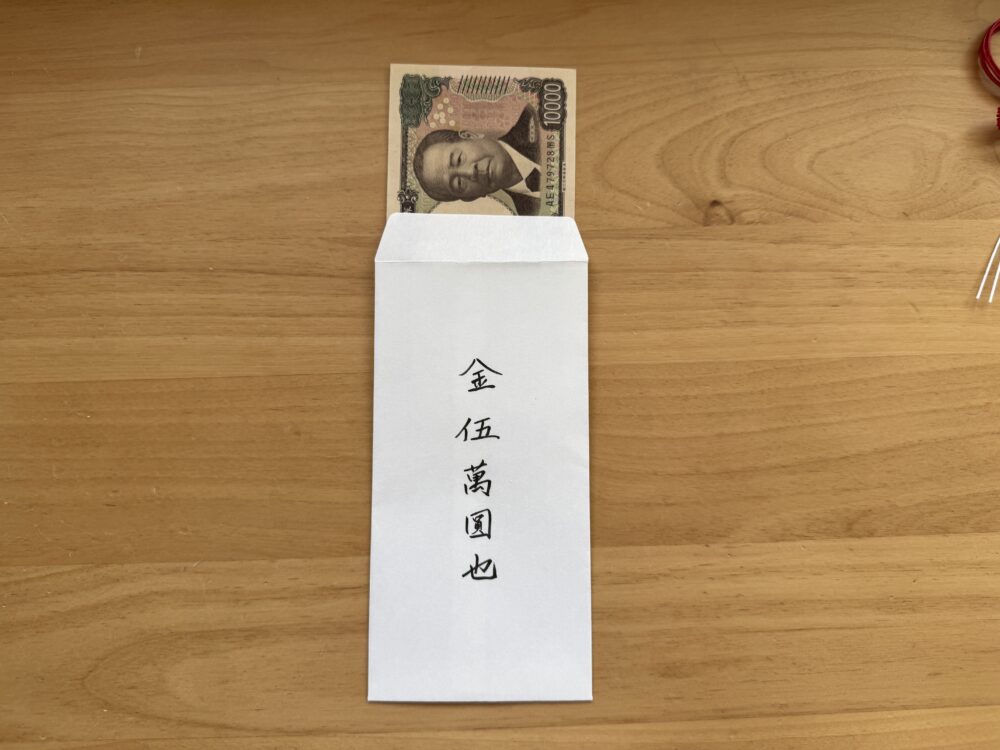

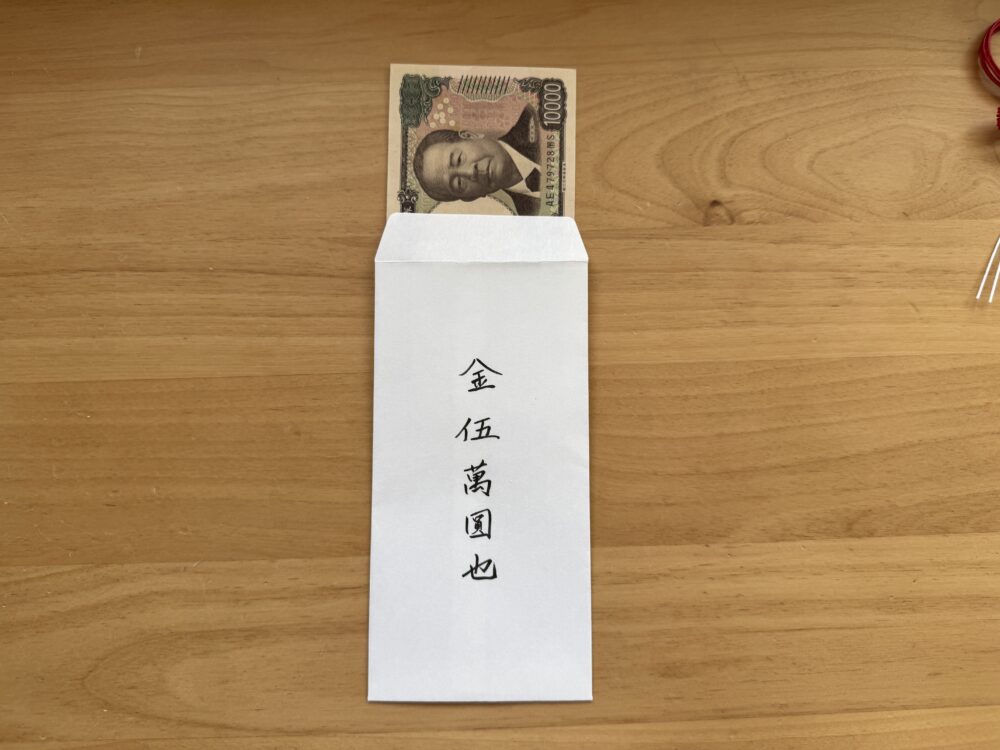

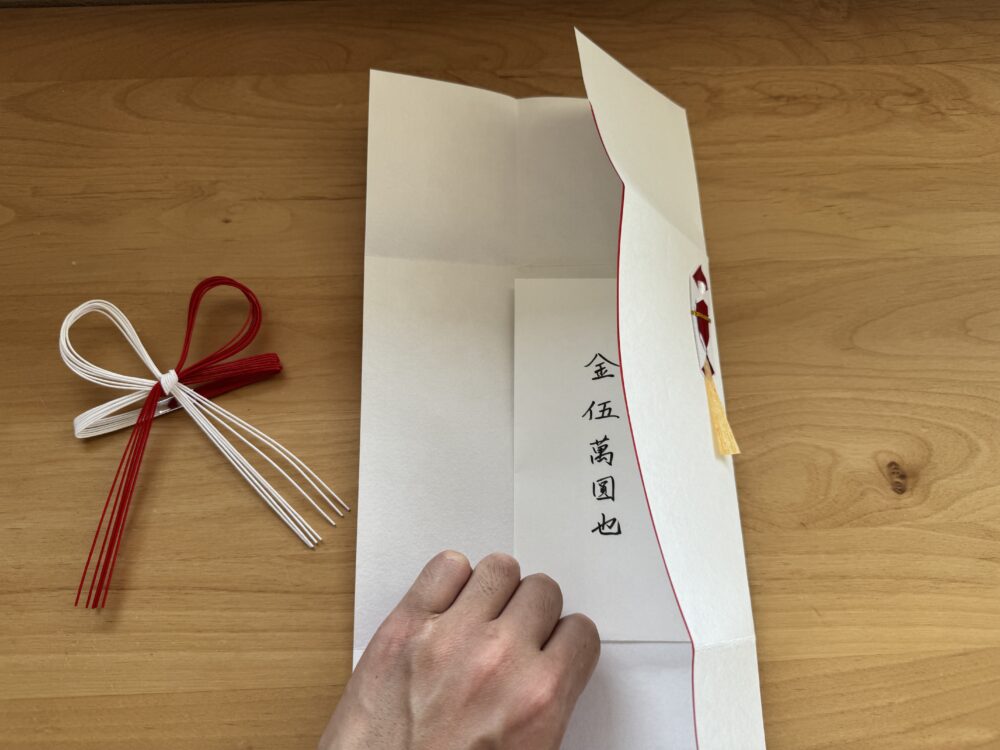

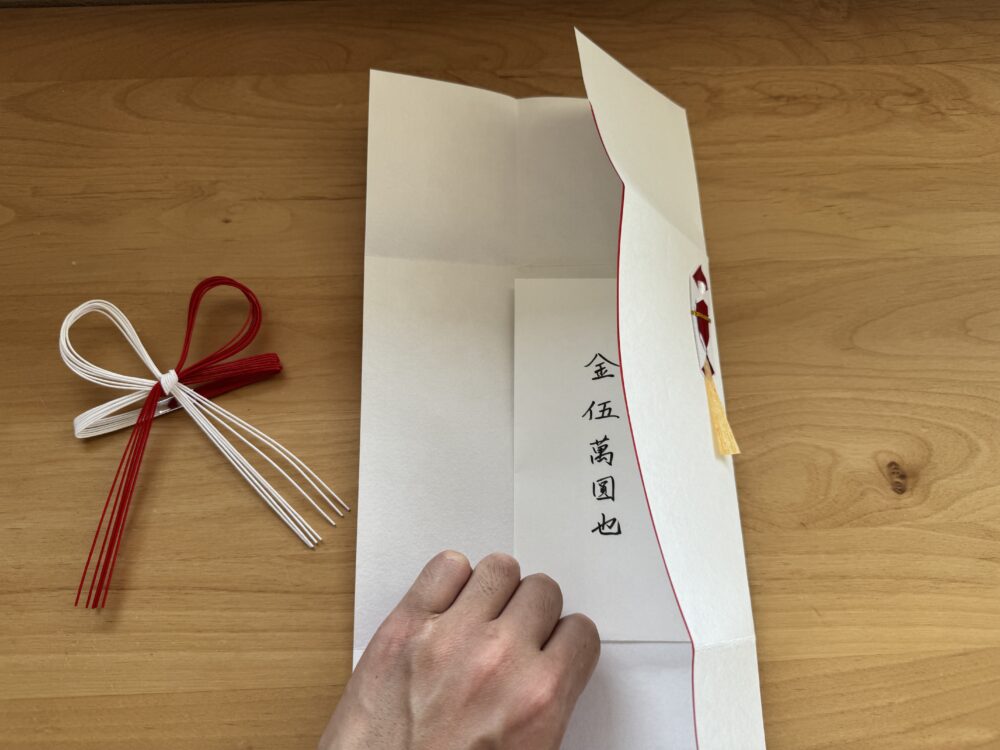

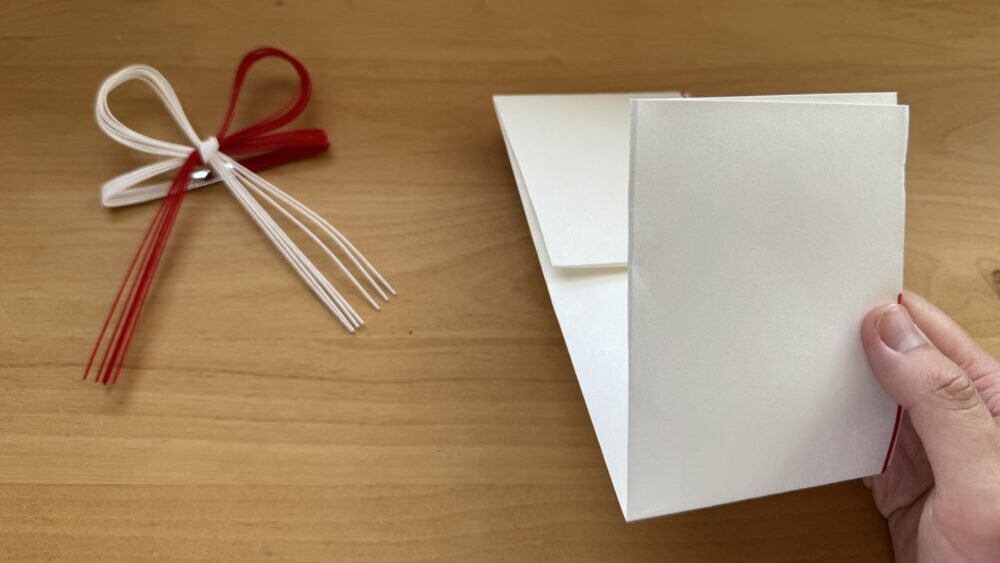

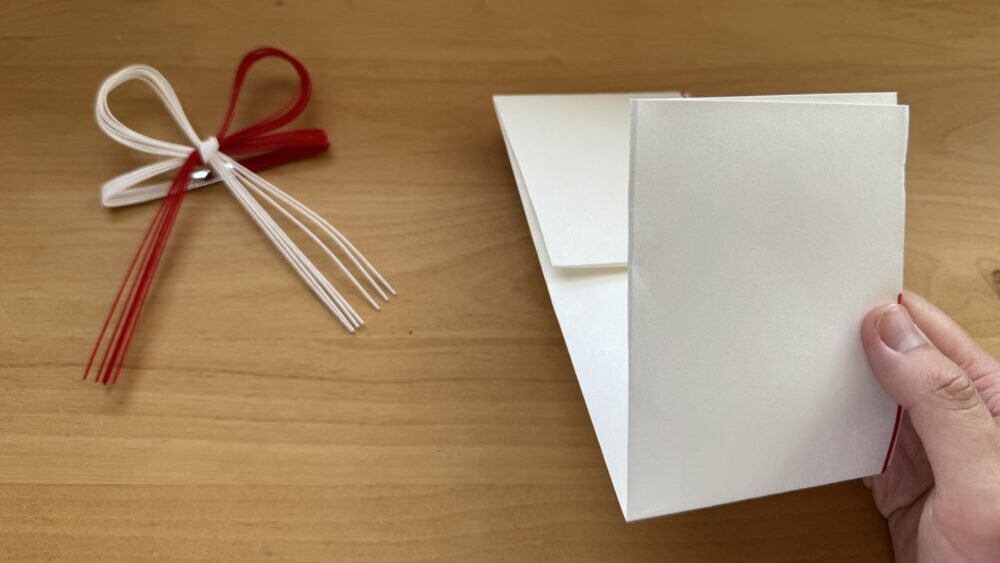

③中袋があるタイプ

中袋とは上の写真の、左側の白い封筒です。中袋にお金を入れます。

右側の細長い紙(短冊)には、「初穂料」と「施主名(あなたの名前)」を書きます。

中袋の表面に「包む金額」を書きます。包む金額は漢数字(旧字体)で書きます。

例えば、5万円を包む場合、「金伍萬圓也」と書きます。

肖像画(渋沢栄一の顔)が表にくるように中袋に入れます。

お札を2枚以上包む場合は、同じ向きに揃えて入れましょう。

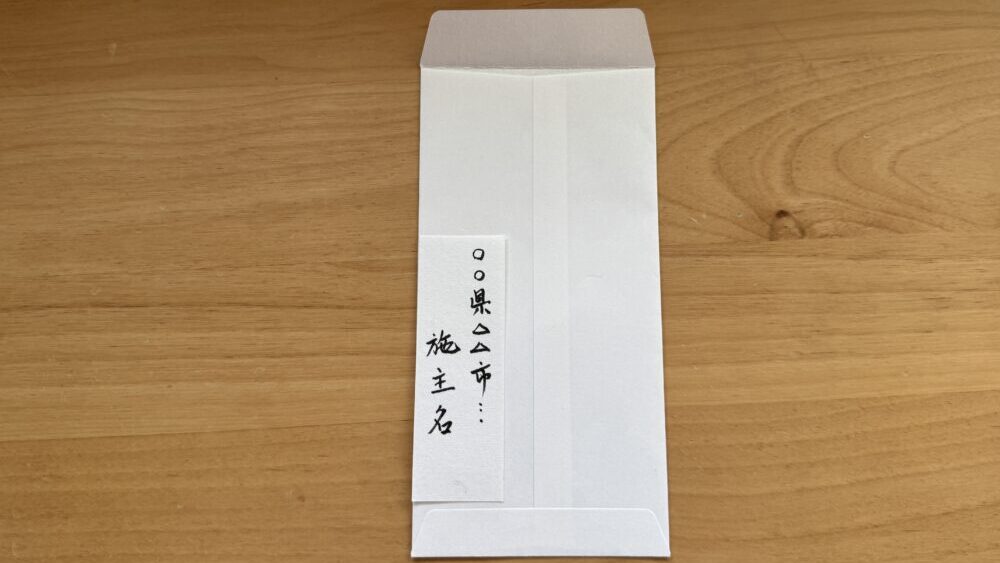

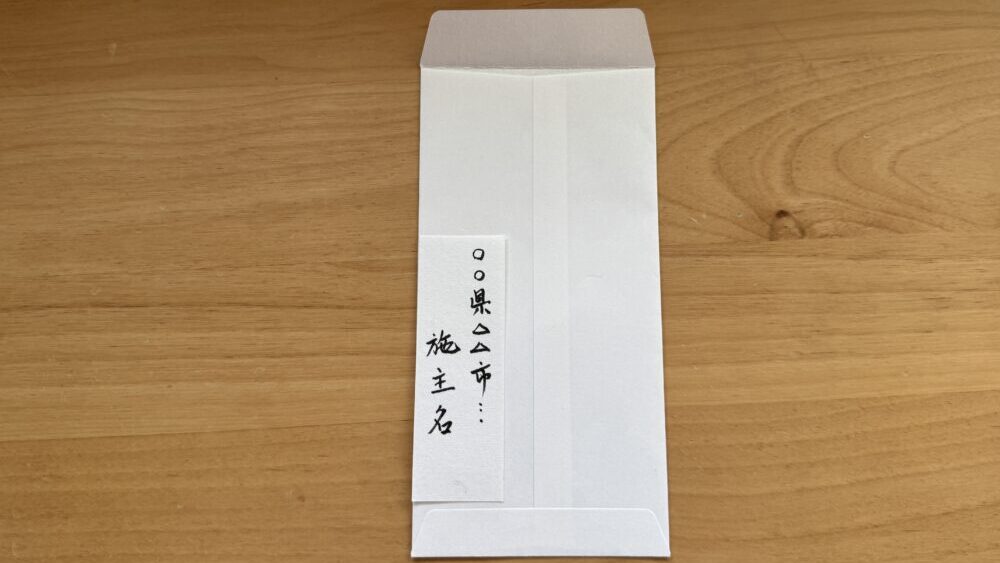

中袋の裏面には「住所」と「施主名(あなたの名前)」を書きます。

中袋の表面(金額が書かれた面)が見えるように、のし袋で包みます。

裏を向け、のし袋の下側が上にくるように折ります。下から被せる要領です。

水引をのし袋につけ、最後に細長い紙(短冊)を挟みます。

お供え物

お供え物はお酒(一升瓶一本)と、お米・野菜・果物などの海の幸山の幸です。

神様への食事をささげる、という意味を持っています。

神酒(おみき)と呼ばれ、「四方祓いの儀(しほうばらいのぎ)」に使います。

神饌(しんせん)と呼ばれ、神様にお供えする神聖な食べ物のことです。

このお供え物を通じて、土地の神様のご加護を願い、これからの工事や生活が安全で豊かになるよう祈ります。

お酒は日本酒一升瓶「一本」もしくは「二本」を用意します。清酒なら何でも大丈夫です。

一本か二本かは地域や神社の風習によるので、神社もしくは住宅会社の担当者の指示を仰ぎます。

のしには「奉献」や「御祝」と書きます。

果物や野菜は旬なものかつ新鮮なものを用意します。

住宅会社や神社側が手配してくれることもあるので確認してください。

もし自分で手配するとなれば、以下のお供えセットがおすすめです。

野菜ソムリエが厳選した旬の野菜と果物がセットになっているからです。

のしも無料なので自分で作る手間が省けます。

注文時、備考欄に「奉献」と記載します。

神社ヘのお礼は必要なの?

基本的には神主さまへのご祝儀がお礼に該当します。

工務店スタッフさんには、現金などを無理に渡す必要はありません。

飲み物や簡単な菓子折りを用意したという人もいます。

地鎮祭のスケジュールは30分程度

地鎮祭は意外とあっさり終わります。

一般的な流れは以下の通りです。

- 神主さまによる祝詞奏上(のりとそうじょう)

- 土地の四隅をお清め(塩・酒・米など)

- 玉串奉奠(たまぐしほうてん)

- 鍬入れ(くわいれ)などの儀式

- 閉式・挨拶

所要時間はおよそ30分です。

地鎮祭で家族が参加できるポイント【体験ベースで紹介】

約30分の式典のなかで家族が参加できるコンテンツは以下の2種類です。

- お酒•塩を土地の四方にまく

- 祭壇に手を合わせる

①お酒•塩を土地の四方にまく

「四方祓いの儀(しほうばらいのぎ)」と呼ばれ、施主が参加できます。

神主さまといっしょにお酒、塩を土地の四隅にまいて土地を清め、工事の安全を祈ります。

②祭壇に手を合わせる

「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」という儀式です。家族全員で参加できます。

写真はその一場面で、神前に榊(さかき)の枝をお供えして、二礼二拍手一礼をするところです。

記念すべき家づくりスタートの日に、子どもたちにも体験してもらいたくて、大人が手を添えて一緒にお参りしました。

子どもを連れて行くのは大変じゃない?

わが家も当時2歳の子どもを連れて参加しました。

正直、じっとしていられるか不安でしたが、大変な思いをすることなく無事式を終えました。

子どもたちの様子も、

「祭壇に手を合わせる」

「神主さまのお祝いの言葉のリズムに反応する」

など、日常にはない新鮮な体験だったようです。

地鎮祭の服装と持ち物

服装

スーツもしくは、綺麗めな普段着で正しく着こなせば大丈夫です。

敗れた服や汚れた服など、だらしないと思われる格好は避けるのが無難です。

靴は汚れてもいい靴にしましょう。

地面は土のため、汚れやすいからです。足場が悪いのでヒールも避けたほうが良さそうです。

服装のポイントは暑さ・寒さ対策です。

屋外で行うため、外気の影響を直に受けるからです。

まっさらな土地は太陽の照り返しや冷たい風が当たりやすく、夏場・冬場は特に注意が必要です。

屋外でエアコンがないので暑さ・寒さ対策は必須です!

わが家が地鎮祭を行った日、午後に別の神主さまが熱中症で倒れてしまいました。

6月下旬で気温は31.7℃。この日の最高気温は37℃を超えていました。

式の所要時間が30分程度と短いので油断しがちですが、特に夏場は熱中症には十分注意してください。

当日の持ちもの

必須のご祝儀とお供え物は忘れないように気をつけます。

ご祝儀は袱紗(ふくさ)に入れて持っていきます。

持っていくと良いもの

夏にあると良いもの

- 帽子

- ネッククーラー

- タオル

- 日傘

- 冷たい飲み物

- ハンディファン

冬にあると良いもの

- 防寒着

- 手袋

- マフラー

- カイロ

持っていると便利なもの

- カメラ(記念撮影用)

- 折りたたみ傘(急な雨に備えて)

- 子育てグッズ(子連れの方)

地鎮祭が始まるまでの時間や、終わってから帰宅するまでの間は子どもにとって退屈な時間になってしまうことも。

子どものお気に入りの絵本やおもちゃも持っていくのもおすすめです。

まとめ

地鎮祭は、家づくりのスタートを切る大切な節目です。

記念写真も撮っておくと、家づくりの思い出になります。

子どもにとって小さい時の記憶がなくても、最近写真を見返して「ここ僕の家が立つ前の場所なんだ」と感慨深そうに見つめていました。

良いコミュニケーションのタネになりました。

準備は最初こそ戸惑いますが、一度流れを押さえておけばそれほど難しくありません。

- 何を用意するか

- どのように包むか

- どんな持ち物がいるか

これらを事前に確認し、家族にとっても良いスタートの日になるように、気持ちよく地鎮祭を迎えましょう。

この記事が家づくりの参考になれば嬉しいです。

コメント