上棟と聞くだけで少し堅苦しく難しそうな印象がありますよね。

アニキ

アニキ具体的に何を準備したらいいの?

大工さんに渡すものは何が良いかな?

子連れでも大丈夫?

こんな疑問を持つ方も多いかと思います。

実際私も家づくりをするまでは上棟という言葉すら知りませんでした。

ご祝儀は何が必要か?幼児3人を連れて参加できるか?かなり不安でした。

本記事では、初心者の方でもわかるように、上棟の準備から当日のポイントまで丁寧に解説します。

「上棟って私たちと関係あるの?」という方もぜひ一度目を通していただけると嬉しいです。

- 上棟の意味と、やる・やらない時のポイント

- ご祝儀・手土産・差し入れなどの準備と相場感

- 上棟式に家族(特に子ども)が参加できる4つの内容

- 当日の服装やマナー、準備しておくと安心なもの

- 実際にかかった費用のリアルな金額と内訳

上棟とは家の骨組みをつくる作業のこと

上棟とは、大工さんたちが、家の骨格を一日で組み上げる作業をいいます。

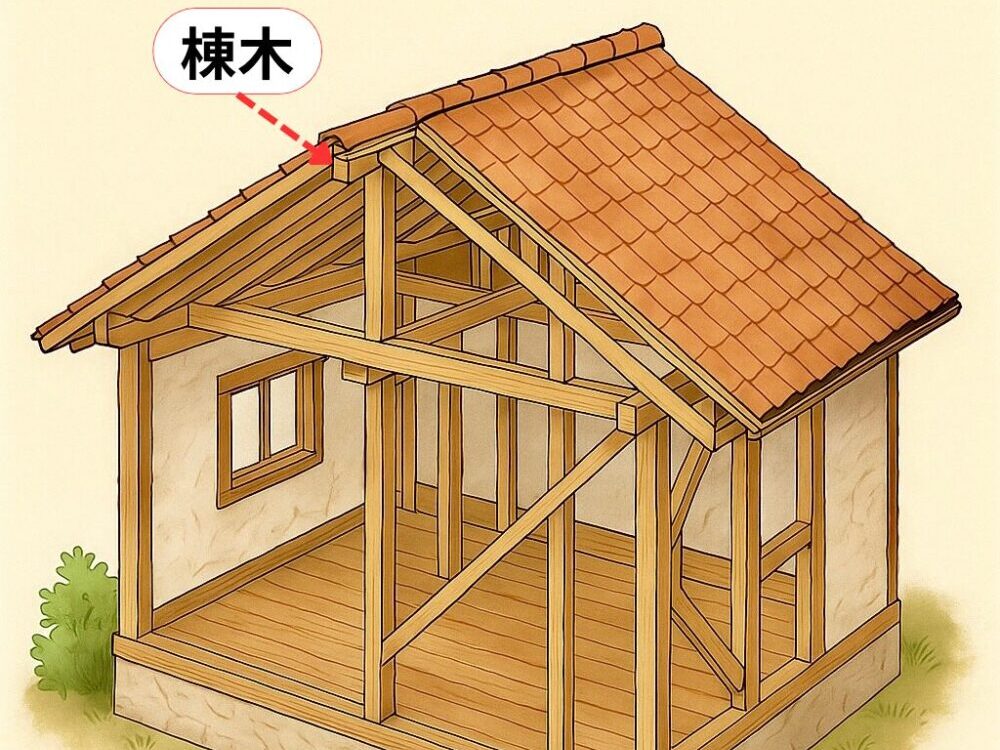

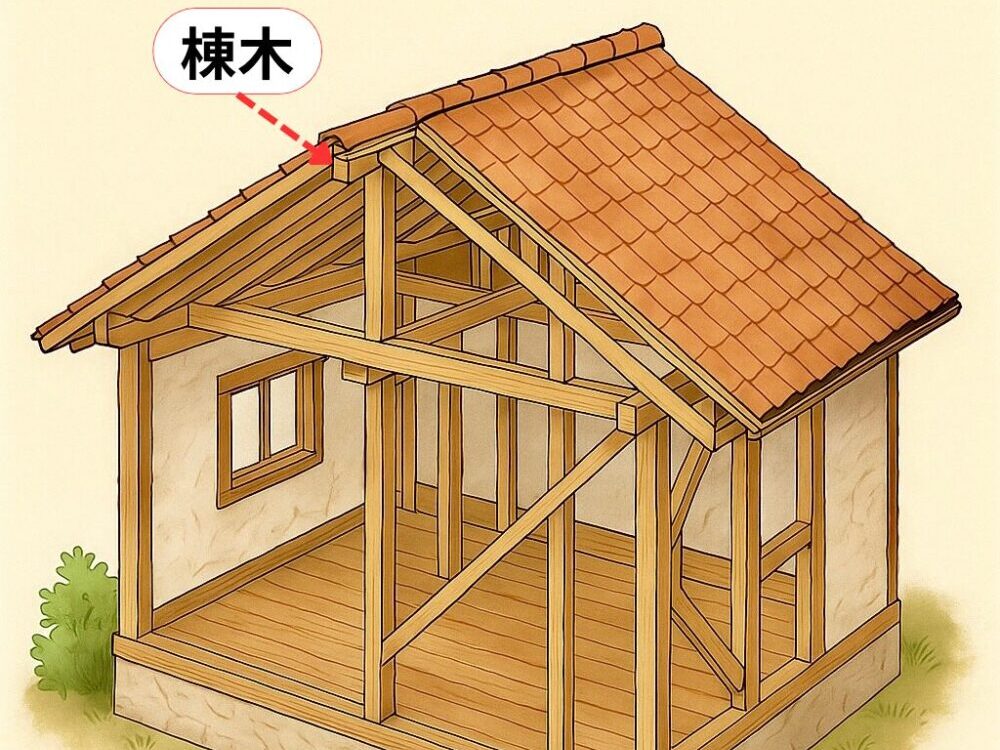

上棟(じょうとう):建築業界で広く使われる正式な表現で、柱や梁を組み立て、棟木を取り付ける作業を指します。また、その工程の完了を祝う「上棟式」も含まれることがあります。

棟上げ(むねあげ):「上棟」と同義で使われることが多く、地域によっては「棟上げ」と呼ばれることがあります。作業工程そのものを指す場合もあります。

建前(たてまえ):伝統的な言い回しで、「上棟」や「棟上げ」と同様の意味で使われます。また、上棟式などの儀式を指すこともあります。

呼び方は大きく分けて3つありますが、ほぼ意味は同じです。

「上棟」「棟上げ」の「棟(むね」とは屋根のてっぺんに通る横材のことです。

両側の屋根の斜面を支える重要な梁(はり)です。

棟木は工事の最後に取り付けられ、職人が木のハンマーで棟木を叩く「つち打ちの儀」を行います。

上棟では職人(大工・棟梁・レッカーなどの工事関係者)と現場監督が一丸となって工事を進めます。

| 名称 | 主な役割・特徴 |

|---|---|

| 大工 | 木造建築の実作業(構造や造作など)を担当する職人。現場で木材を加工・組み立てる |

| 棟梁(とうりょう) | 大工の中でも経験豊富なリーダー。現場の指揮や他の職人への指示、技術指導を行う |

| 現場監督 | 工事全体の進行管理、予算・スケジュール管理、職人や業者との調整、安全管理などを担当 |

職人さんたちが声を掛け合い、手作業でコツコツと木を組み上げていく様子は圧巻。

見ているだけでも楽しめる、家づくりで一番にぎやかなイベントです。

上棟のスケジュールは一日がかり

上棟自体は朝から夕方まで、お昼休憩を挟んで一日がかりで行います。

だんだん家の形になっていく姿を見られるのはこの日だけ!

上棟は「儀式」というよりも、施主が職人さんをもてなす「お祝い」という位置づけです。

上棟の流れ

一般的なスケジュールは以下の通りです。

【上棟のタイムスケジュールの例】

8:00 工事開始、お清め、施主あいさつ

~ 1F柱 ~

10:00 休憩(30 分程度)

~ 床梁・2F柱 ~

12:00 昼食(60 分程度)

~ 小屋組 ~

15:00 休憩(30 分程度)

~ 垂木掛け・屋根仕舞 ~

17:00 作業終了

17:30 上棟式(30 分程度)

作業中は外から見学できます。

作業をつきっきりで見るのはしんどいので、一時間おき、などと時間を決めて見に来るのもいいでしょう。

作業の見学は子連れでもOKですが、職人さんが淡々と作業されているので、子どもは飽きてしまう可能性があります。

じっくり見学したいなら親や友達の付き添いが必要です。

職人技が見たすぎて妻子に留守番してもらいました(←おい)

夕方に行われる上棟式には家族が参加できるので、上棟式のみ子どもを連れてくるという選択肢もあります。

上棟前に施主があいさつする場合あり

上棟前に現場監督と大工さんたちが集まった際、施主があいさつをする場合があります。

あいさつで気をつけたいポイントは以下の通りです。

短くシンプルにまとめる

長すぎる挨拶は避け、感謝の気持ちと工事の安全を祈る言葉を中心に、短くまとめましょう。

感謝と労いの言葉を入れる

工事関係者や参加者への感謝、また工事中の労をねぎらう言葉を必ず盛り込みます。

家族の思いやエピソードを加える

家族の思い出や家づくりにまつわるエピソードを一言加えると、より心に響く挨拶になります。

(近隣の方が参加している場合)

近隣の方々がいる場合は、工事による騒音や迷惑へのお詫びの言葉も添えましょう。

私があいさつしたときの例(約1分)

おはようございます。

本日は朝早くからありがとうございます。

いよいよ家のかたちが立ち上がるということで、家族みんな楽しみにしていました。

子どもたちとも「おうちできるの楽しみだねー!」と話していました。

工事を安全に進めてくださっている職人さん、工事関係者の皆さんに、感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします!

(わが家の場合、近隣の方がみえなかったので、お詫びの言葉は添えていません)

あいさつの例を参考に、上記のポイントを意識して準備すると良いでしょう。

しかしどんな形式的な言葉よりも、心からの感謝や「完成が楽しみ!」という気持ちを自分の言葉で伝えることが大切です。

上棟はやる?やらない場合はどうなる?

上棟式とは、建物の骨組みが完成するタイミングで、工事が無事進んだことへの感謝と、今後完成までの無事を祈願する式典です。

玄関や家の中に祭壇を設け、棟梁(大工のリーダー)が取り仕切ります。

その後、施主と工事関係者で酒の席を設けて祝う、という流れです。

近道路交通法の整備や近隣住民への配慮などの観点から酒の席を設けることは少なくなっています。

上棟式が終わったら手土産をお渡しして解散、が主流です。

上棟式自体もやらないというハウスメーカー・工務店や家庭も増えています。

やらない理由としては、

- コロナ禍以降、簡略化が進んでる

- 工務店側が主導しない

という点が挙げられます。

上棟式は絶対にしなければいけないものではなく、行わなくても家づくりはしっかり進みます。

職人さんたちが手を抜くようなこともないので安心してください。

上棟式をしない場合の対応

上棟式を行わない場合の、対応の一例は以下のとおりです。

- ご祝儀だけ渡す

- 手土産や差し入れのみ

- 工事終了時に改めてお礼を伝える

上棟の日、もしくは後日に現場へお茶や差し入れをして「よろしくお願いします」と挨拶するだけでも大丈夫です。

無理のない範囲で感謝の気持ちを伝えれば十分ですよ

ご祝儀を受け取らない方針のハウスメーカー・工務店もあるので、上棟式をやらない場合は担当者に相談してみるのがベストです。

上棟式で家族ができること

【体験ベースで紹介】

上棟式には家族が参加できるコンテンツがたくさんあり、子どもたちでも楽しんで参加できます。

- 家の四隅に酒・米・塩をまいてお清めする

- 儀式の祭壇に榊(さかき)をお供えする

- 木のハンマーで棟木を叩く儀式(つち打ちの儀)に参加する

- 職人や工事関係者に手土産を渡す

①家の四隅に酒・米・塩をまいてお清めする

「四方固めの儀」と呼ばれます。建物の四隅(東西南北)の柱や角にお神酒、米、塩をまいて建物を清め、災いや事故が起きないことを祈願します。

酒・米・塩は願いが込められたお清めセット

●お酒の意味

「お神酒(おみき)」と呼ばれます。

神様のご加護と建物全体の清めを願います

●米の意味

神様へのお供え物で五穀豊穣や繁栄、無病息災を願う象徴とされています

●塩の意味

古来より「清めの力」があるとされ、邪気や穢れを祓うために用いられます

棟梁といっしょに家の四隅を順番に回りながらそれぞれの場所でお神酒、米、塩をまきます。

やり方は棟梁やハウスメーカー・工務店の方が教えてますので安心です。

②儀式の祭壇に榊(さかき)をお供えする

榊(さかき)は、神様に捧げる植物として昔から神社やお祭りで使われていています。

榊は神様と人をつなぐ木ともいわれており、

「この家が安全に建ちますように」

「ここに住む家族が幸せになりますように」

という願いを込めて施主や家族が榊を祭壇に捧げます。

③木のハンマーで棟木を叩く儀式(つち打ちの儀)に参加する

棟木(むなぎ)を模した木を、木づち(ハンマー)で叩くことで、上棟が終わったことへの感謝と今後の工事の無事を祈ります。

上棟の締めとして棟木を叩くよ

本来、棟木は家の一番高いところにあり、大工さんしか叩けませんが、家族が参加できるように棟木を模した木を用意してくれる場合があります。

「つち打ちの儀」はウスメーカー・工務店によって考え方や、やり方が異なる場合があります。施主が参加できるか担当者に確認してください。

④職人や工事関係者に手土産を渡す

上棟の最後に、工事に携わった方への感謝の気持ちを込めて私たちから手土産をお渡しします。

子どもも「ありがとう」を伝える体験ができます

子どもに、

「家をつくってくれた人だよ」

「ありがとう、と言って渡してね」

と手渡しを促してあげることでコミュニケーションの場として参加できますね。

上棟で必要な準備と費用

【内訳と実例付き】

上棟で施主が準備する必要があるものとかかる費用は一般的に以下の5つです。

- ご祝儀

- お供え物

- 差し入れ

- 昼食

- 手土産

一つずつ詳しく解説します。

ご祝儀

ご祝儀は、施主が直接渡すのが一般的です。

渡すタイミングは、上棟式が終わり、職人さんが帰途につくときです。手土産と一緒にお渡しします。

ご祝儀の相場

上棟式で棟梁、大工、その他工事関係者に渡すご祝儀の相場は、立場によって異なります。

| 渡す相手 | ご祝儀の相場 |

|---|---|

| 棟梁(大工のリーダー) | 3万~5万円程度 |

| 大工・職人 | 5,000円程度 |

お祝い用なのでお札は新札にしましょう。金融機関で両替できます。

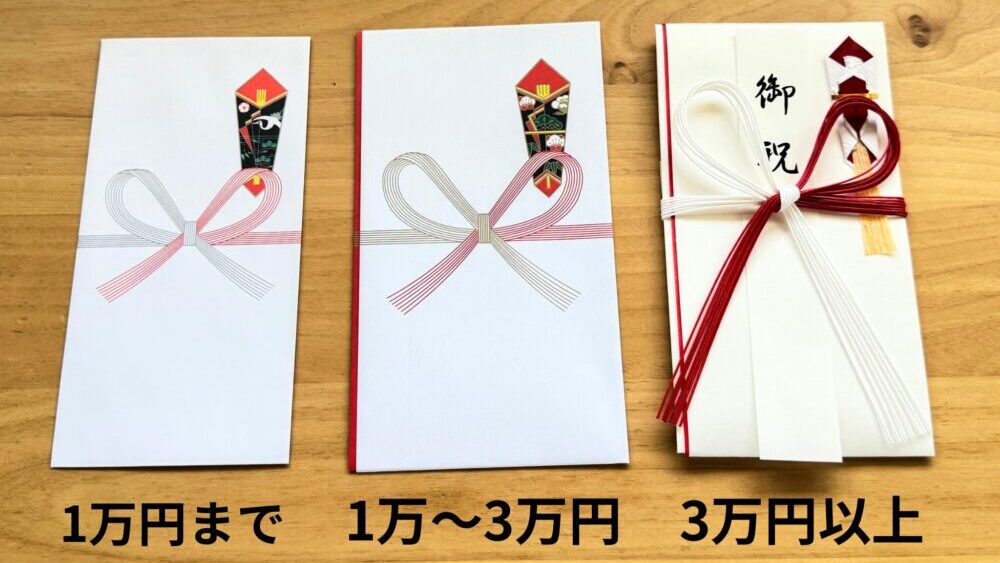

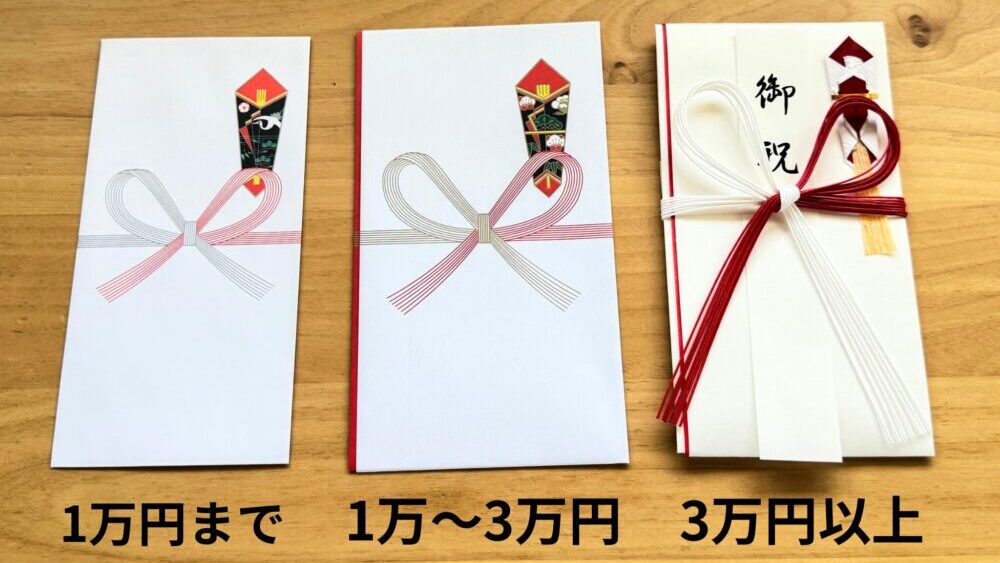

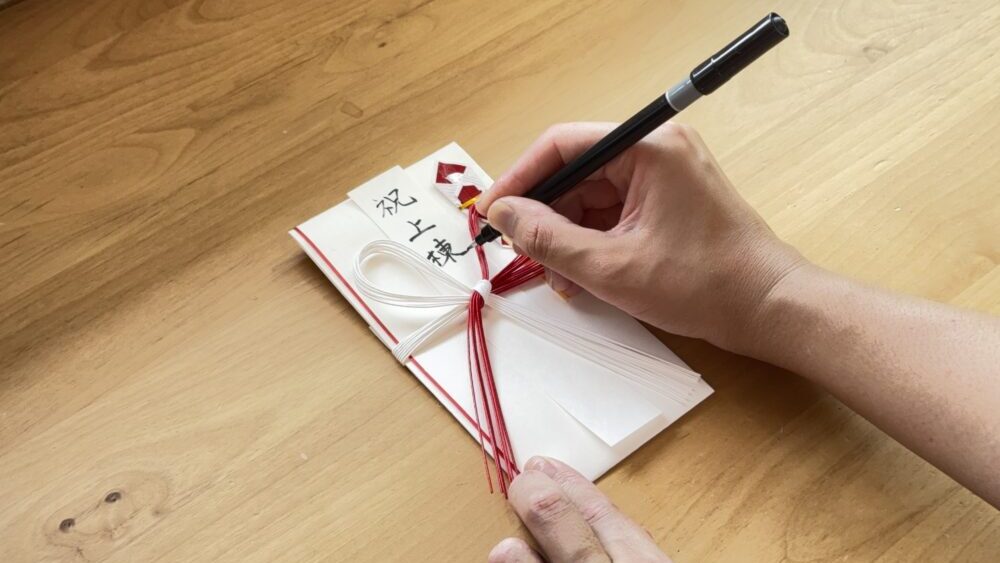

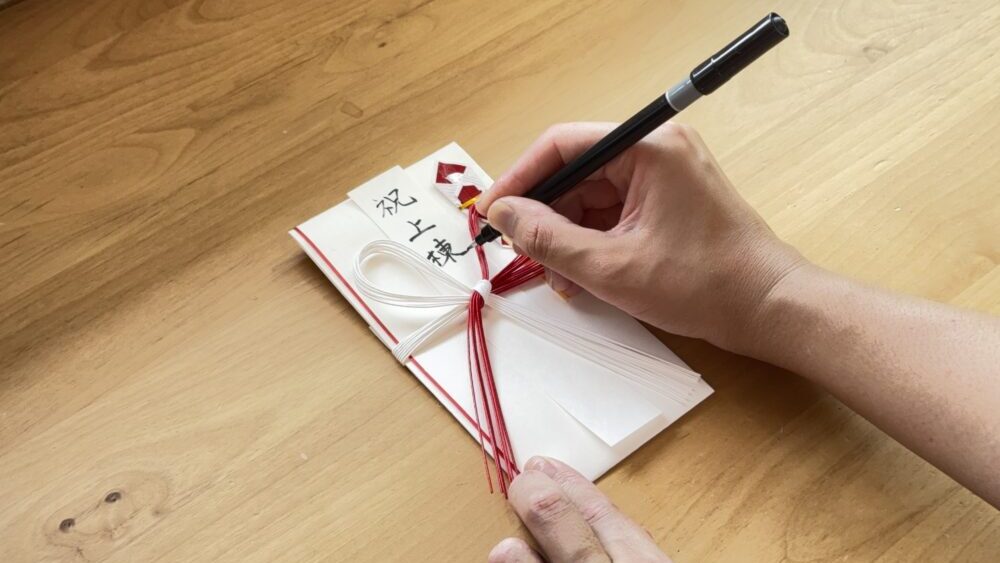

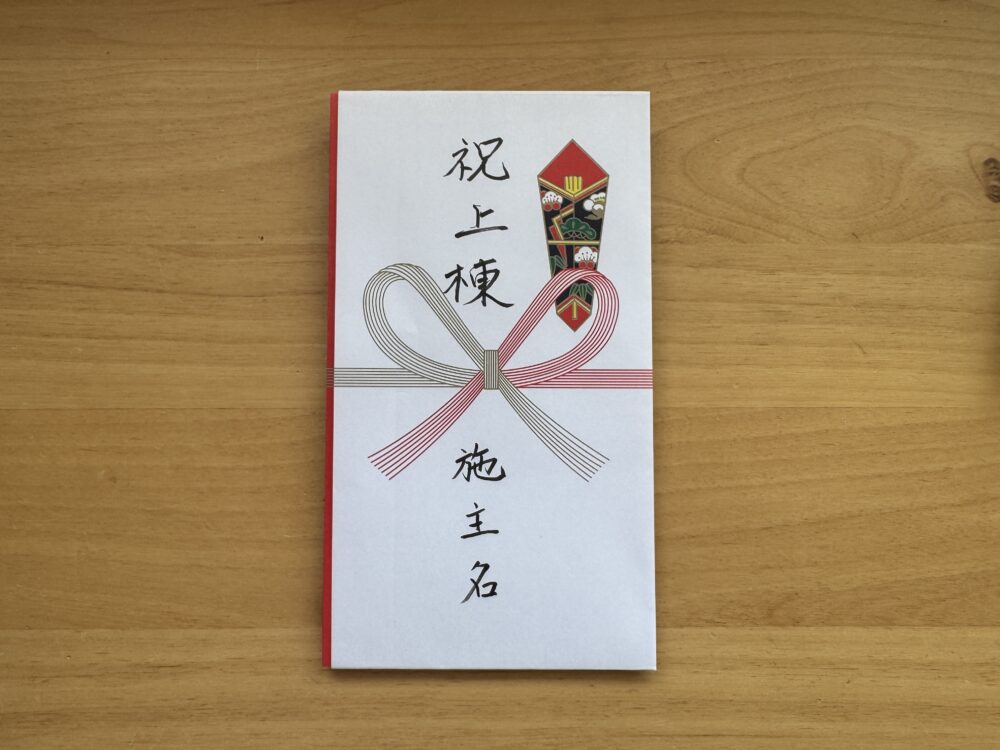

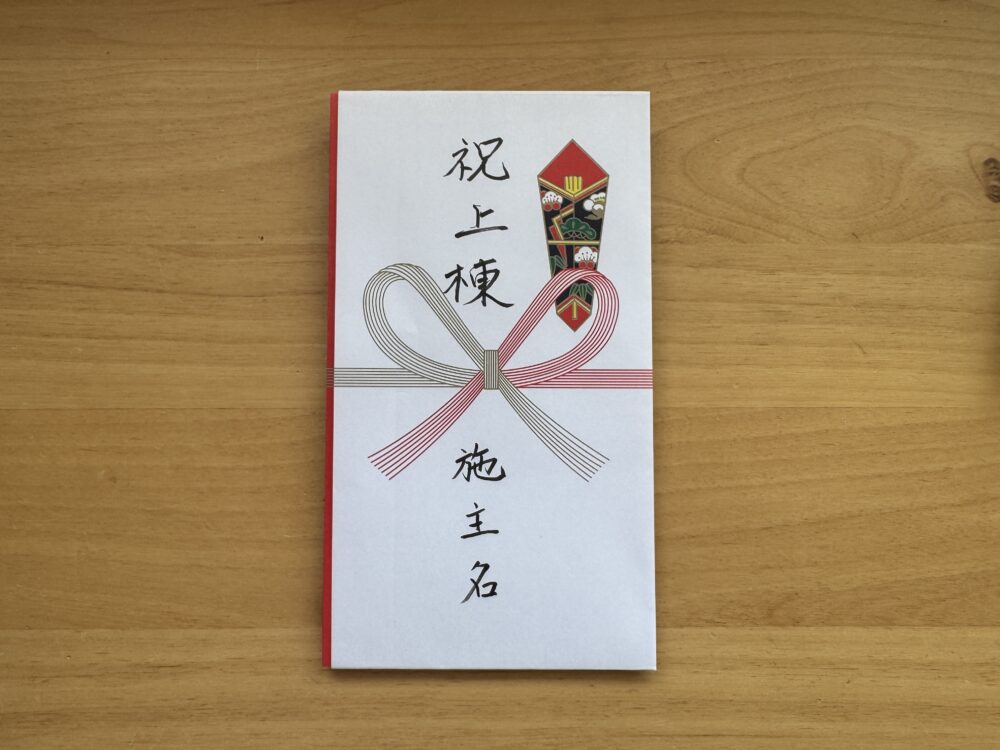

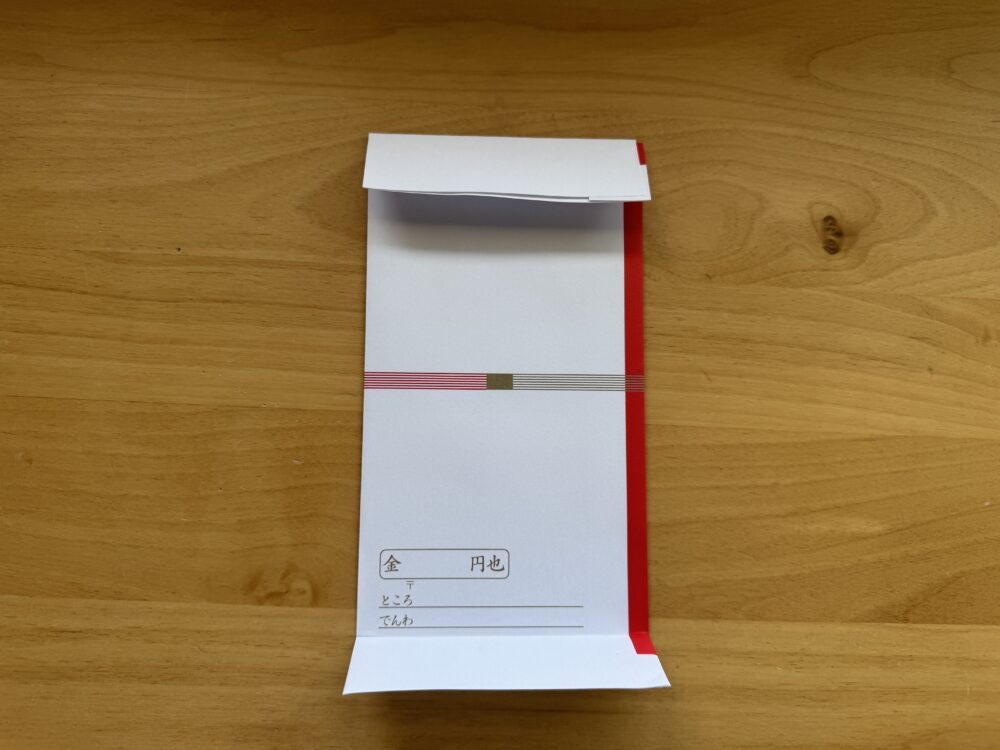

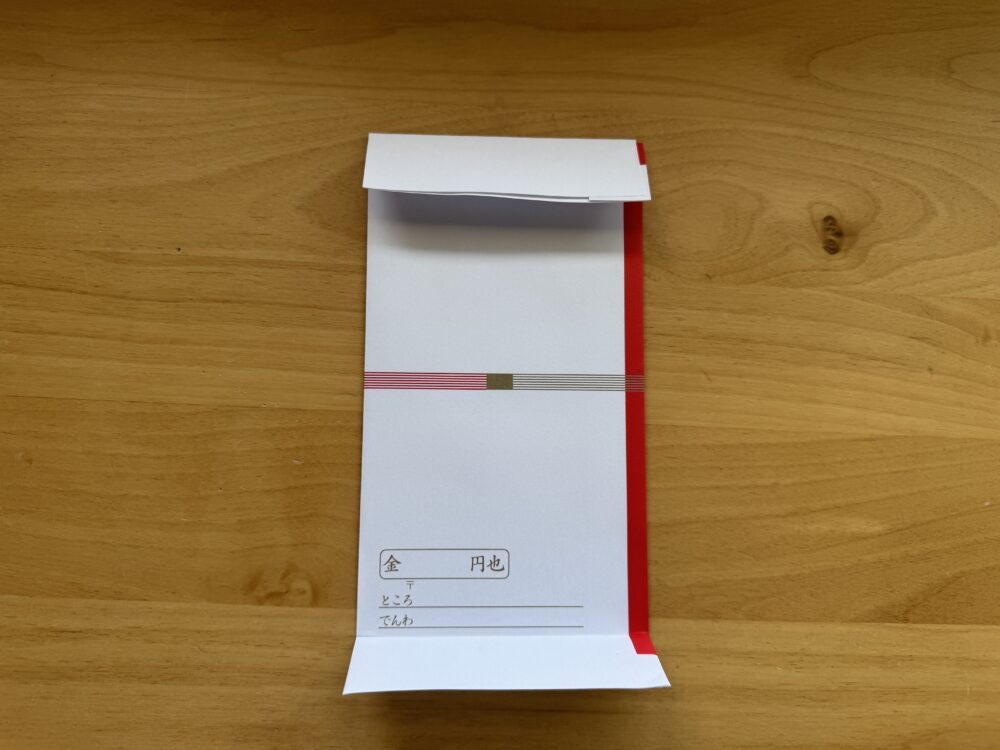

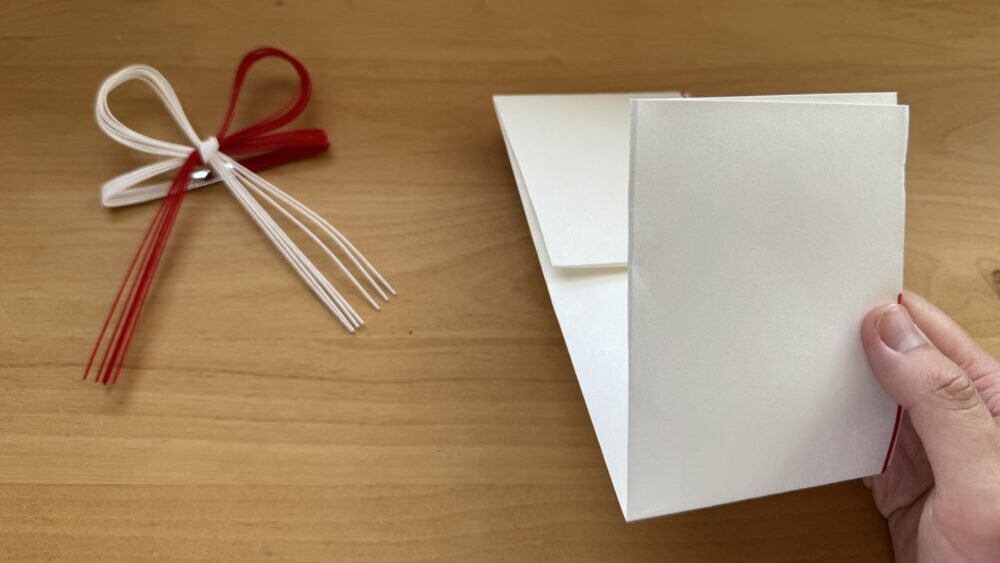

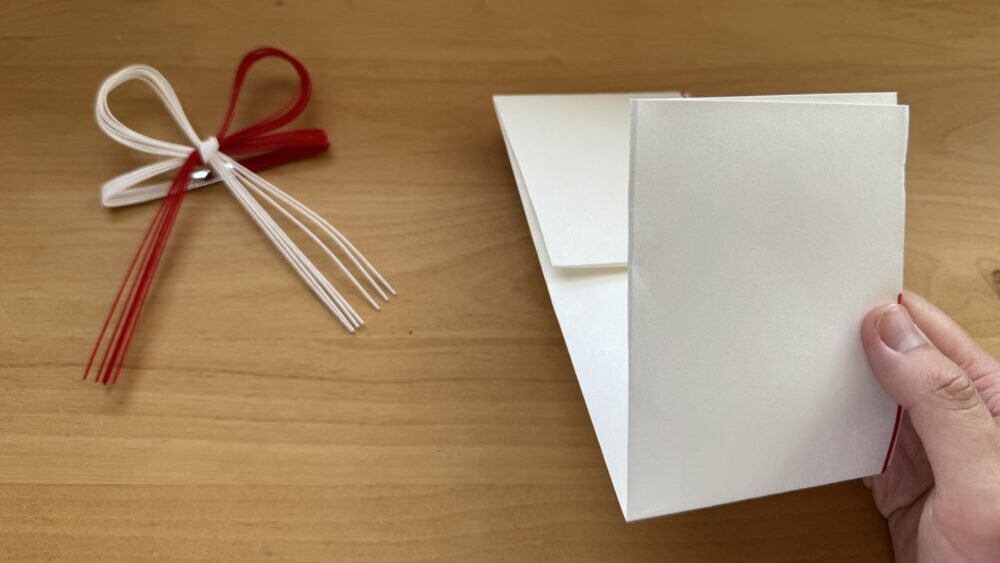

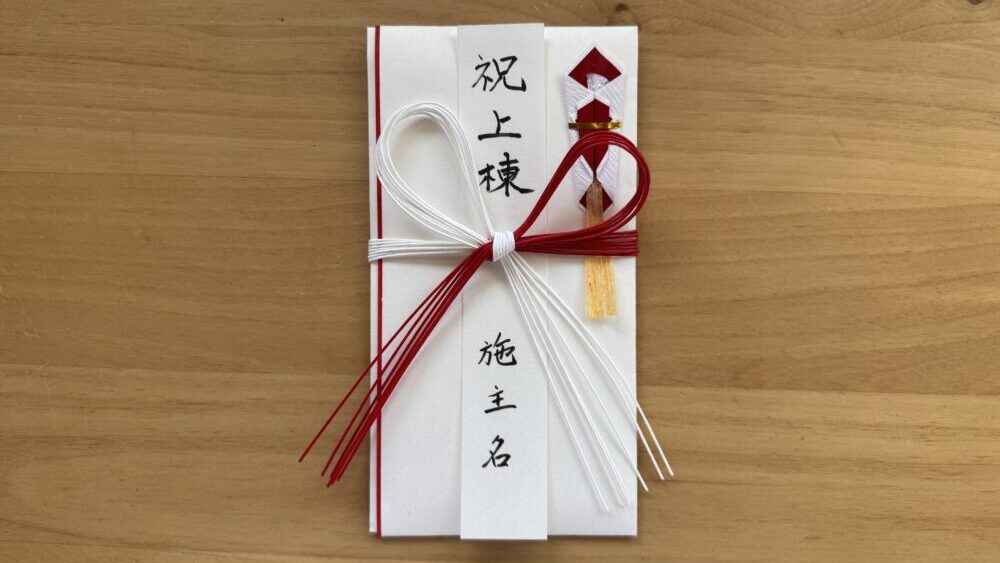

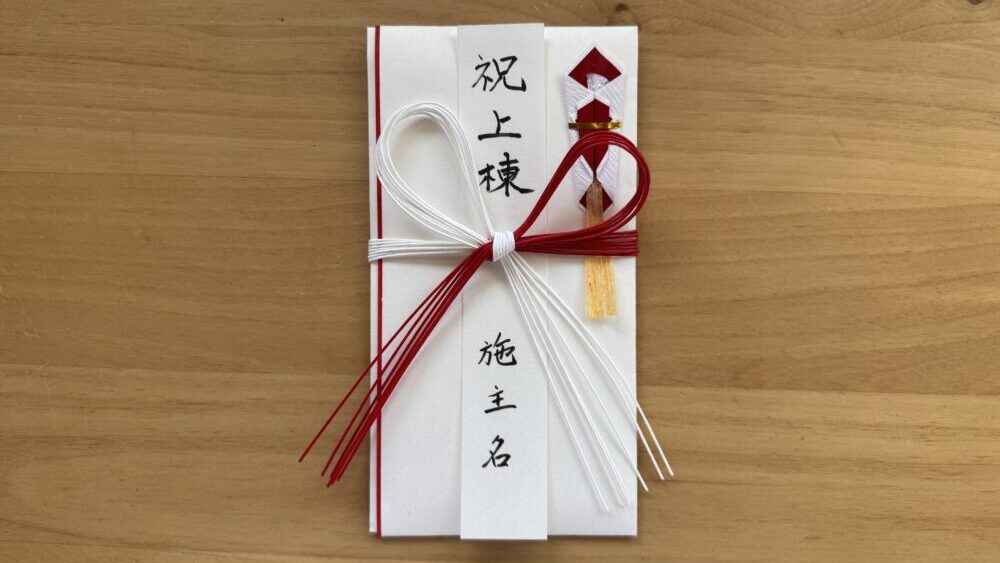

のし袋は「一般お祝い用」を選ぶ

のし袋(祝儀袋)は婚礼祝以外の、一般お祝い用を選びます。

水引(ひも・絵柄)は紅白の蝶結びを選びましょう。

のし袋は「いくら包むか」で袋の見た目、豪華さが変わってきます。

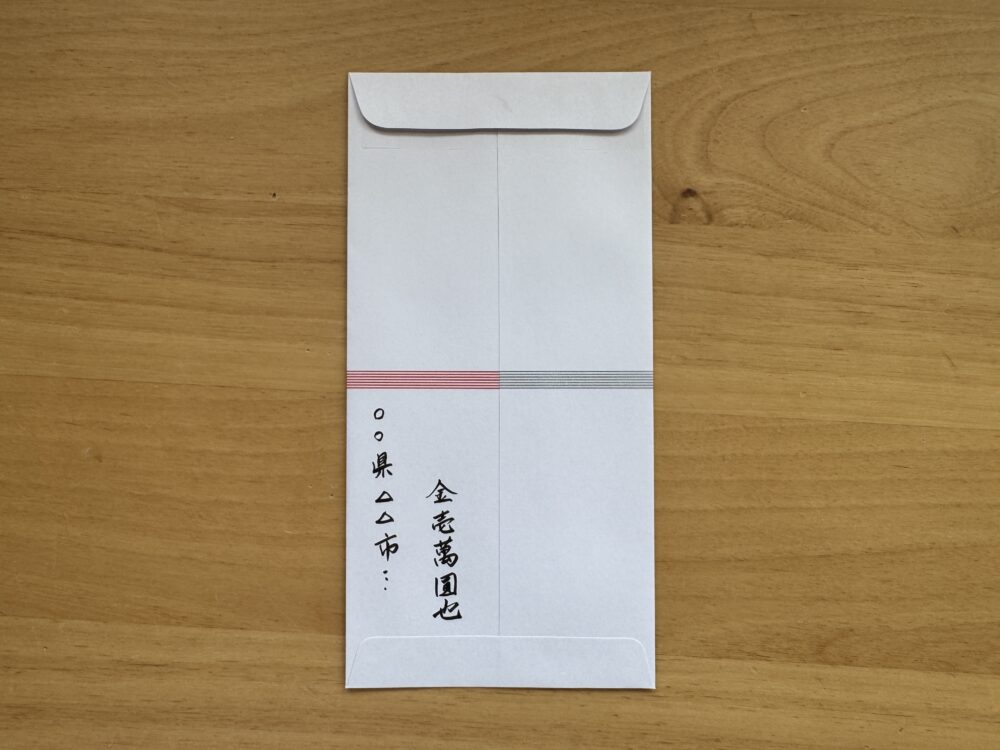

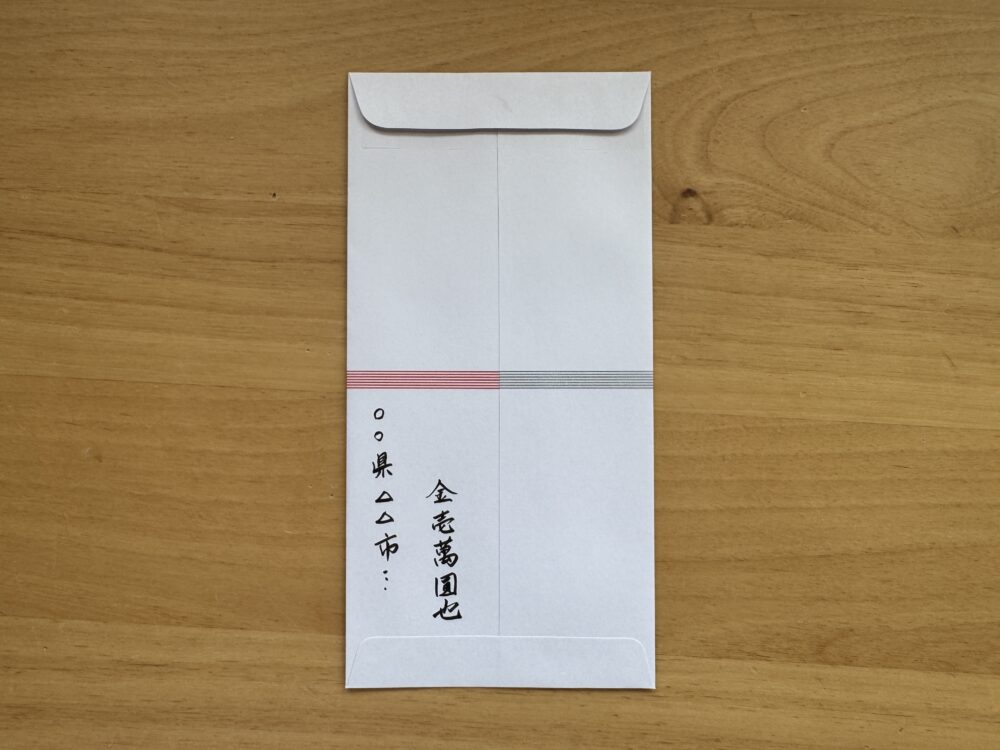

袋選びの目安は以下の写真を参考にしてください。

左から、封筒タイプ(1万円まで)、両開きタイプ(3万円まで)、中袋があるタイプ(3万円以上)です。

のしの書き方

のし袋の表書きは「御祝儀」「上棟御祝」または「祝上棟」と書きます。

ペンは慶弔用の筆ペンを使います。

オススメの筆ペンは、ぺんてるの「慶弔サインペン」です。初心者でも「かすれず、にじまず」で扱いやすいからです。

このペンの良いところは、これ一本持っておけば冠婚葬祭どちらの場面も使えることです。

今回はお祝いなので濃い方の墨を使います。

お金の包み方

お金の包み方を、袋のタイプ別にみていきます。

表書きは私が実際に書いた「祝上棟」の文字を使って説明します。

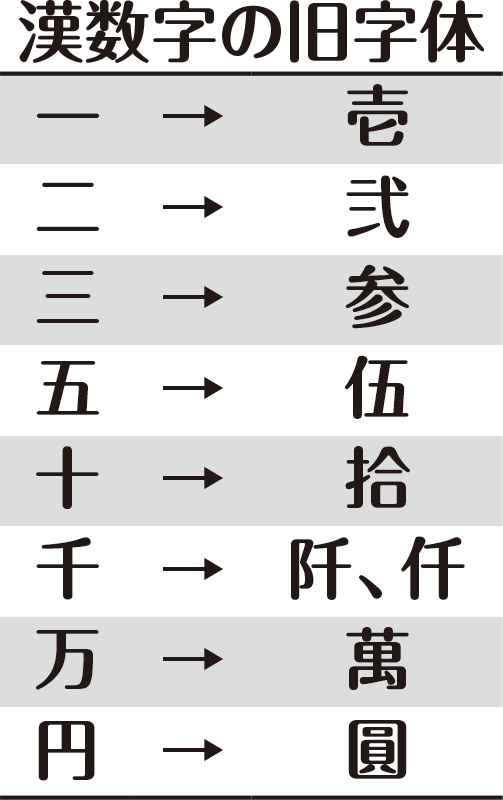

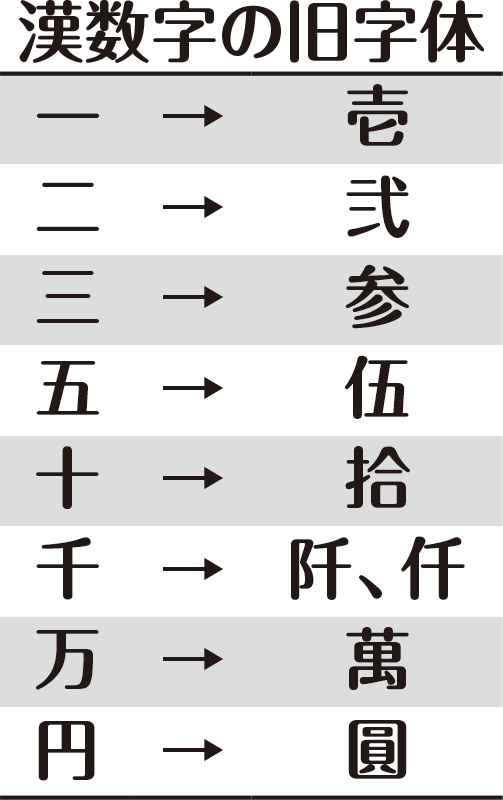

包む金額を記載する際に、漢字(旧字体)で書くのが一般的です。以下の表を参考にしてください。

①封筒タイプ

表書きには水引の絵柄の上に「祝上棟」と書き、絵柄の下には「施主名(あなたの名前)」をフルネームで書きます。

裏面には「住所」と「包む金額」を書きます。包む金額は漢数字(旧字体)で書きます。

例えば、1万円を包む場合、「金壱萬圓也」と書きます。

肖像画(渋沢栄一の顔)が表にくるように中袋に入れます。

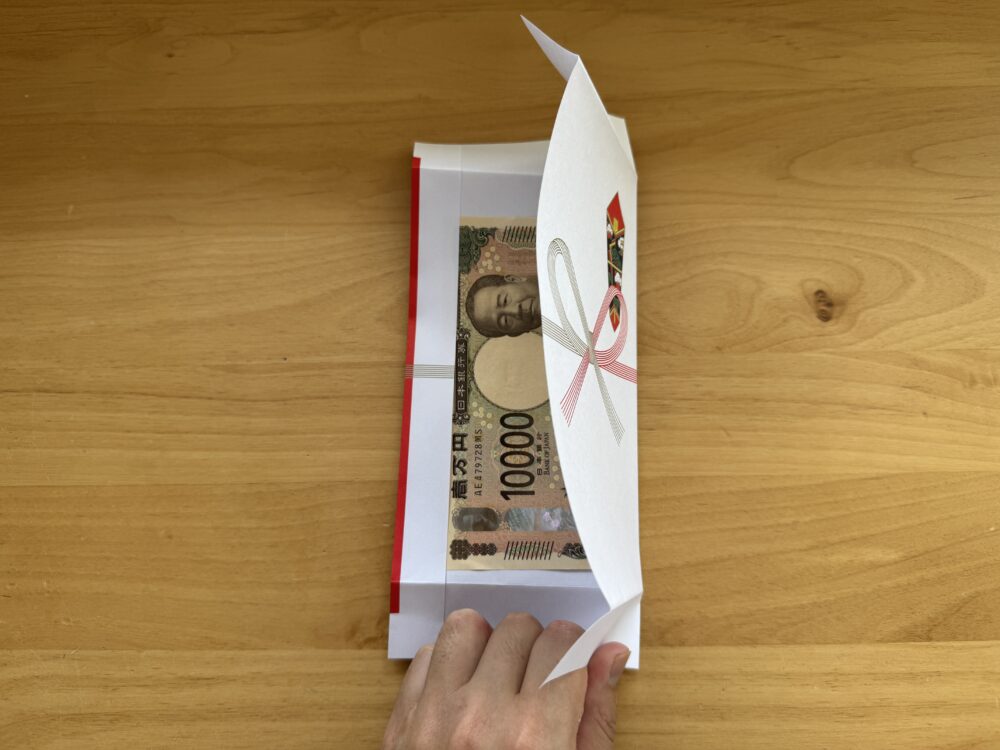

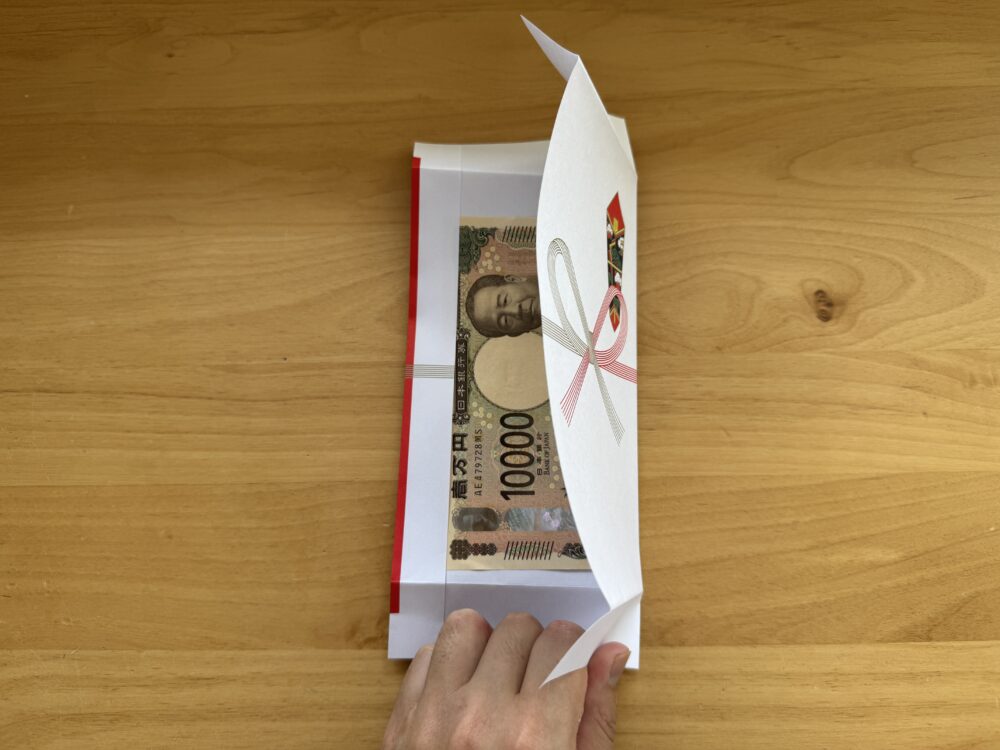

②両開きタイプ

表書きには水引の絵柄の上に「祝上棟」と書き、絵柄の下には「施主名(あなたの名前)」をフルネームで書きます。

裏面には「住所」と「包む金額」を書きます。

この写真のご祝儀袋のように、住所などを書く欄がある場合がある場合、記入欄にしたがって書きます。

包む金額は漢数字(旧字体)で書きます。

例えば、1万円を包む場合、「金壱萬圓也」と書きます。

肖像画(渋沢栄一の顔)が表にくるように包みます。

お札を2枚以上包む場合は、同じ向きに揃えて入れましょう。

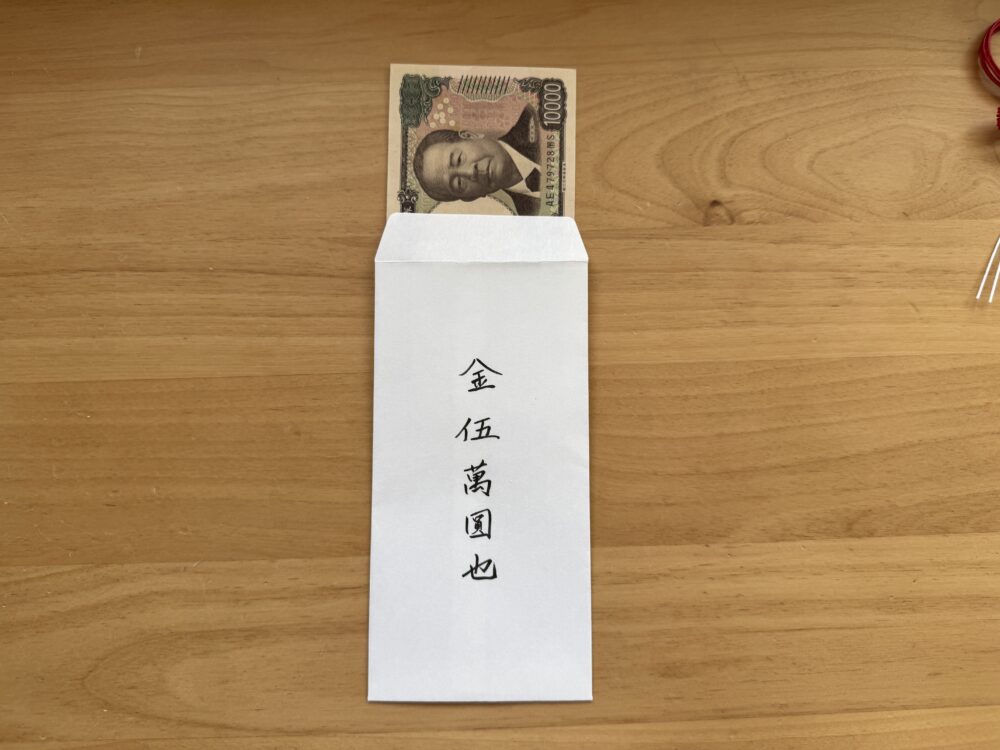

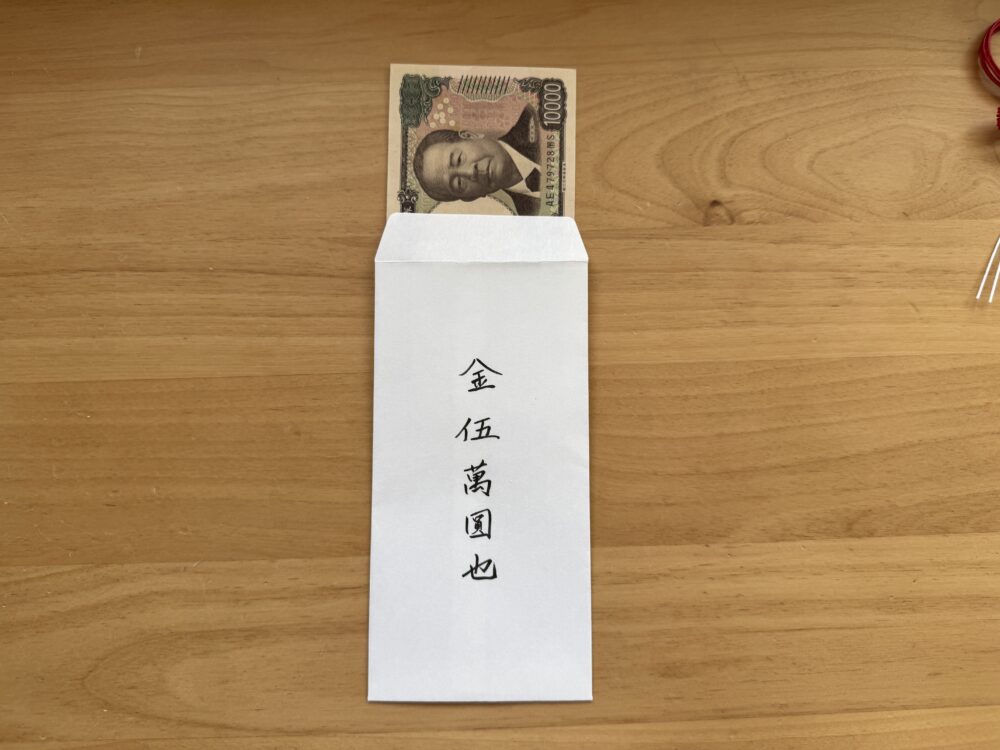

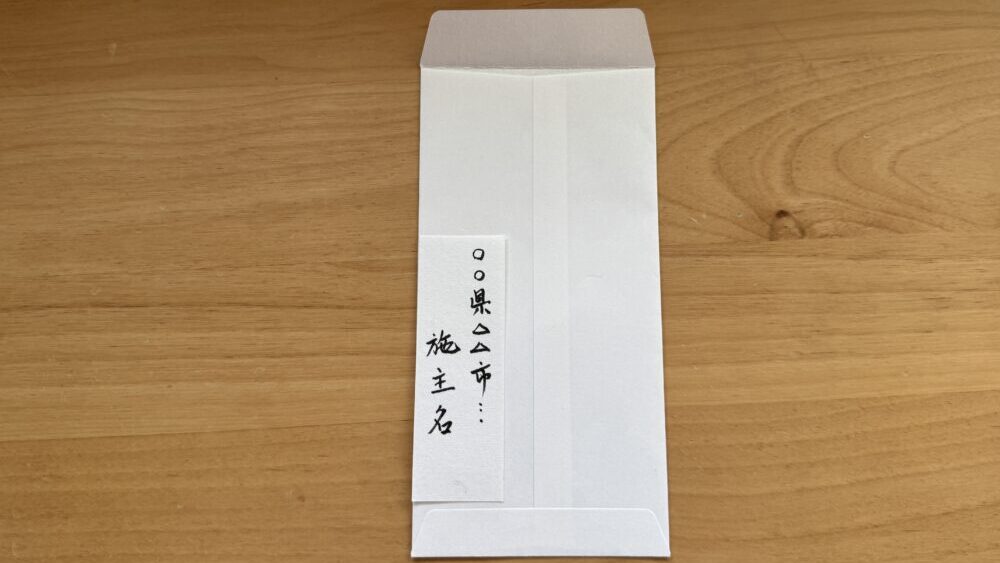

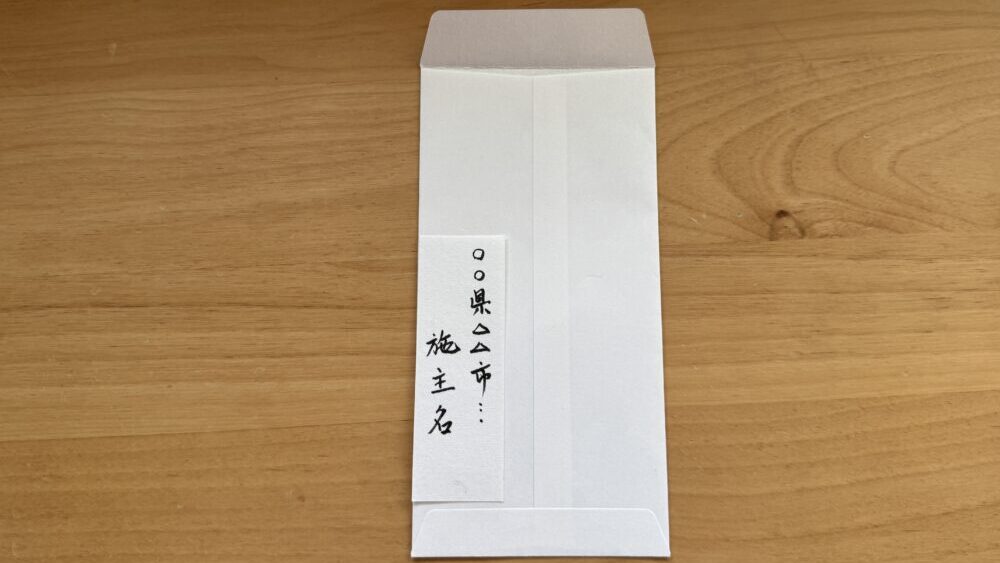

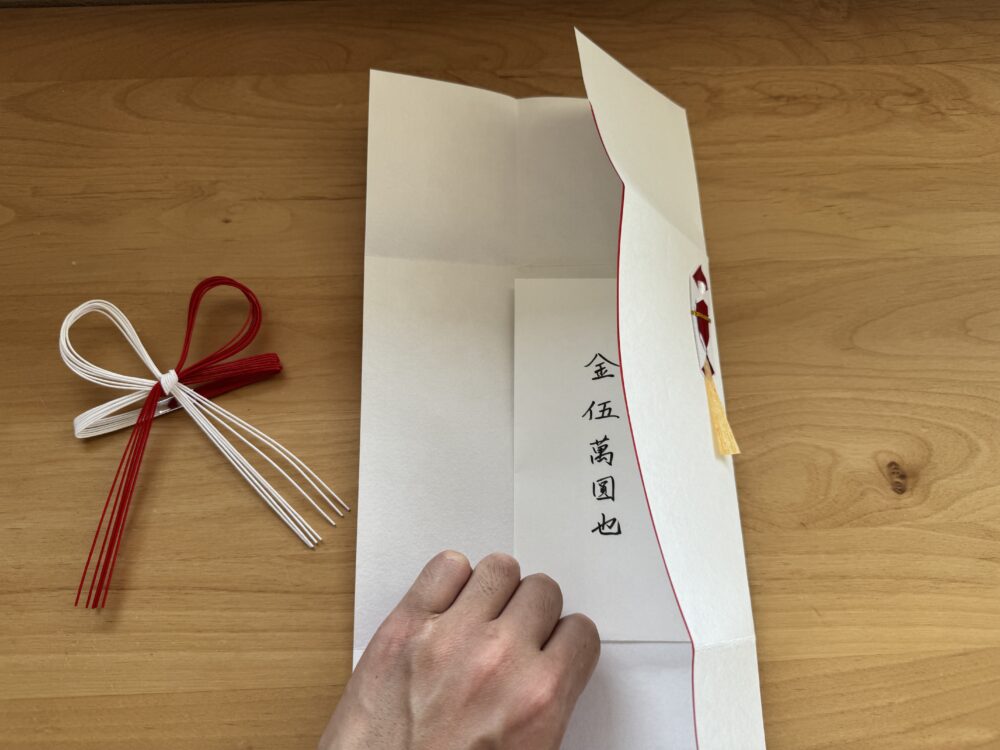

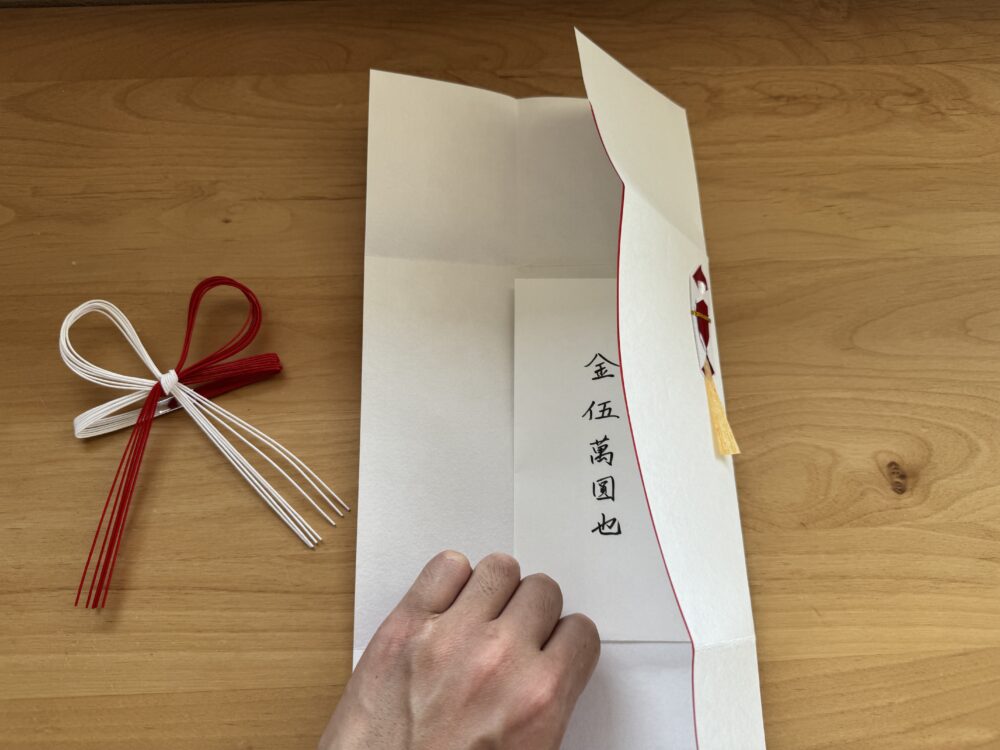

③中袋があるタイプ

中袋とは上の写真の、左側の白い封筒です。中袋にお金を入れます。

右側の細長い紙(短冊)には、「祝上棟」と「施主名(あなたの名前)」を書きます。

中袋の表面に「包む金額」を書きます。包む金額は漢数字(旧字体)で書きます。

例えば、5万円を包む場合、「金伍萬圓也」と書きます。

肖像画(渋沢栄一の顔)が表にくるように中袋に入れます。

お札を2枚以上包む場合は、同じ向きに揃えて入れましょう。

中袋の裏面には「住所」と「施主名(あなたの名前)」を書きます。

中袋の表面(金額が書かれた面)が見えるように、のし袋で包みます。

裏を向け、のし袋の下側が上にくるように折ります。下から被せる要領です。

水引をのし袋につけ、最後に細長い紙(短冊)を挟みます。

お供え物

お供え物で施主が準備するものは主にお酒(清酒)を一升瓶一本と塩、米、おつまみです。

予算感として、これらを用意すると3,000円〜5,000円となります。

一般的に「四方固め」「上棟式」の儀式に使うお供え物は以下のようなものです。

- お酒(一升瓶一本)・米・塩

- おつまみ:するめの姿干し、さきいか

- 海の幸:尾頭付きの鯛

- 山の幸:野菜・果物(五色)

- 榊(さかき)や白紙を使った紙垂(しで)

季節や地域によって変わることがあります。

現在では形式簡略化が進んでおり、「お神酒・米・塩・おつまみ」のみ用意してくださいと工務店から言われる場合が多いです。

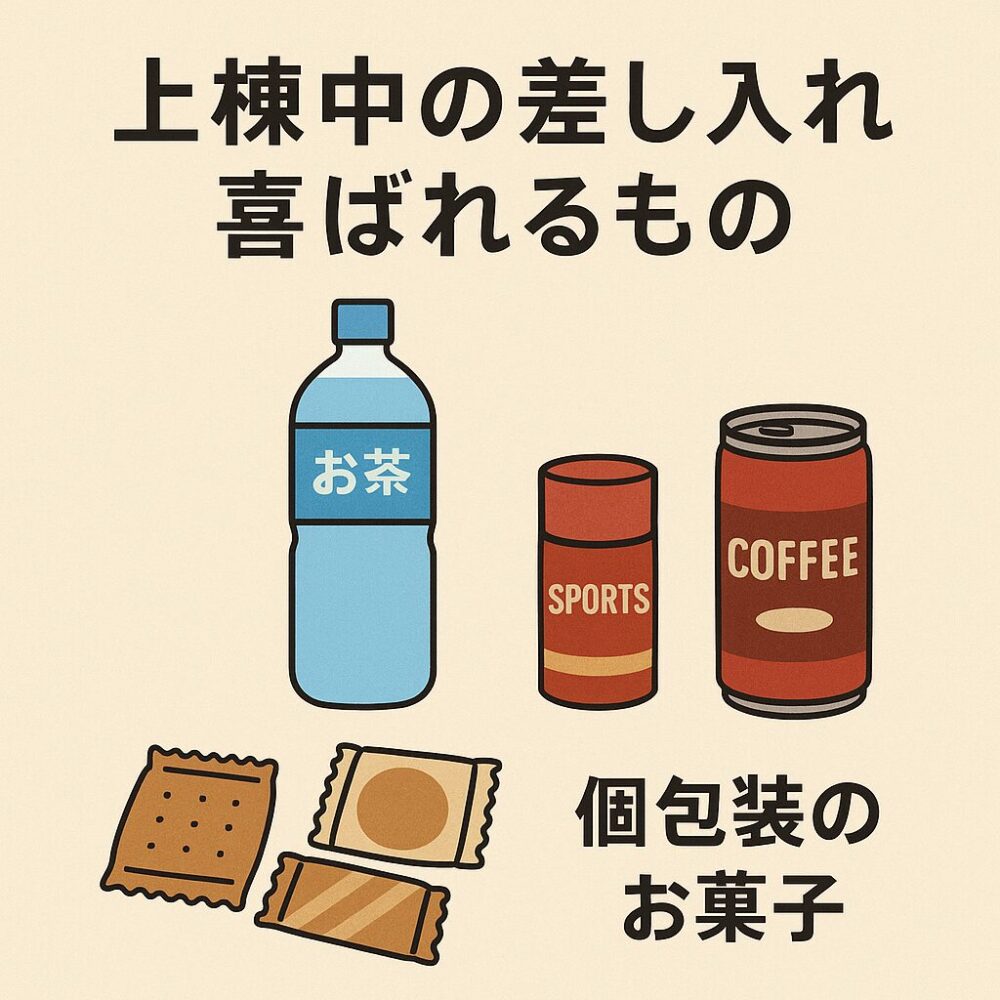

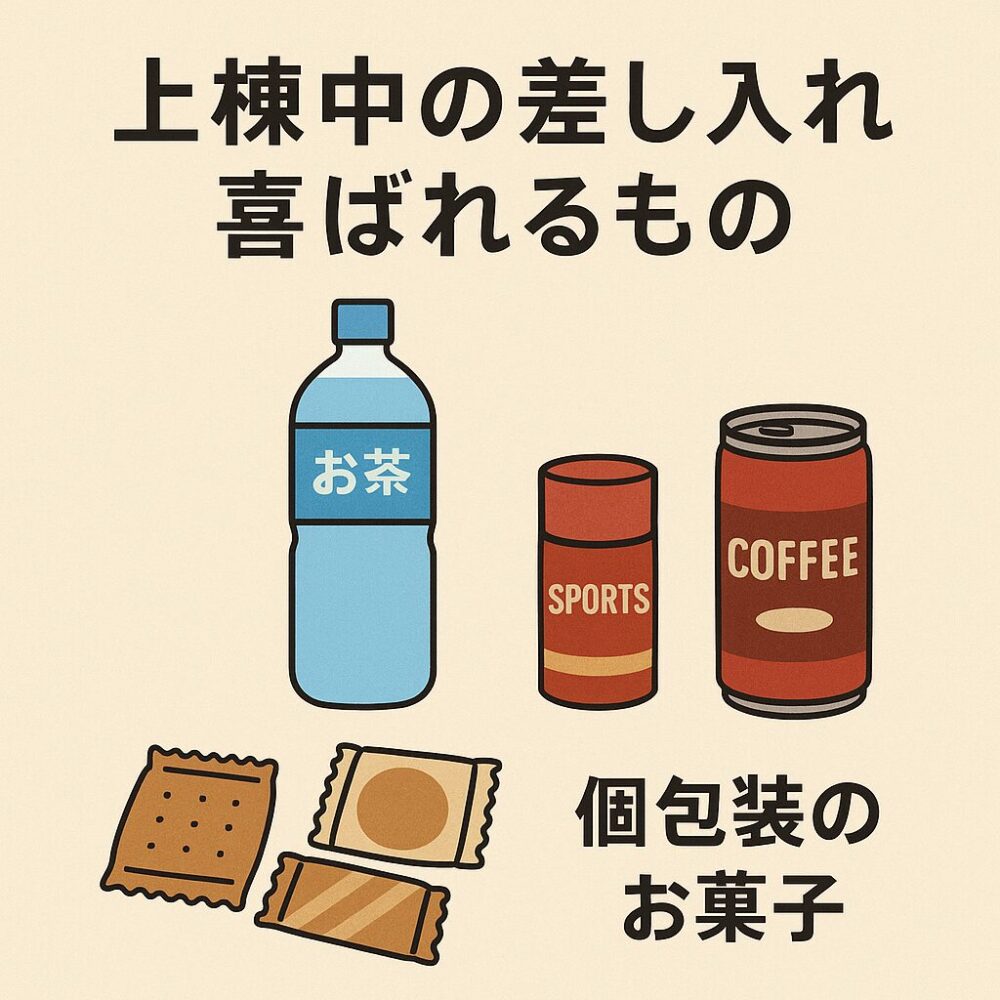

差し入れ

5,000円〜1万円程度で準備します。

職人さんに喜ばれる差し入れには以下のようなものがあります。

- 冷たい飲み物(夏)

- 温かい飲み物(冬)

- 個包装のお菓子・おにぎり・パン

作業の邪魔にならないタイミングで差し入れましょう。

職人さんたちは途中途中で休憩をとるので、休憩中に渡しましょう。

わが家は段ボールに個包装のお菓子を入れておき、ご自由にお取りくださいという形で現場に置いておきました。

昼食

上棟は施主から職人さんへの「おもてなし」という位置づけから、昼食を用意するのが一般的です。

【よくある対応例】

- 仕出し弁当を人数分用意(一人1,000円〜1,500円程度の弁当)

- お茶(一本100円前後)を添えるのもOK!

弁当を振る舞う場合は、職人、工事関係者、現場監督を含めた人数分を用意しましょう。

しかし、必ず弁当を振る舞わなければならない、というわけではありません。

職人さんたちも弁当を持参する場合があるからです。

昼食を振る舞わない場合は、お茶や水を振る舞うとよいでしょう。

昼食の代わりに、手土産としてお赤飯やお弁当を配るという方法もあります

わが家の場合、近所の仕出し屋で弁当を頼み、昼食の時間に合わせて配達してもらいました。

パックのお茶をネットで購入、当日持ち込んで弁当と一緒にお渡し。工務店の人の弁当も用意してみんなで一緒に食べました。

お茶はこちらから購入できます。

弁当は職人、工務店のスタッフあわせた全員分を用意するのがマナーとされています。

自分で取りに行く場合は交通状況等を踏まえ余裕をもって到着できるよう手配します。

- 上棟は施主から職人さんへの「おもてなし」という位置づけから、昼食は振る舞うのがベター

- 職人さんがお弁当を持参する場合も、お茶などの飲料を添えると喜ばれる

- 弁当の個数は、職人・工務店も含めた参加者全員分を用意するのがマナー

手土産

感謝の気持ちを込めた手土産には以下が人気です。

- ビールのパック

- 菓子折り(個包装で家族で分けられるタイプ)

- 地元の名産品や缶詰セット

- 商品券(2,000円程度)

- お赤飯やお弁当

※「のし(表書き:御礼・施主名)」をつけておくと丁寧な印象になります。

わが家は、おめでたいイメージのエビスビールを一人ひとパック(6本入り)配り、大変喜んでもらえました。

ビールは人数分用意すると重量もあり運ぶのが大変なので、Amazonなどで自宅に配送してもらうのがラクです。

以下のサイトからひとケース単位で購入できます。ひとケースで4パック(4人分)です。

わが家の実例 (用意したもの・費用まとめ)

- ご祝儀 … 棟梁に30,000円、他の工事関係者に5,000円

- お供え物(するめ) … 一袋1,000円程度

- お酒 … 清酒一升瓶一本2,000円程度

- お清めの塩 … 小さめのジップロックに入る程度(神社で販売している清めの塩500円程度)

- 差し入れ … お菓子飲み物の総額3,000円程度

- 昼食 … 一人1,300円程度

- 手土産 … エビスビール(一パック1,300円程度)

上棟で関わる人数は、建物の坪数や工務店の方針にもよりますが、10人前後が一般的です。

人数が多いと全てにお金をかけるのは大変なので、予算配分を考えて手配することが大切です。

例えば、昼食を振る舞う場合は手土産の予算を下げる、ご祝儀を多くする代わりに昼食のお弁当を豪華にしすぎないなどが挙げられます。

無理しすぎないように!

予算の範囲内で考えよう

上棟式の際の服装は普段着でOK

上棟・上棟式での服装は普段着でも大丈夫です。

【一般的なおすすめスタイル】

- 清潔感のあるカジュアルな服装(ジャケットやブラウスなど)

- 汚れてもいい靴(現場が土や砂利の場合が多い)

だらしない着方はNG。正しく着こなすことを意識しましょう。

フォーマルすぎず、ラフすぎない「きれいめ普段着」くらいがベターです

家の中で儀式を執り行う場合は、スリッパが必要になりますので工務店側に確認してください。

経験上、持っておくと安心なものも紹介します。

- カメラ・スマホ(記録用)

- 小銭(駐車場代や飲み物)

- ハンカチ・タオル(手を水で清める場合あり)

- 子連れの場合は子育てグッズ(おむつ・ウェットティッシュ・ミルク・お湯・暇つぶしグッズなど)

- 帽子・日傘(夏場は直射日光を受けやすい)

- 防寒具(冬場や山間部は冷えやすい)

まとめ:上棟は家族の「家づくり参加」が実感できる日

家づくりで打ち合わせが終わったあとは、ハウスメーカー・工務店や大工さんたちが作り上げていくメージがありますよね。

私自身も、上棟ってなに?施主が参加できるのか?何を準備したらいいのか?わかりませんでした。

しかし、実際上棟に参加してみて、家族のみんなの思い出づくりとしてすごく楽しめました。

将来、大きくなった子どもと写真を見返して思い出話をするのが楽しみです。

上棟式をやる・やらないは自由ですが、どちらでも職人さんに「感謝の気持ち」が伝われば大丈夫です。

上棟は家族みんなが家づくりに参加できる、貴重な体験です。

子どもといっしょに思い出を作る機会として、無理なく参加してみてくださいね。

これから上棟を迎える方にとって少しでも安心できる記事になればうれしいです!

コメント