- 住んでみた人のリアルな感想が知りたいけど、情報が少ない!

- 自然素材の家に興味はあるけれど、傷や汚れ、メンテナンスは大変?

- どの素材をどんなところに使っているの?

自然素材の家づくりに興味があって住み心地などを検索するも、出てくるのはハウスメーカーや工務店のサイトばかり…。

家づくりにおいて、実際に住んでみた人のレビューは重要な情報になります。

私は3年間の家づくり期間の中で、有名ハウスメーカーから地域の工務店まで約20社の施工会社を検討し、納得した上で自然素材の家を選びました。

しかし、いざ建ててみると 「想像以上に満足度がたかかったこと」 もあれば 「ここはもっと考えればよかった…」 という点も。

この記事では、

自然素材の家って言われても具体的にイメージできない!

という方に向けて 「わが家の施工事例」+「成功&後悔ポイント」+「これからててる人への注意点」 をすべてまとめました。

この記事を読むと以下のことがわかります。

- 自然素材の家を建てた3年後のイメージが掴める

- 自然素材の家づくりで後悔しない

- 成功点だけでなく、失敗点もわかる

- 自主アンケートから他の人の意見もわかる

住んでから4年目の「実際に住んでどうなったか?メンテナンスはどうしているか?」 というリアルな体験談を中心に、正直にお伝えします。

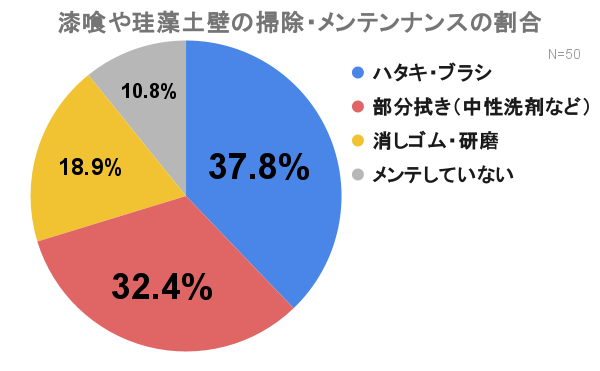

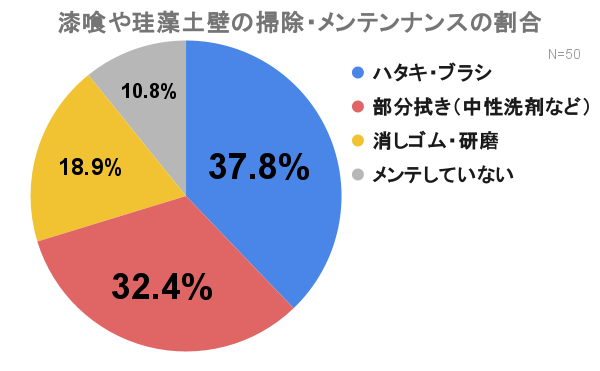

さらに今回、自然素材の家に暮らす方50名にアンケートを行いました。

実際に暮らしてみてどうなのか?リアルな声もお届けします。

これから家づくりを考える方はぜひ最後までご覧ください。

わが家の施工事例

基本情報と仕様について一覧にまとめました。

詳しくは次の章で、ひとつずつみていきます。

⚫︎基本情報【スペック】

- 延べ床面積(建坪30坪)

- 階数(総二階建て)

- 構造(木造在来軸組工法)

- 基礎(ベタ基礎)

- 断熱性能(UA値0.43・C値0.59・断熱材セルロースファイバー)

- 耐震性(耐震等級3)

| 内装(1階・2階) | ・ヒノキの無垢床・階段 ・スギの家具・建具 ・漆喰 (壁、天井) ・和紙 (天井) ・タイル床(トイレ) ・畳 (和室) ・カーテン(麻) ・レースカーテン(ポリエステル) ・キッチン(タカラスタンダード) ・洗面台(LIXIL) ・トイレ(LIXIL) |

| 外装 | ・モルタル (外壁) ・ガルバリウム (屋根) ・豆砂利洗い出し (玄関ポーチ) |

| 外構 | ・枕木 ・植栽 ・天然芝 ・砂利 ・ウッドデッキ ・ウッドフェンス ・立水栓 ・転圧 |

細かく順にみていきます。

スペック(坪数・構造・断熱・耐震)

【建物概要】

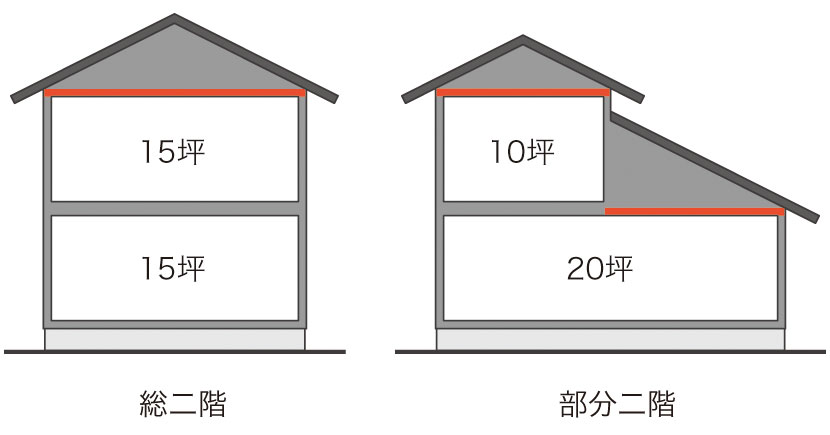

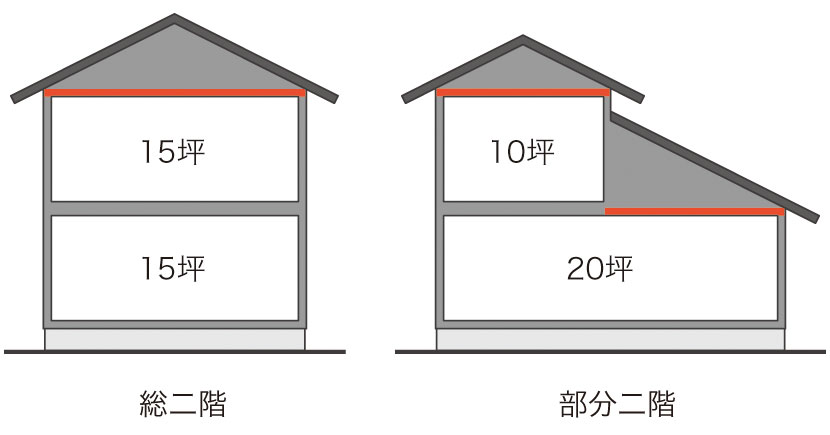

- 延床面積= 30坪(1階15坪+2階15坪)

- 階数 = 総二階建て

総二階建てにすることで減額しました。

総二階建てとは、1階と2階の床面積がほぼ同じの建物のことを言います。

コスト面では、総二階より部分二階(右図)の方が高くなります。

壁や床が多くなるとその分コストがかかるためです。

例:1階20坪+2階10坪の場合、同じ30坪でも壁や屋根が複雑になり、コストがかかる

工務店に聞いた話だと、1〜2坪削るだけで予算内になることがあるくらい床面積は大きい金額だよ!

【構造】

- 構造=在来軸組工法

- 構造材=無垢材(長良杉・東濃檜)

コスト面で安価で丈夫な集成材と迷いましたが、昔ながらの無垢の木を使った技術の高さから、無垢材が標準仕様の工務店にしました。

【断熱性能】

- 断熱(UA値) =0.43

- 気密(C値) =0.59

- サッシ(窓枠) =樹脂サッシ(LIXIL)

- 窓ガラス =Low-Eペアガラス(LIXIL)

- 断熱材 =セルロースファイバー(デコス社)

「窓ガラス・サッシ(窓枠)・断熱材」にこだわりました。

寒がりの私は断熱性能(断熱と気密)を上げたかったからです。

具体的には、熱を逃がしにくい樹脂サッシ+ペアガラスの組み合わせと、隙間なく施工でき気密を高められるセルロースファイバーを断熱材に選びました。

性能の良さゆえに、冷暖房もすぐ効き、弱い風でも効率的に省エネに繋がります。

冬の時期は夜寝る前に暖房消すと朝には夜に干した洗濯物がしっかりと乾いている、ということもあります。

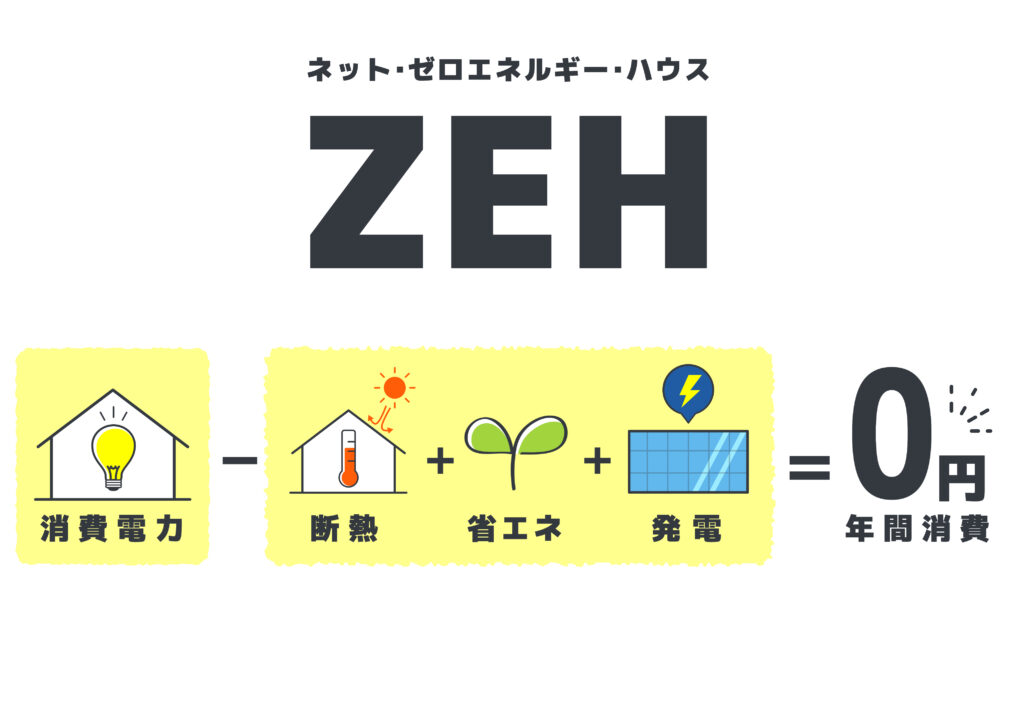

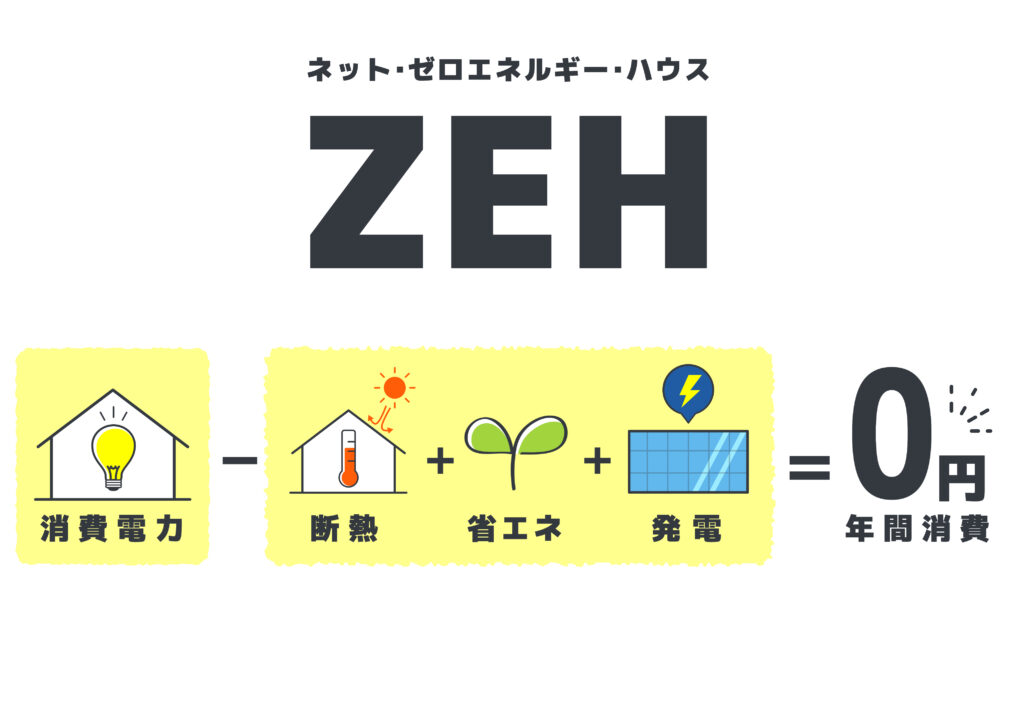

これから建てる人に向けて、断熱と気密について簡単に説明します。

UA値もしくはQ値で表され、数値が低いほど断熱性が高いと言えます。

UA値は、国が省エネ基準としている0.6以下が理想とされています。

C値で表され、数値が低いほど気密性が高いと言えます。

「C値=1.0」なら「家の中にトータルでハガキ1枚分の面積の隙間がある」ということになります。

専門家によるとC値は1.0以下が理想とされています。

UA値やC値はハウスメーカー・工務店の営業マンに確認できるよ

ZEH(国が定めた省エネ基準)、さらにその上のHEAT20という高性能・高断熱基準をクリアするレベルを目指すことで、快適な住環境を得られます。

また、エネルギー効率が上がることで節電になったり、省エネ住宅として国から補助金が出たりと、金銭的なメリットも受けられます。

【換気システム】

- 第3種換気(ランズ換気)

第3種換気は、吸気口から外気を取り入れ、ファンから排気する仕組みです。

新築住宅で採用されるのは第1種換気と第3種換気の2種が主流です。

以下に換気の比較をまとめました。

| 項目 | 第1種換気 | 第3種換気 |

|---|---|---|

| 仕組み | 吸気と排気を機械で行う | 自然吸気、機械で排気する |

| 初期費用の目安 | 高い(約50万円) | 安い(約20万円) |

| メンテナンス | フィルター交換やダクト清掃が必要 | 排気口の清掃が必要 |

第1種換気は導入コストが高いものの、室内の空気環境を安定させ、省エネ性能も高いため、長期的に見ると冷暖房費の節約に繋がることがあります。

一方、第3種換気は初期費用が安く、メンテナンスも簡単ですが、外気の影響を受けやすいため、ランニングコストが高くなる可能性があります。

第1種換気にすればよかったことです。

「窓を開けて換気もするし、コストの低い3種換気で十分だ!」と換気について深く考えなかったために…

夏暑いし冬寒いから窓を開けなくない…機械に任せればよかったな。

吸気口から自然の風を取り込んでいるので、寒波で外気温が低い時は一晩経つと部屋が寒くなる時も。

「冷暖房が効きにくい!」と感じたことはありませんが、見えないところで第1種換気よりランニングコストがかかっているのだと思います。

メンテナンスについては、わが家は年に一回、大掃除のタイミングで排気口の掃除をしています。

【耐震性】

- 耐震等級=3

日本の建物は「耐震等級1〜3」で評価されます。

- 耐震等級1:最低限の耐震基準(震度6〜7の地震に耐えられる)

- 耐震等級2:等級1の1.25倍の強さ(学校や病院などのレベル)

- 耐震等級3:等級1の1.5倍の強さ(消防署や警察署など防災の拠点レベル)

地震や風で壊れないように設計することは自然災害が多い日本では重要なこと。

耐震性を含め、「構造計算」を必ずやってくれる工務店に絞りました。

構造計算とは、建物が安全に立つために必要な強さを計算することです。地震や風などの外力に対して強度や安定性を確認し設計します。

費用は一般的な木造住宅で10〜50万が相場ですが、建物の複雑さ構造計算の種類によって変動するので見積もりが必要です。

内装の仕様(1階)

1階から順に見ていきます。

よかった点、後悔している点、これから建てる人への注意点も併せて載せていますので参考にしてください。

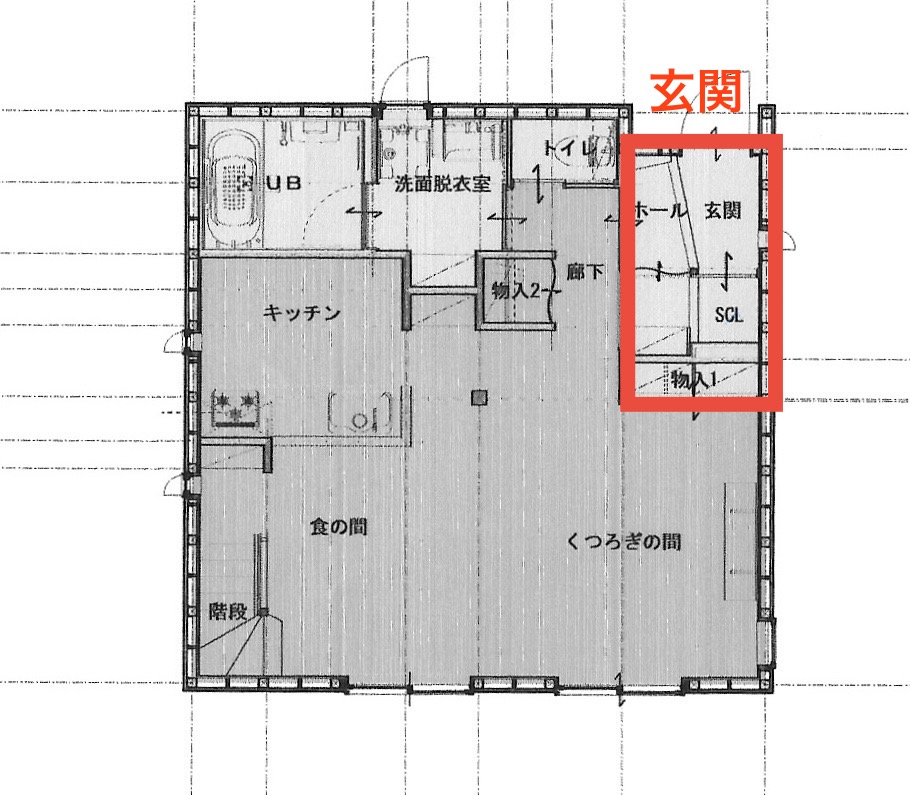

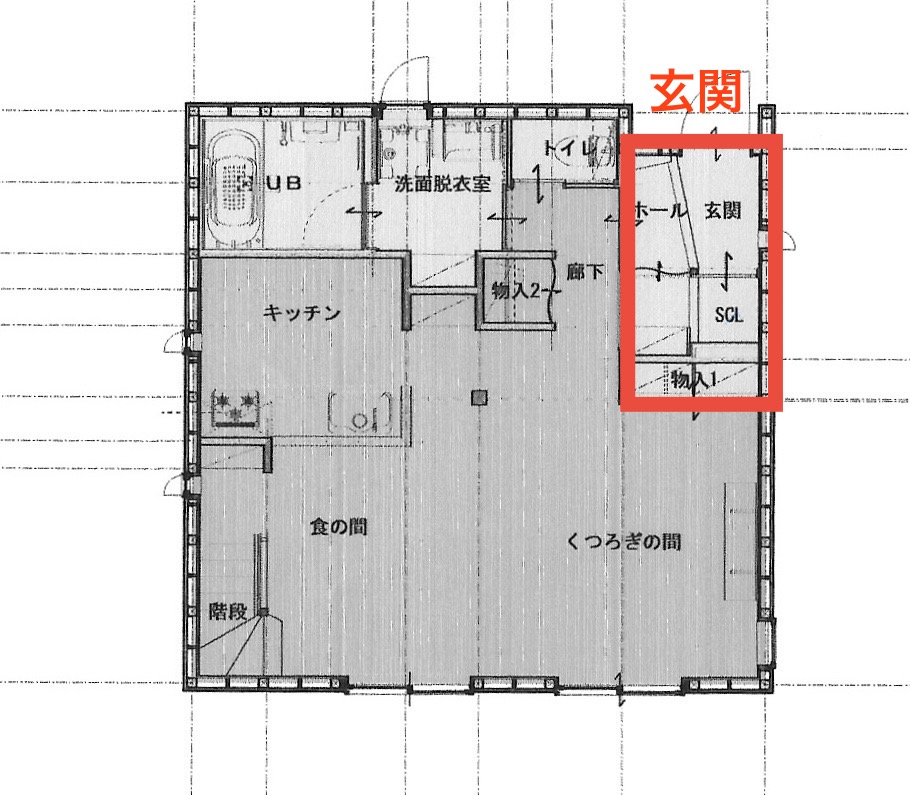

玄関

入った瞬間、木の香りに包まれます。

子どもの自転車やベビーカーがあると少々手狭に感じますがしばらくの我慢…

シューズクローゼットは無垢にすることで消臭効果も見込めます。

無垢の木には消臭効果があるためです。

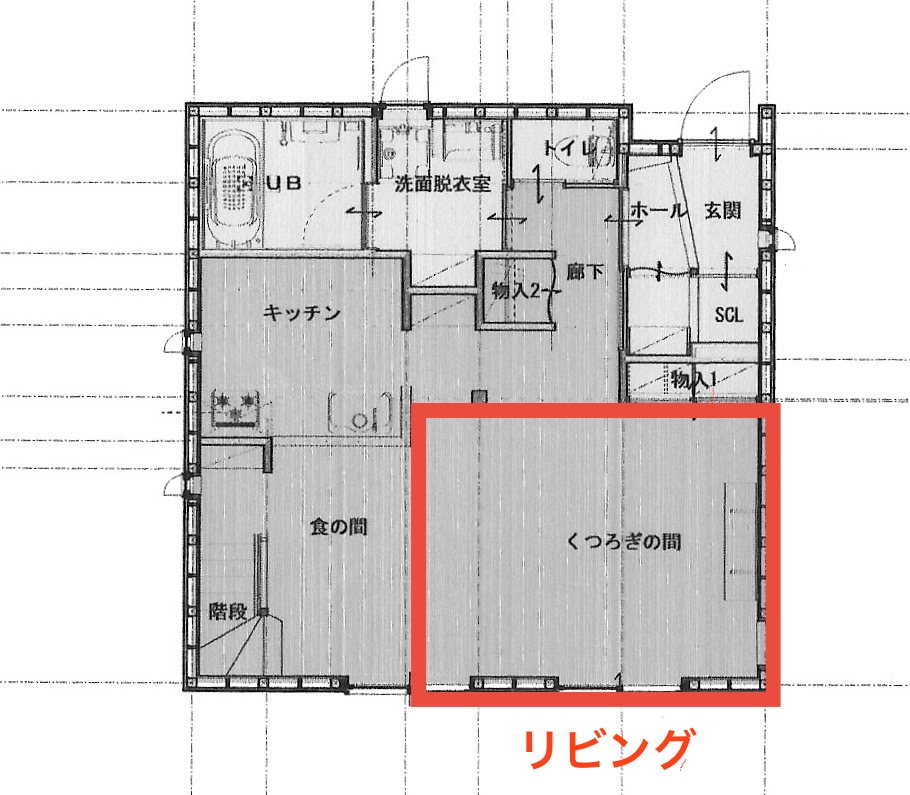

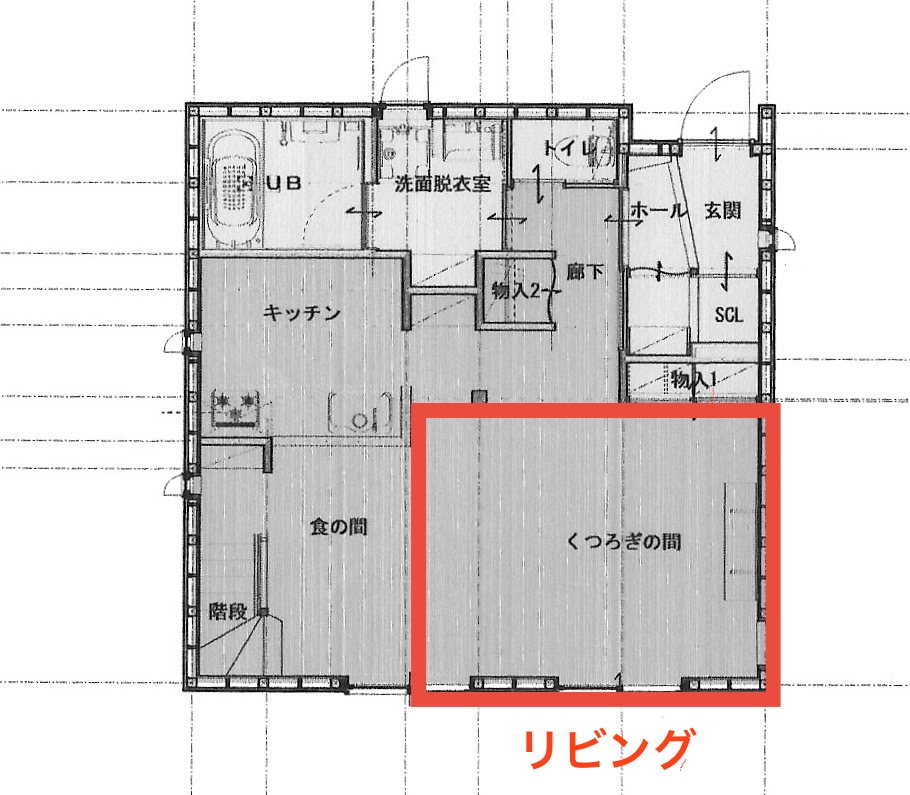

リビング

天井は和紙。

構造材が梁あらわしとなっています。

可動式のスポットライトがいいアクセントとなり気に入っています。

天井高は2,425mmです。2,000mm (2,4メートル)が一般的で快適空間と言われています。

床は無垢ヒノキです。

冬はカーペットを敷いています。

家族5人で約19畳。

ここで息子と戦いごっこをしたり、時にはゴロンと寝っ転がったりできるのでちょうどいい広さです。

サインペンの跡、無数の傷、お菓子の汚れ…かなり生活感が出ています。笑

お手入れは週に一回のルンバと、半年に一回の水拭きくらいです。

下の写真はリビングからダイニング・キッチンを見た現在の写真です。

右手の太い一本の木は、大黒柱です。

新築時の写真と比較してみました。

現在と比べて光沢がなくかなり白いですね。

3年で飴色に変化したことがわかります。

新築時の、別の角度から撮った写真です。

全体的に白みがかった色をしています。

壁は漆喰です。

子どもたちがダイニングのイスやおもちゃを縦横無尽に移動させて遊ぶため、角が何箇所か欠けています。

窓は全室、ペアガラスと樹脂サッシ。寒がりな私がこだわったところです。

サッシの白枠が太く、デザイン面で気になるため樹脂サッシの導入を見送る人もいるのだとか。

確かに窓の存在感は大きく感じますね。笑

収納には、ルンバや文具を無印のケースに入れて整理しています。

段を調節できるためレイアウト変更もしやすいです。

テレビ台を浮かせたことです。

浮かせることで掃除しやすく下に埃がたまらないので清潔です。

テレビ台の下を基地にしようと思っていましたが、クリーンベース(自動ゴミ収集機)を購入したため、高さが足りず…

ルンバを導入する予定だったのに、きちんとルンバを調べなかったことは反省点です。

自然素材の家とルンバの相性については、こちらの記事を参照してください。

覚悟はしていたものの、自然素材が思った以上に傷つき、ストレスに。

下は傷の写真。

椅子が倒れた跡はへこんでいます。

部分的にだけでも固めで傷がつきにくいナラやクリ、オークといった樹種にすればよかったと思ったことも。

気付かぬうちに水シミもできていました。

自然素材の味になる!と日々言い聞かせて過ごしています。

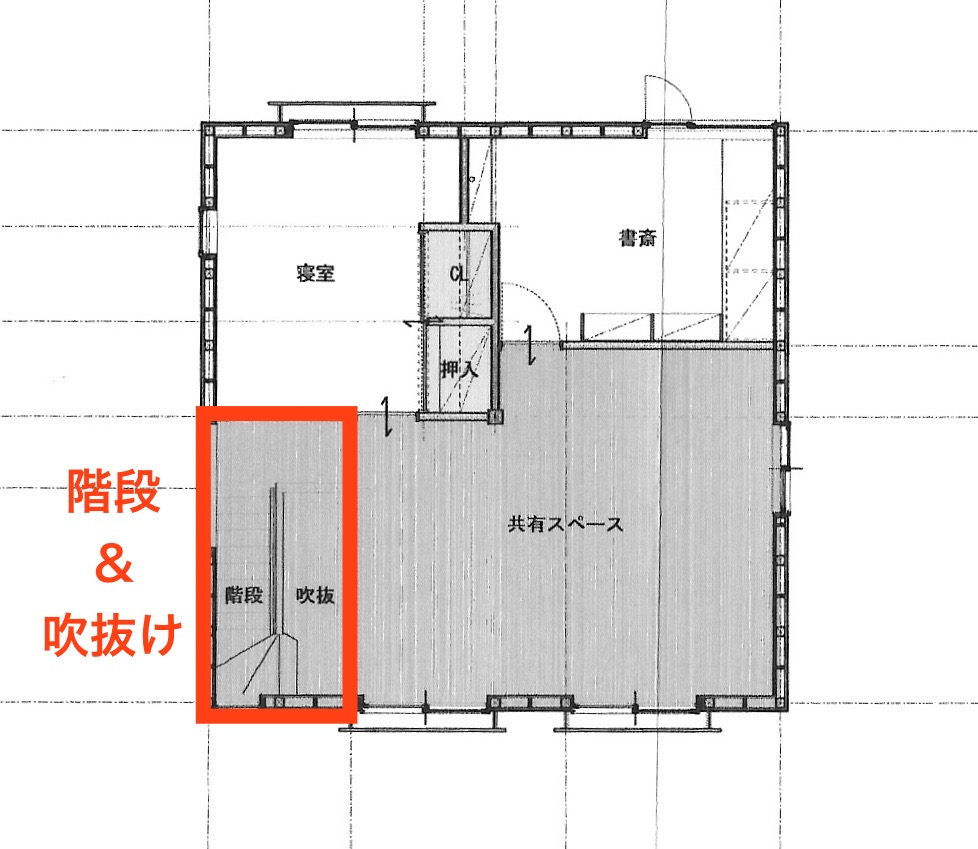

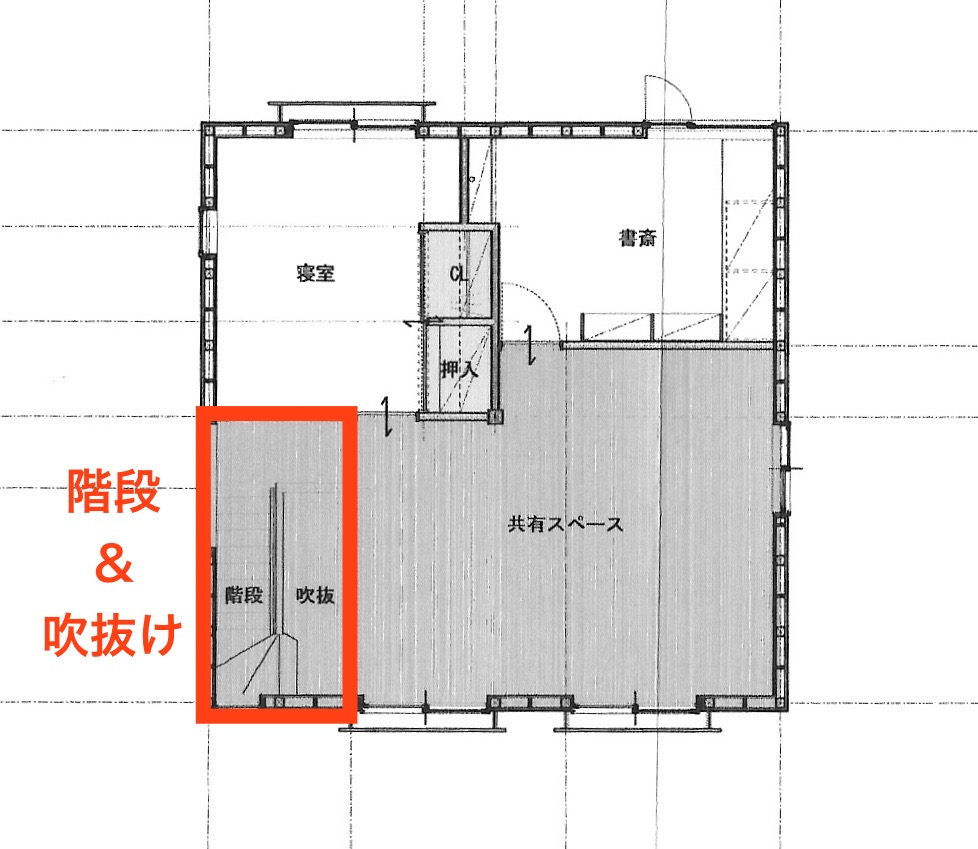

階段 & 吹抜け

吹き抜けは約3畳の大きさ。窓は開かない仕様です。

吹き抜けとは、天井がなく、上下がつながっている空間のことです。開放感があり、光や風を取り入れやすいのが特徴です。

階段は造作で大工さんの手づくりです。

3畳分なので冷暖房が効きにくいと感じません

吹抜けは造っておいてよかったです。

理由は以下の二つ。

①光が差し込み、部屋が明るくなる

②自然光×漆喰が美しい

①について、もともと南側に家が建つ可能性があり、部屋が暗くなる可能性があることから採用した吹き抜けでした。

南側に家が建った今も、吹抜けのおかげで部屋が明るくなっています。

②について、吹き抜けから差し込んだ光が漆喰に当たり、とても美しいです。

太陽の光と自然素材が生み出す絶景が見られるのも吹抜けを採用してよかったと思えるポイントです。

写真では伝えきれないほど芸術的

続いてリビング・ダイニングに面した庭。

カーテンを開けると庭の植栽が見え、目の保養です。

庭は自然素材の家とマッチするのでこれから建てる方におすすめできます。

(虫やお手入れが苦手な人にはおすすめしません笑)

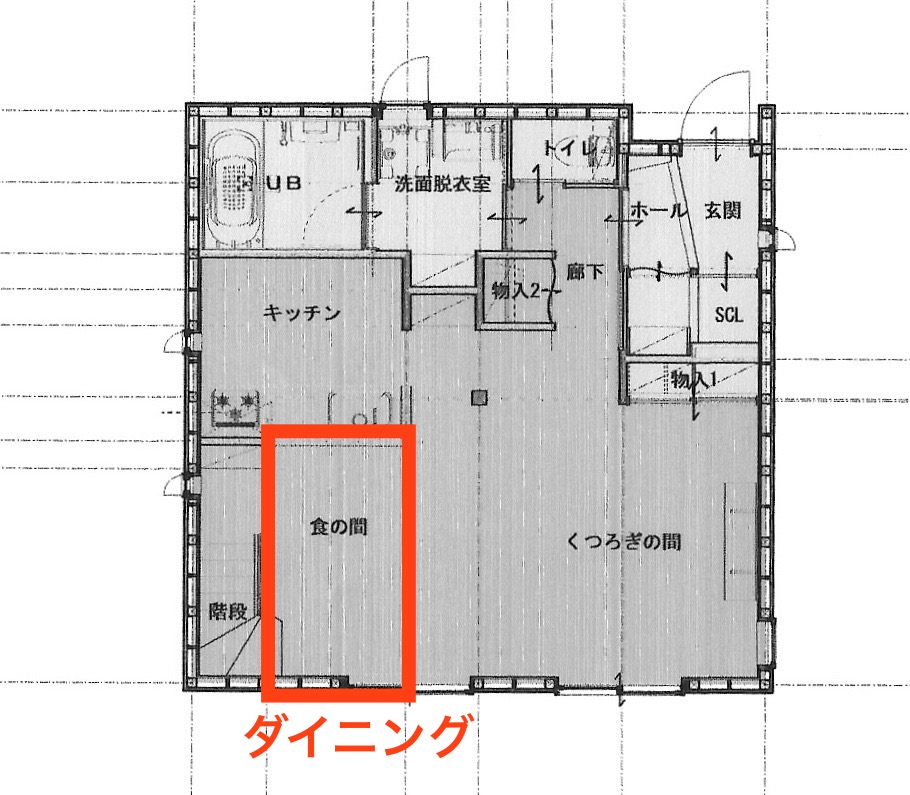

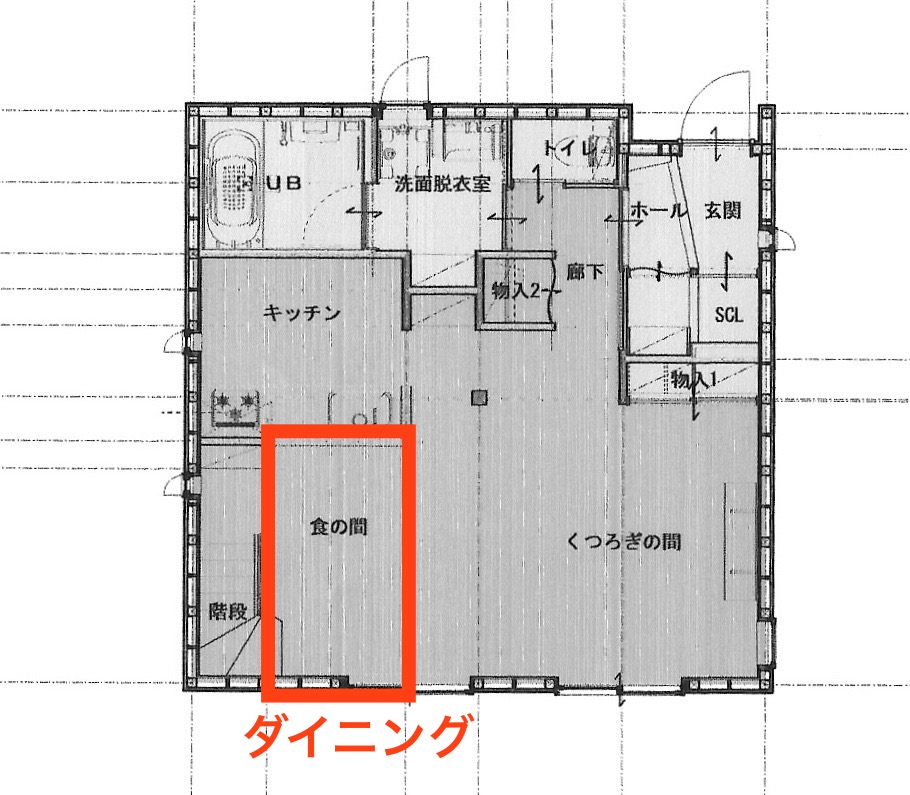

ダイニング

壁は漆喰。ダイニングテーブル横の壁は食事の飛びで汚れやすいです。

天井はリビングと同じく和紙。

床は無垢ヒノキ。

食べこぼし対策でクリアマットを敷いています。

クリアマットを敷いたとこはまだ白いです。

無垢材は経年変化で色が変わります。

無垢床にマットを敷くときは注意が必要です。

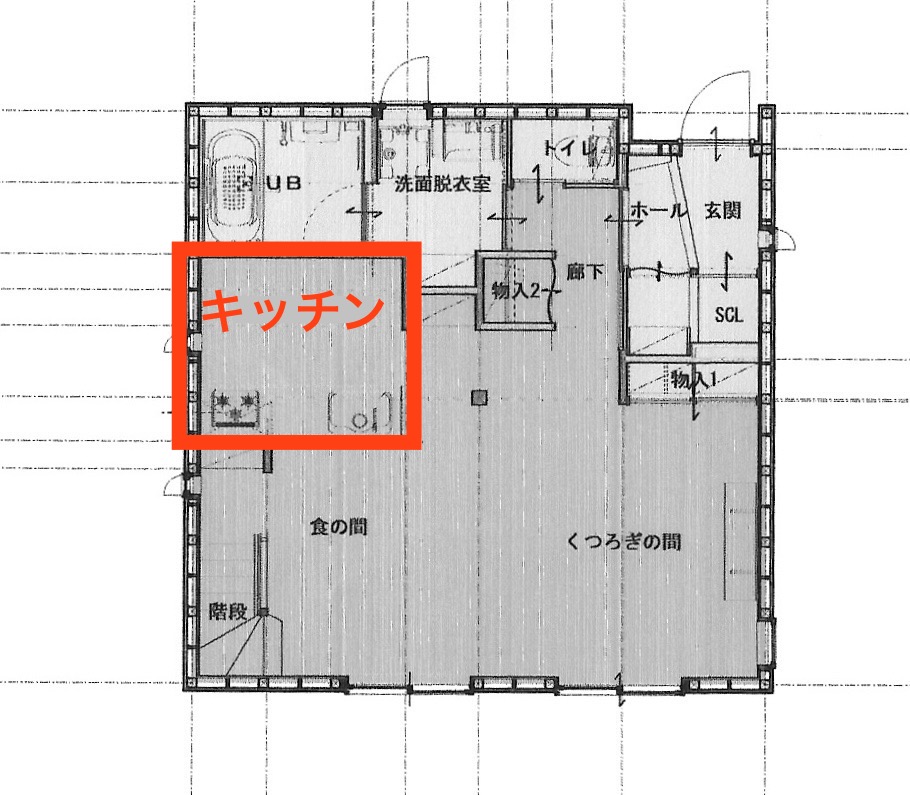

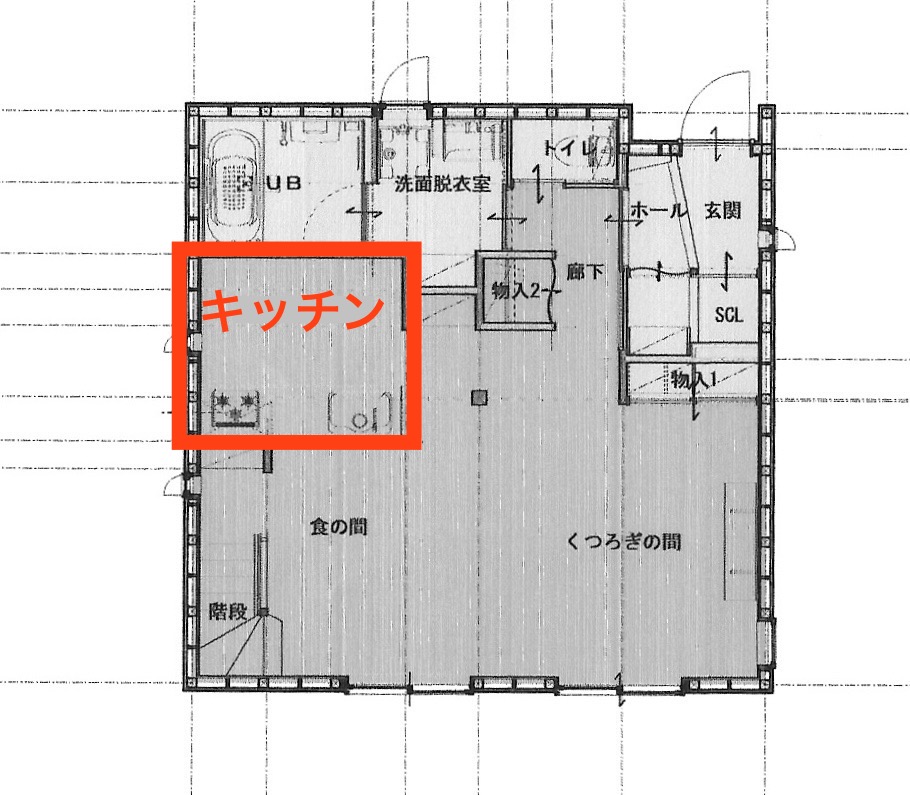

キッチン

床は無垢ヒノキ。

天井はコンロの上の天井だけ防火対策で漆喰、他は和紙。

壁は漆喰です。

油はね、料理した時の食材の飛びが無垢床や漆喰の壁に直撃。

キッチン器具を落としたところも無数に傷ついています。

使用しているのは9割妻ですが、こういった汚れは気にしていない様子です。

キッチンの床をタイルにしている人もいるようです。

キッチンの向かいをダイニングにしたことで家事動線が楽になったと妻は言います。

下はキッチンからダイニングを臨んだ写真。

小さい皿ならカウンターに乗せてキッチンから直接ダイニングへ!

かなりラクです。

カップボードは、壊れたので住んで2年目に新調。建てた工務店の設計士さんにお願いして設計してもらいました。

傷つきやすい木はストレスになるという反省点から、傷に強いナラを採用しました。

カップボード(持ち込み)

カップボード(造作)

食器棚から食器を落としただけでは傷にならない、ナラの硬さを実感しています。

造作家具の追加がしやすいのも自然素材の家のいいところだよ

冷蔵庫はアパート時代に買ったものを持ち込み。

濃い赤色なのでちょっと浮いてしまっています…

新築で買い替えるときは色に注意!

自然素材の家に合う色

ホワイト・アイボリー・ベージュ

・木や漆喰、和紙に調和しやすい

・空間を明るくし、優しい雰囲気を演出

グレージュ・グレー

・落ち着きがあり、洗練された印象になる

ブラウン

・木の質感となじみ、自然な統一感を出せる

自然素材の家に合うインテリアの色は、主に上記に挙げたようなアースカラーがマッチします。

シンプルでリラックスできる空間にすることができます。

アクセントとして黄色や青色などの鮮やかな色の小物、クッションなど加えるのも良いとされています。

グリーンの観葉植物との相性も◎。

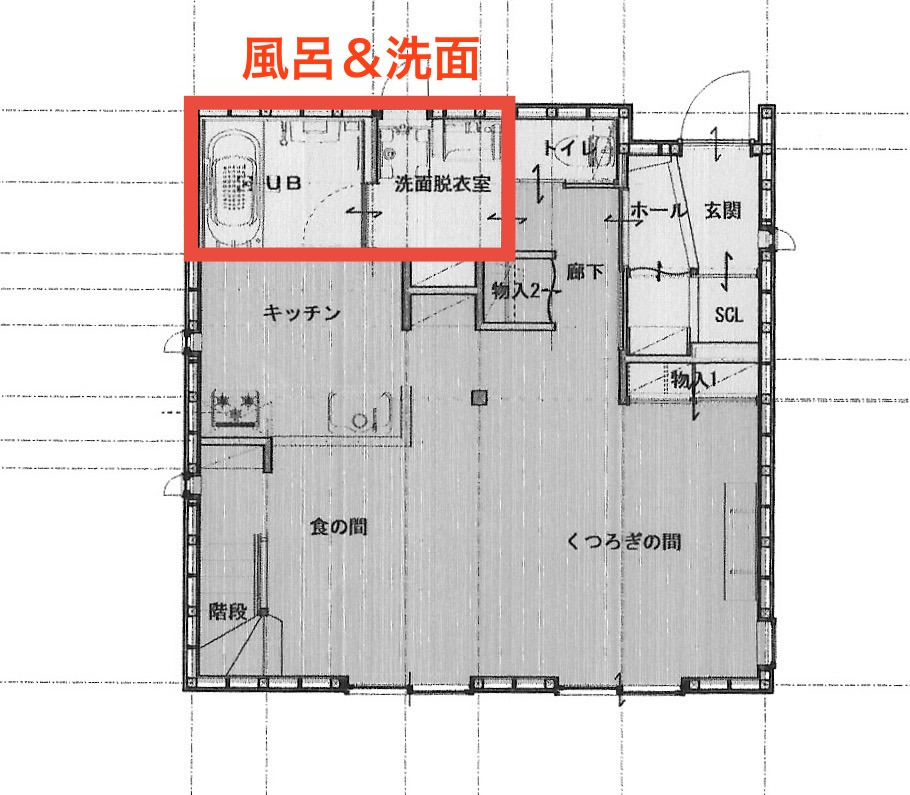

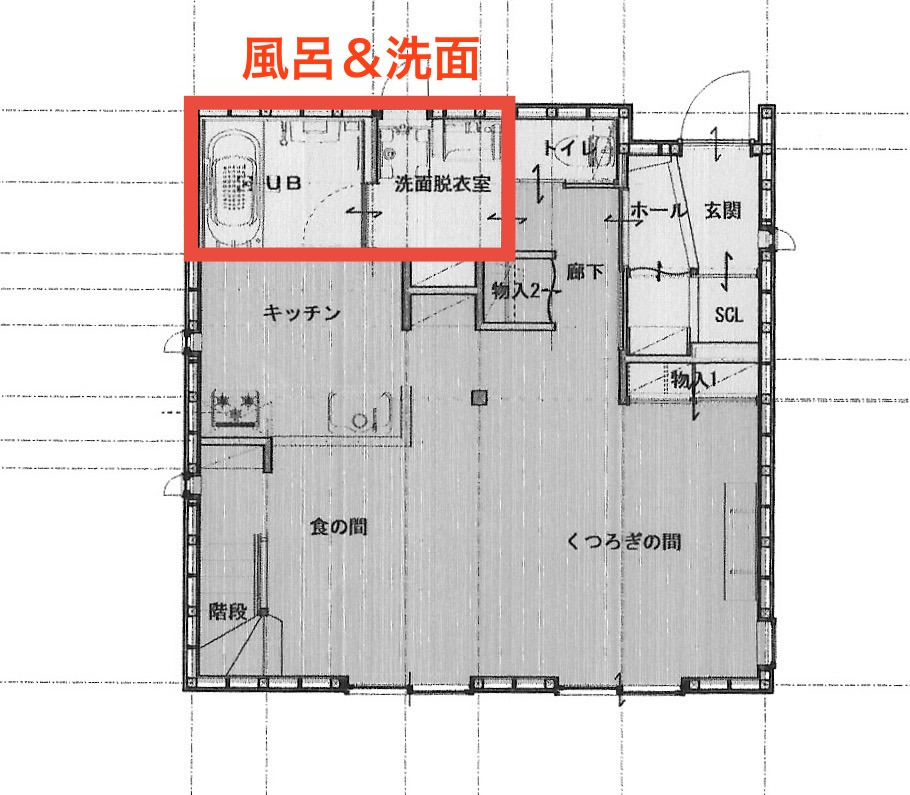

洗面・風呂

洗面の床は無垢ヒノキ。壁は漆喰、天井は和紙。

洗面台はLIXIL、風呂場はタカラスタンダードの製品です。

左手の収納には着替えやタオルを無印の箱に入れて収納しています。

洗濯機からホスクリーンにすぐ干せるのは同線としてすごくラクです。

床を拡大してみます。

キッチンと同じく水回りは水跡なのか、奥に行くほど色が黒ずんでいますね。

下は入浴直後の写真です。

風呂を出たあとの無垢床は水でベタベタに。泣

溢れた水はシミないように拭き取ります。

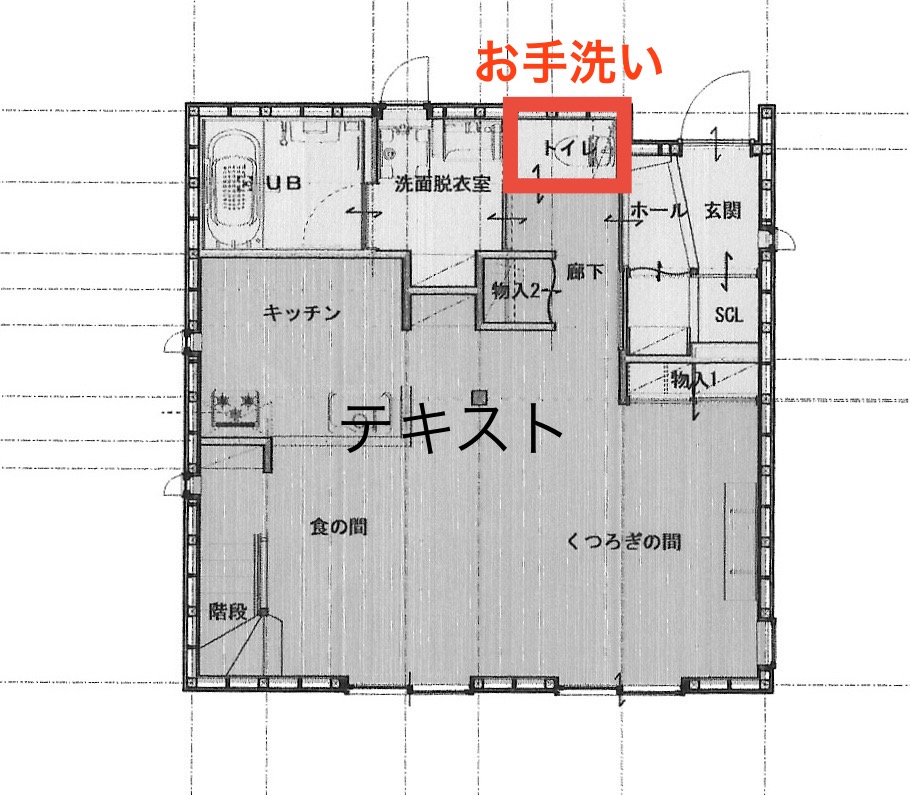

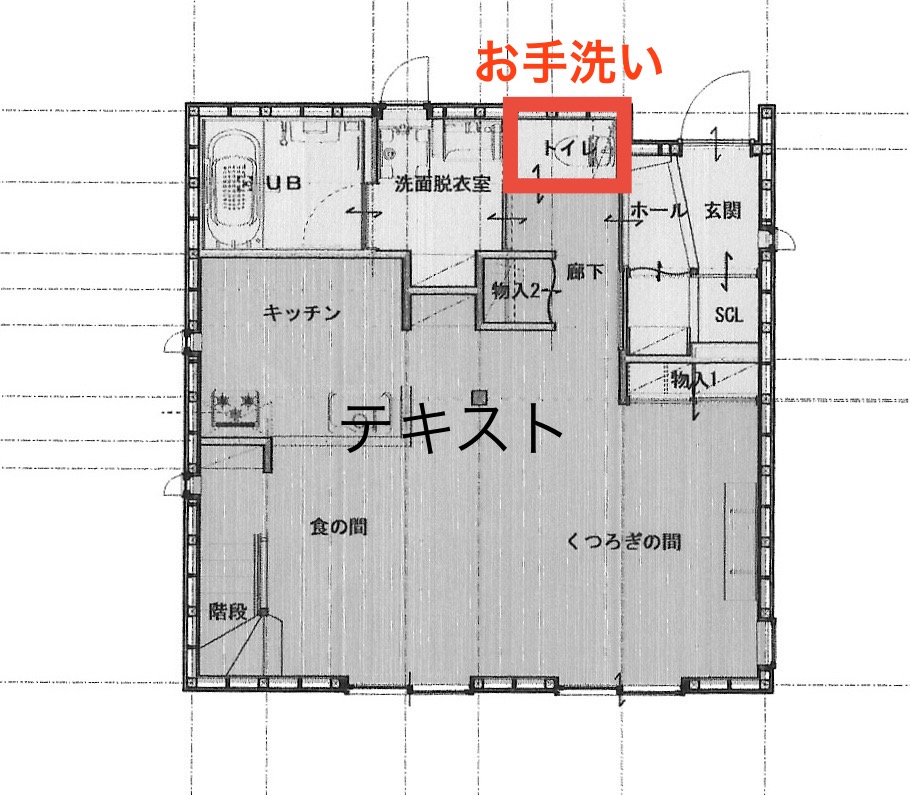

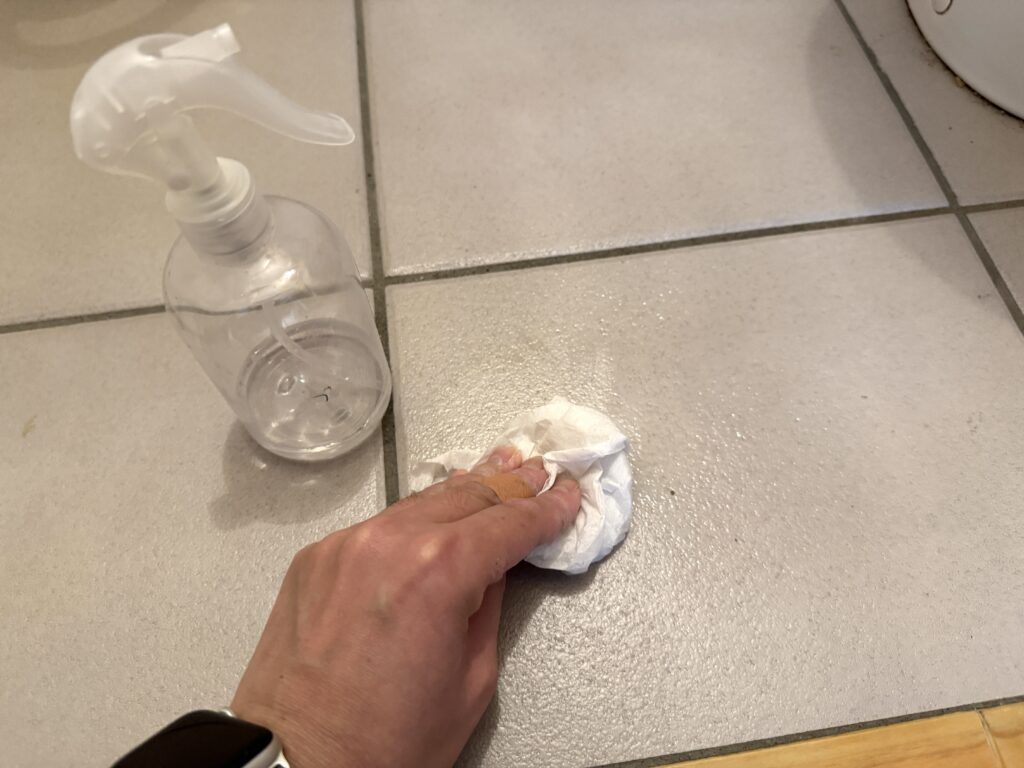

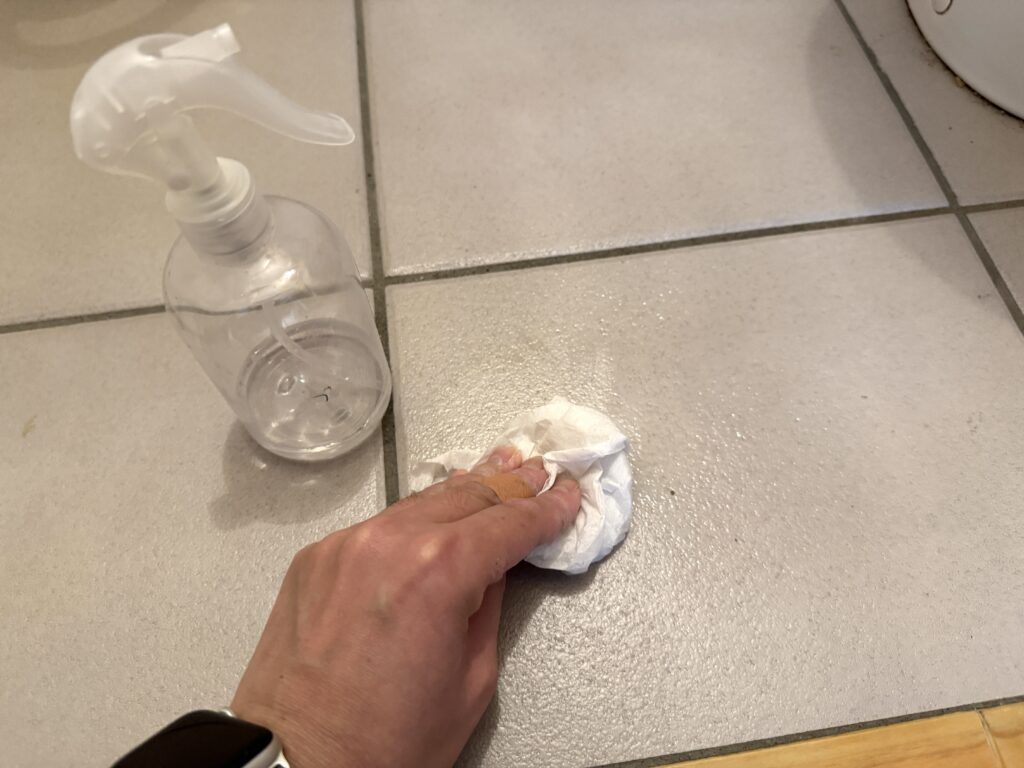

お手洗い

壁は漆喰。天井は和紙。

床はタイルです。

停電時や断水時に備え、タンク付きのトイレにしました。

トイレは最低限の大きさでいいや〜と思ったので1.5畳ですが、狭い、不便と感じたことはありません。

収納は上部についており、コンパクトなトイレを実現しています。

身長170センチの僕が座るとこんな感じ。足はピンと伸ばせないですね。

標準仕様だと無垢ヒノキですが、タイルに変更しました。

子どもが3人いて、座って用をたすようにしているものの…溢れてしまうことも。

のちのちシミになるのがかなり気になると思ったのでタイルを選択しました。

気軽にアルコール消毒ができるのでタイルにしてよかったです。

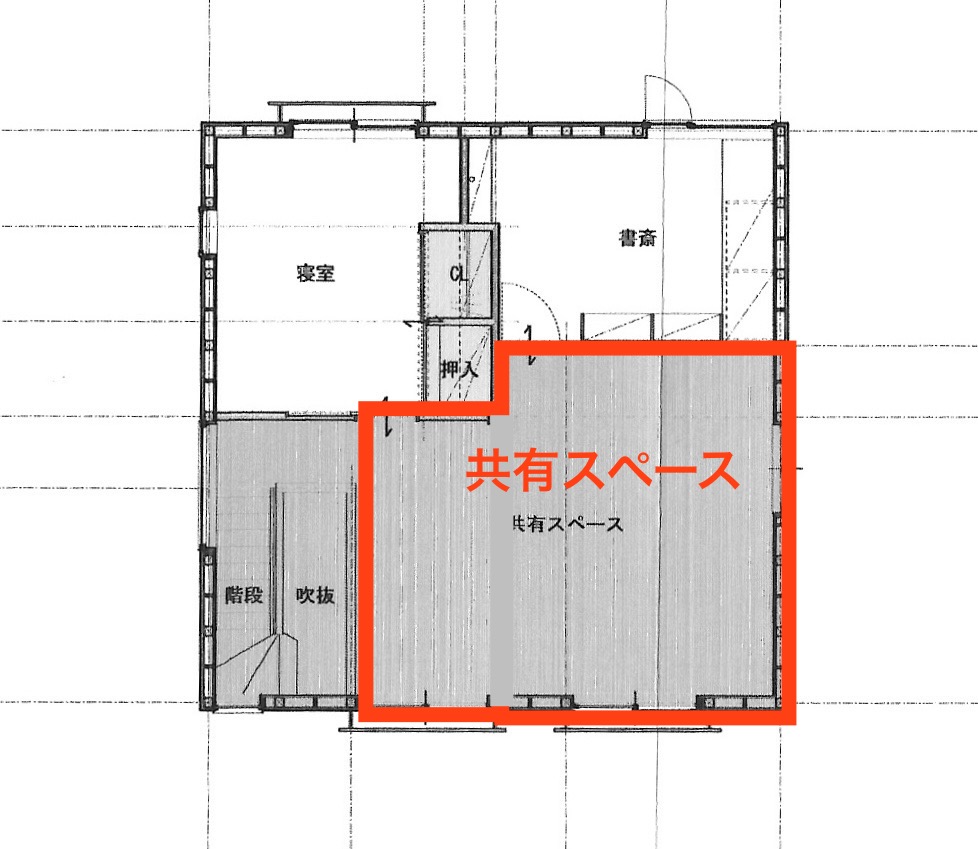

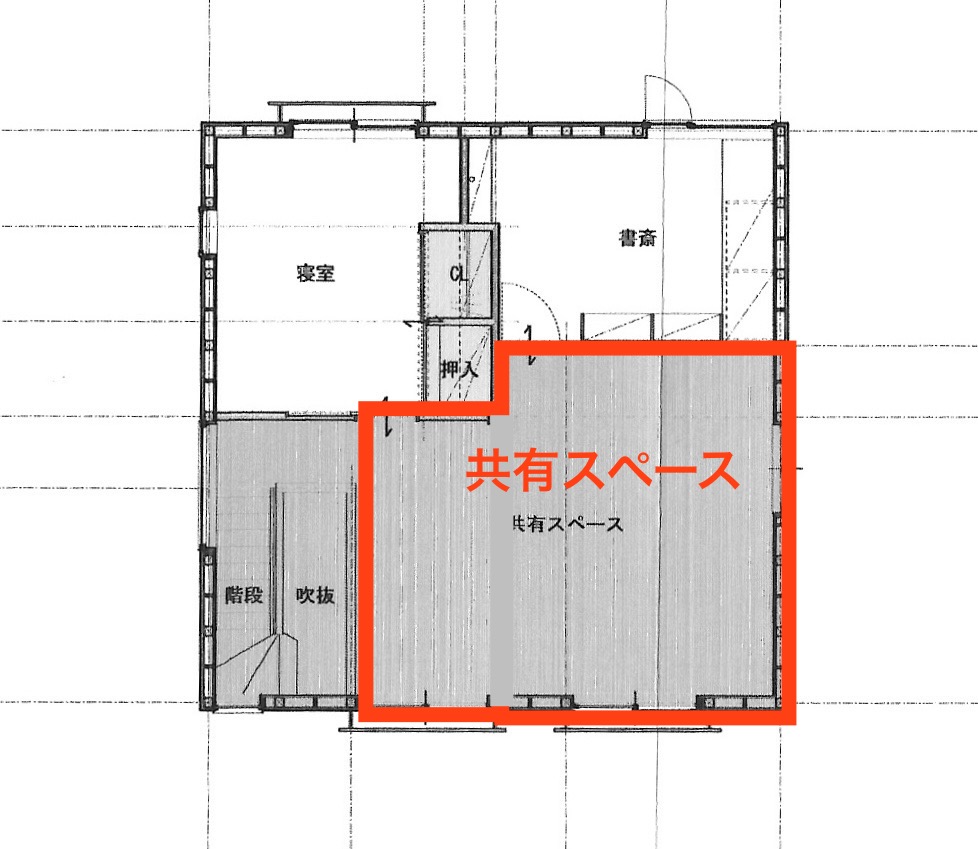

内装の仕様(2階)

続いて2階の紹介です。

共有スペース

床は無垢ヒノキ。壁は漆喰。2階の天井はすべて、スギの構造材そのままの梁あらわしです。

将来、子供部屋に区切ること(間仕切り工事)ができるように設計しています。

普段このスペースはあまり使わないため、エアコンは設置していません。そのため夏はかなり暑いです。

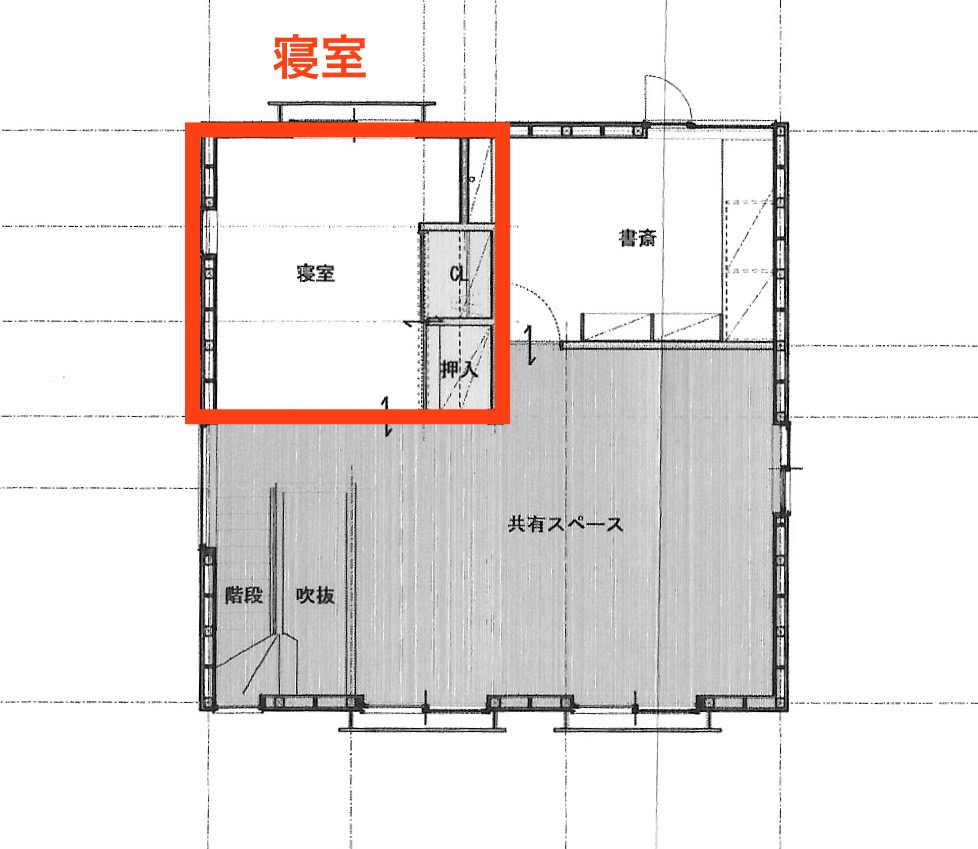

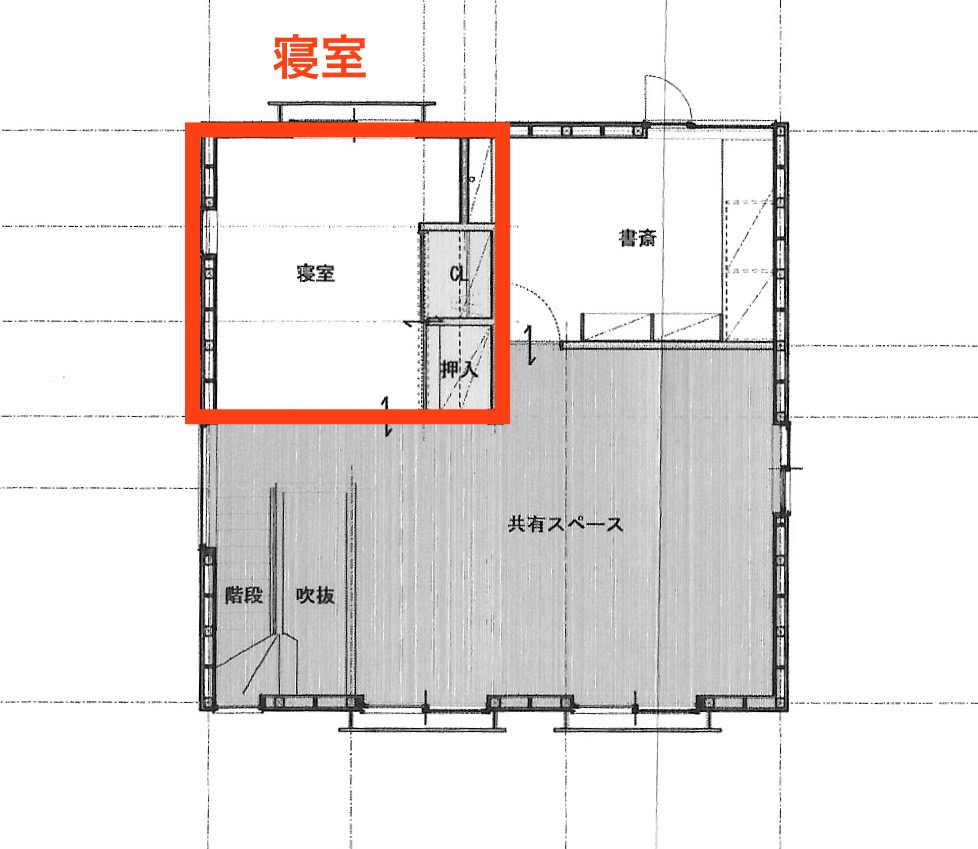

寝室

床は畳(い草)。壁は漆喰。天井は梁あらわし。

タンスはアパートの時のものを持ち込みました。

ふすまの隣にタンスがすっぽり入るようにスペースを設計してもらっています。

寝室に重いタンスを置くのはやめておけばよかったです。

地震で倒れてくる可能性があるからです。

阪神淡路大震災の犠牲者の約8割が家具や家屋が倒れてきたことによる圧死、窒息死だったそうです。

タンスの転倒を防ぐグッズ「ふんばりくん」で対策していますが、なるべくタンスの近くで寝ないように工夫しています。

ふすまは和紙で、緑の半円のデザインは一目惚れして採用しました。破られませんように…

押入れの中とタンスの下の床は無垢ヒノキ。布団と服を収納できるクローゼットを備えています。

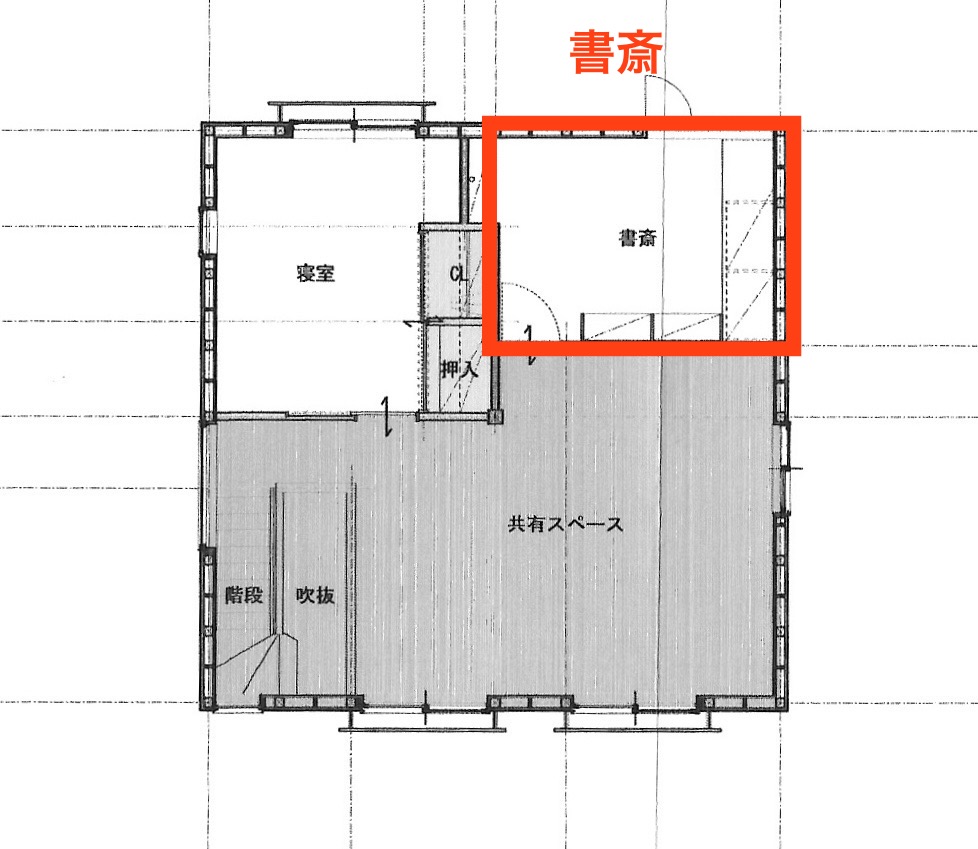

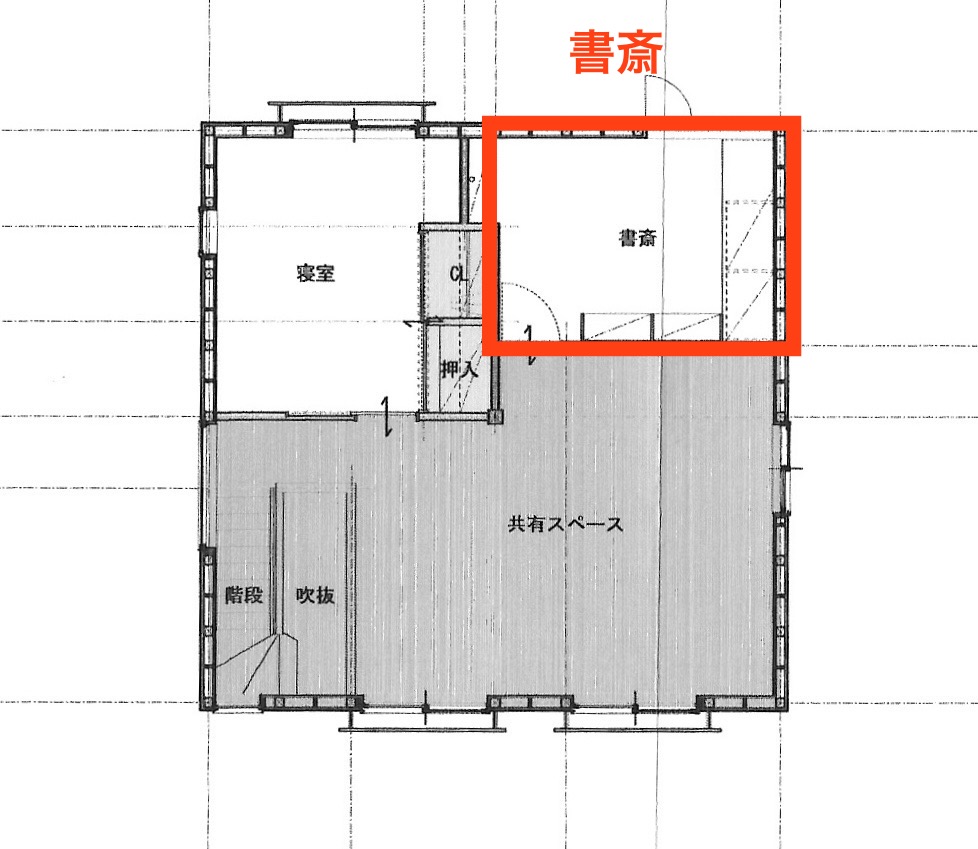

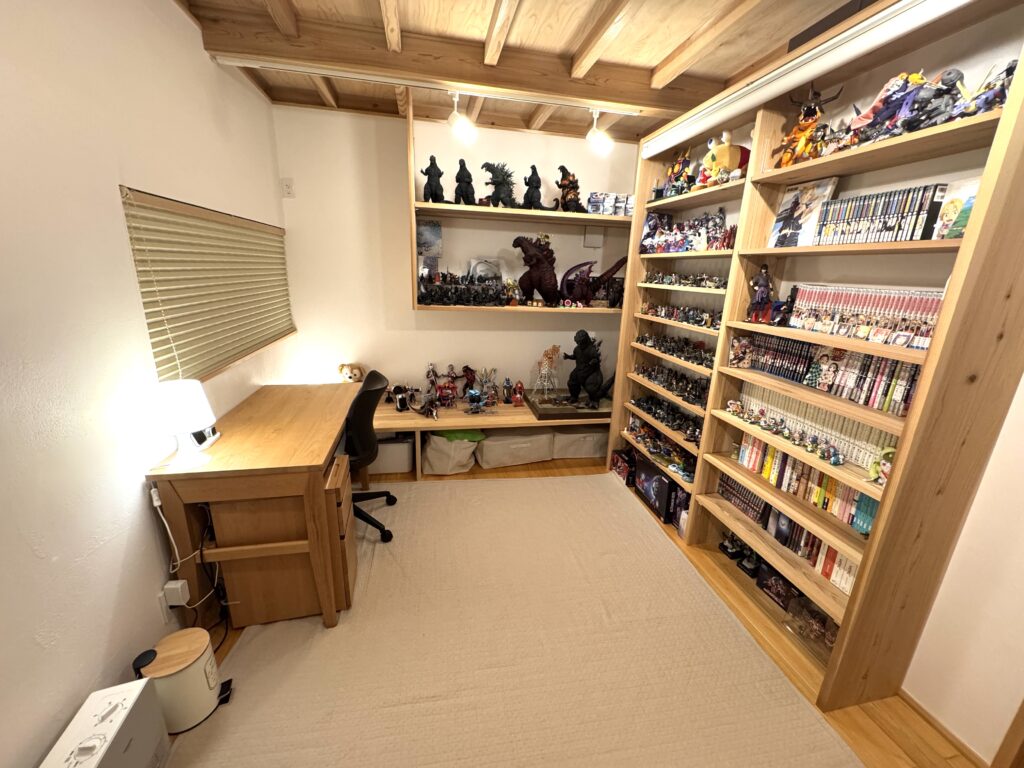

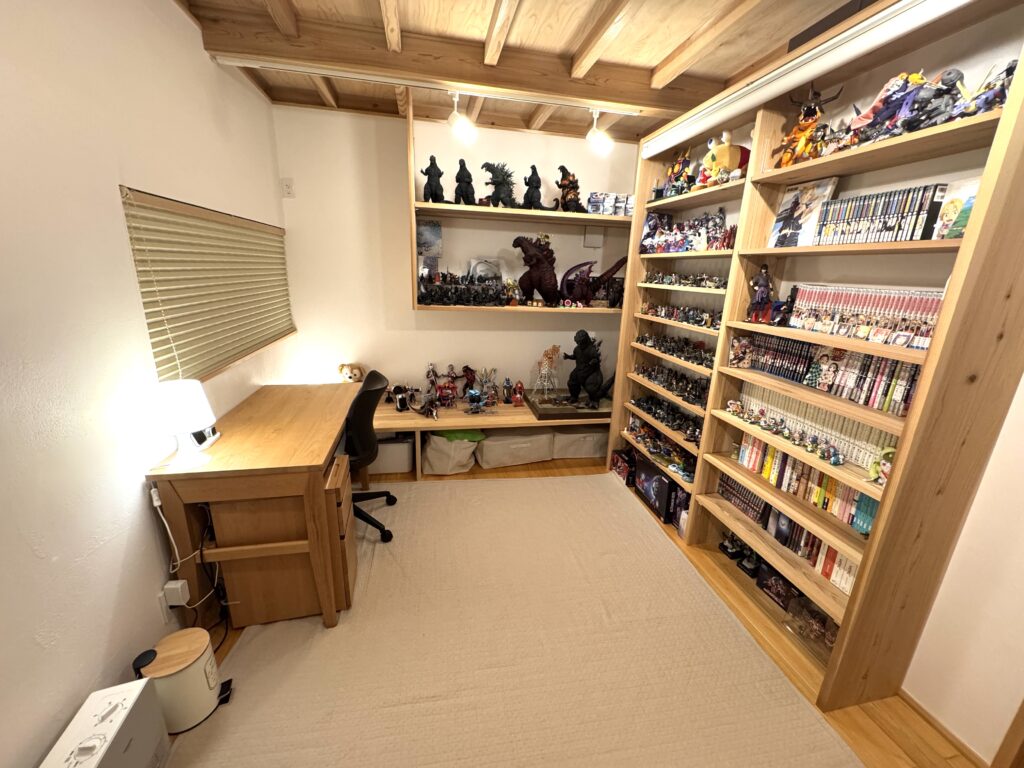

書斎

床は無垢ヒノキ、壁は漆喰、天井は梁あらわし。

妻と交渉の末、6畳を獲得。机とイスはアパートから持ち込み。

大人の趣味全開です。笑

造作カウンターでコレクションを並べています。

休日には子どもたちとTVを観たり、ゲームしたりします。

外装の仕様

外壁

スチライト工業の「モルタル(テール仕上げ)」という塗り壁です。

セメント・砂・水を混ぜて作られる仕上げ材で、以下のようなメリットがあります。

モルタル(テール仕上げ)のメリット

- 左官職人が高い技術で仕上げるため高級なデザイン感がある

- 自然な風合いが自然素材の家とよく合う

- 塗り替え不要でメンテナンスが低コスト

- 耐久性・防火性がある

反対に、デメリットは次のものが挙げられます。

モルタル(テール仕上げ)のデメリット

- 伸縮性に乏しいためひび割れの可能性がある

- 初期費用が高い

- 濃い色に対応できない

完全自然素材の塗り壁「そとん壁」と迷いましたが、外壁のこだわりがあまりなく初期費用を少しでも抑えたかったのでモルタル(テール仕上げ)にしました。

以下の表は初期費用の傾向とメンテナンスについての目安です。

| 外壁材 | 初期費用 | 塗り替え |

|---|---|---|

| そとん壁 | 高め | 基本不要 |

| モルタル(テール仕上げ) | 高め | 基本不要 |

| サイディング | 比較的安い | 10年ごとにシール打ち替えが必要 10〜15年ごとに塗装が必要 |

| 塗装系 | 比較的安い | 10〜15年ごとに塗装が必要 |

あくまで目安ですが、金額でいうと30年間で約300〜480万円ほどメンテナンスコストの差が出るようです。(スチライト工業社試算)

そとん壁・テール仕上げは初期費用は高いけど、長期的に見るとメンテナンスコストが抑えられるよ

コストがかかる事例

・ひび割れ

そとん壁、モルタル(テール仕上げ)は塗り替えが不要ですが、ひび割れが生じた時の補修費用はかかってきます。

・汚れ落とし

また、モルタル(テール仕上げ)は汚れが気になる場合に、高圧洗浄・撥水材の塗布をするとコストがかかります。

屋根

ガルバリウムです。

瓦に憧れていたのですが、太陽光を載せたかったこととコストバランスによりガルバリウムを採用。

外構

北は駐車場、植栽です。

アプローチには枕木を敷きました。

コンクリートより安いという点で転圧と砂利を敷いています。

転圧の石ころが道路に飛び出すので掃除が面倒なのがタマニキズ。

南は庭です。BBQや水遊びをします。

地面は豆砂利と天然芝。イロハモミジや紫陽花など植栽が植えてあります。

ウッドフェンスはDIY。

製材屋の父からのプレゼントでした。希望通りの長さにカットしてもらい自分で塗装しました(丸1日かかっての重労働でした。笑)

メンテナンスは意外と楽!

適度なメンテナンスが必要なイメージがありますが、特段難しいお手入れはしていません。

基本汚れた時に掃除。1度だけワックスがけ。

それで3年暮らせています。

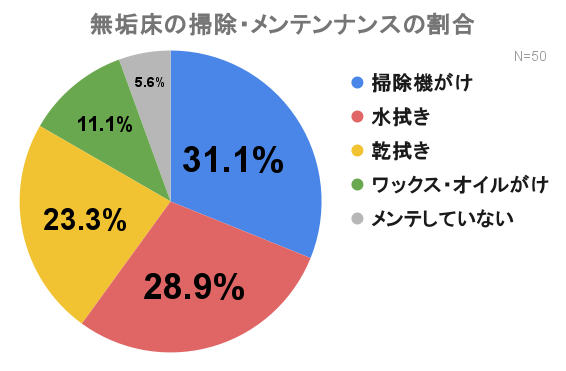

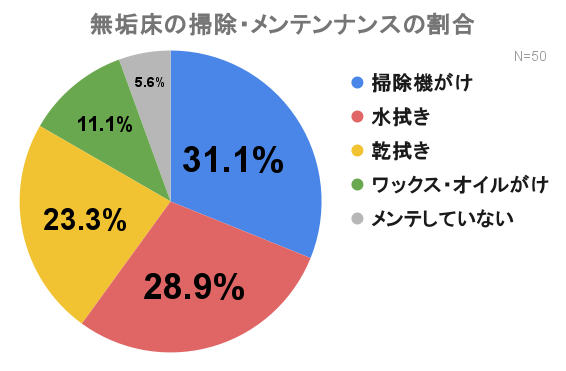

以下のグラフは、自然素材の家に住む人50名に行ったアンケート結果です。

「掃除機+乾拭き程度で十分」「壁はほぼ何もしていない」という声が多かったです。

わが家だけでなく他の自然素材の家でも「想像より手がかからない」という結果でした。

わが家のメンテナンスについて床・壁それぞれ見ていきます。

無垢床、畳のメンテナンス

ルンバ、掃除機による掃除がメインです。

汚れたり、水が垂れたりしたら基本は乾拭きです。半年に一度水拭きしています。

市販のクイックルワイパーを使うときは、中性のウエットシートを使うようにします。

酸性、アルカリ性の製品は無垢床が変色するのでNG!

漆喰の壁のメンテナンス

本当に気になる汚れがついたら落とすようにしています。

例えば、蚊を潰したあと、吸った血がつくことがあり、これはすぐ水で擦ってすぐ取ります。

時間が経って染み込んでしまったら大変だったからです。

他の箇所のメンテナンス

ウッドデッキは3年でかなり塗装が剥げてしまっているのでそろそろ塗り直しが必要です。

自然素材の家はメンテナンスが難しい、というイメージはありますが、結論、メンテナンスは意外と楽!です。

基本アパートと同じような掃除でOK!

無垢床のワックスがけや、ウッドデッキやウッドフェンスの再塗装など、数年に一度の自然素材特有のメンテナンスはあったほうがいいですが、

- 年末の大掃除の時だけワックスをかける

- どうしても気になったら再塗装する

というスタンスでも十分だと感じています。

メンテナンスの悩みの大半は、汚れたり、傷ついたりした時に心が耐えられるか?です。

以下のように、一度傷や汚れがついてしまうと見た目が悪くなるだけでなく、修復にコストがかかってしまいます。

- 深い傷は修復不可

- 水染みは時間が経つと取りにくい

- 漆喰の欠けは塗りなすしかない

傷をつけないような工夫や、物をこぼした時はすぐ拭き取るなど、事前の対処で防いでいくことがメンテナンスで大変なところだと感じています。

成功&後悔ポイントまとめ

箇所ごとに詳しく見てきましたが、成功ポイント、後悔ポイントのみをまとめます。

成功ポイント

- 総二階にすることで減額できた

- 断熱性能を高めてあたたかい空間にした

- 吹き抜けを採用して漆喰の美しさを堪能できた

- トイレの床をタイルにしたことでメンテナンスが楽になった

後悔ポイント

- 思ったより傷・汚れがつきやすく、メンタルを保つのが大変だった

- 換気システムは第1種換気にすべきだった

- ルンバをしっかり調べてから設計してもらえばよかった

- 寝室に重いタンスを置かなければよかった

後悔ポイントに関してですが、忖度抜きにして、「自然素材で後悔した」と感じることが少ないです。

どらかというと設備面での後悔の方が多い感覚です。

なのでここからは、自然素材の家で建てた他の施主さんの後悔の声も掲載します。

他の人の後悔ポイント

身体に合わない

無垢材で気分が悪くなってしまった

ごく稀ではあるものの、ヒノキ・ナラ・スギなどの無垢材や漆喰、珪藻土、植物性の塗料が身体に合わず気分が悪くなってしまうことも。

対策

- モデルルームへ体感しに行く

- サンプルを取り寄せて香りや肌触りを確認する

せっかく建てたのに体質に合わないとなってしまっては本末転倒です。

施工会社探しの段階で解決できるので実際のモデルルームに行って相性を見極めることが大切です。

反り

無垢材が反って、戸が歪んでしまった

無垢材の特性上、乾燥する時期は、木が縮小します。そのため、反りや歪みが生じます。

私の例を紹介します。

以下の写真は、玄関とリビングをつなぐ造作扉の反りを横から見た時です。

造作扉と壁に隙間ができています。

隙間から熱が逃げてしまうので、気になる人には後悔ポイントになり得るでしょう。

対策

- 素材の特性を理解する

- アフターサポートの整った工務店に依頼する

素材の特性を理解し、気になった時はすぐに相談できるようなアフターサポートの整った工務店を選ぶことが大切です。

想像と違う…

仕上がりが想像と違った

自然素材は工業製品と違い均一ではないため、木目や色合いが揃わずデザイン面で後悔する人もいます。

対策

- 完成見学会やOB宅訪問を活用する

- ハウスメーカー・工務店のHP・パンフレット・展示場で施工事例を研究する

完成見学会やOB宅訪問をやっている施工会社もあるので、実際に建てた人の家に足を運び、仕上がり後どうなるのか確認するのがベストです。

完成見学会やOB宅訪問が難しい場合は、ホームページやパンフレット、展示場で施工事例を確認し、気になる点は担当者に質問しましょう。

担当者への確認で、色味は?節はある?などの傾向を知ることができます。

私の工務店では、「無垢床に節がある木は希望がない限り使わない」という返答があり、あらかじめ心構えができました。

ひび割れ

珪藻土の壁がひび割れが目立つようになった

乾燥によりひび割れを起こす可能性もあります。

無垢材の伸縮に珪藻土や漆喰がついてこれなくて起こると言われています。

下の写真はわが家の漆喰の壁。

梁との繋ぎ目部分にひびが見られます。

対策

- 補修してヒビを埋める

ひび割れは事後対処になります。

コストはかかってしまいますが、起こってからでも、補修することで傷を埋めることは可能です。

カビ

珪藻土に黒カビが生えた

自然素材には調湿という湿度を調節してくれる機能がありますが、限度もあります。

部屋の中の空気が入れ替わらず湿度が高い状態が続き、カビが生える条件が揃うと発生します。

対策

- 適度に換気する

適度に換気を行うことが基本の対策です。

風が通るように対角線上の窓を開けて空気を通します。機械による24時間換気も有効です。

ペットによる傷

猫が爪を立てた跡が無垢床に残ってしまう点は少し残念でした

猫の鋭い爪で傷ついてしまう、という意見もちらほら。

対策

- 硬い樹種にする

- クリアマットなどを敷く

スギやヒノキなどの柔らかい樹種だと傷がつきやすいです。

猫を飼っている知り合いは、硬めのオーク材を選んでおり、傷が目立ちにくいと言っていました。

(参考・引用)

https://nk-koubou.jp/recommended-before-you-regret-do-not

build-of-natural-materials-house-is-still/

https://www.house-naturalmaterial.com

自然素材の家に住む方50名へのアンケート(クラウドワークス/2025年)

まとめ

3年住んで思うことは、自然素材の傷や汚れとうまく付き合うのが自然素材の家の最大のポイントということです。

引っ越してしばらくは傷ひとつできるごとに気持ちが沈んでいました。

最近は「傷や汚れも味になる、家族との思い出だ!」と割り切って生活しています。

将来、気になる部分だけ無垢床を削ったり、漆喰を塗り直したりできるのも自然素材の良さです。

もし仮に、もう一度家を買うとしたら?

私も、最初は自然素材の家に興味がなかった妻も、「自然素材の家を建てたい」と答えます。

これまで自然素材の家の、4年目のリアルについてお伝えしました。

とはいえ私もまだまだ自然素材の家とともに成長中です(笑)

この生活を、子どもの成長とともにゆっくり味わっていきたいと思います。

少しでも、みなさまの家づくりのお役にたてれば嬉しいです。

※本記事のデータは、クラウドワークスで実施した自主アンケート(自然素材の家に居住する方50名・自由回答・複数回答)を集計したものです。

コメント